冥想的格子

李华生住在成都一个居民区里,他家所在的楼房位于小区中央,四周的居民楼好似又高又厚的城墙,将都市嘈杂的声音挡在了园区的外面。李华生家里挂着许多绘画作品。生活区展放的都是山水画,而工作室中却只有水墨格子画。写意的山水与抽象的格子,两者之间风牛马不相及,若没有李华生的签名相连接,很难让人相信,它们竟然出自一人之手。

李华生成名于传统水墨。上世纪80年代,他的水墨风景名噪画坛。然而,正当李华生的写意山水深受热捧之时,他却放弃了传统的水墨图式。1987年李华生赴美国参展,其间他在美术馆看到了一些当代艺术杰作。此行不仅让李华生大开眼界,也使其深受刺激。回国之后,他隐居成都,从商业艺术圈中销声匿迹。经过数年的沉寂之后,李华生推出了一种表现道教冥想的水墨格子画。

谈及与道教冥想相关的格子画,我们会想到美国杰出的抽象表现主义艺术家艾格尼·马丁(Agnes Martin)。马丁年轻时热衷于绘制风景,中年之际突变画风,于1960年创造出一种以格子为特征的抽象绘画。对于这种抽象艺术马丁解释说:她受到了道教的影响,她绘制抽象格子的目的是为了表现“与圣洁、美好、喜悦、大爱相关的冥想”。

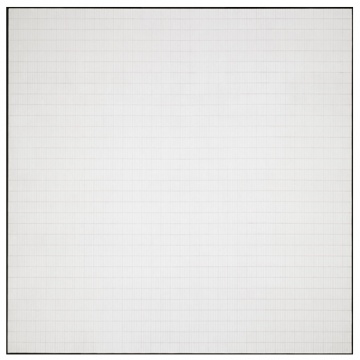

艾格尼·马丁 《早晨》 1965

虽然马丁和李华生的抽象作品都以“格子”为特征,并且两人的“格子”都与道教冥想相关,但是无论制作方法、作品内涵、还是视觉效果,两者之间存在着实质性的区别。

马丁的格子画是借助工具完成的。她先用铅笔依照尺子(或者线绳)画出线条,之后在线条间的空隙中涂上颜色。李华生画格子,没有借助任何工具。他描绘线条,完全依靠自身的专注力和水墨功力。

不同的绘制方法,决定了作品内涵的差异。马丁患有精神分裂症,发病时会有幻听并且感到焦虑。她通过冥想,摆脱精神上困扰。冥想使马丁恢复平静,给马丁带来快乐。马丁在她的抽象绘画中,表现出冥想后获得的舒适感受。

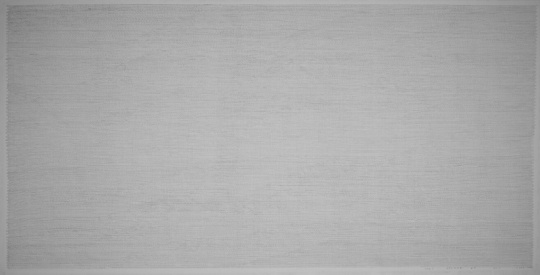

李华生 《1241》 70×138.5cm 纸本水墨 2012

李华生的格子画与马丁的抽象艺术完全不同。李氏格子呈现的是,艺术家在道教冥想过程之中所处的虚无境界。在李华生的格子作品中,既看不到任何感觉,也察觉不到一丝观念,唯一见到的是一条条记载冥想过程的墨线。道教冥想是一种中止思维的心理状态。获有这种心境,绝非易事。在道教修炼中,有一种聚焦冥想的方法,即将注意力持续集中在某一行为、部位、或者事物,从而达到冥想的境界(佛教中也有类似方法,例如念珠或者诵经)。李华生借用聚焦冥想,通过聚精会神地描绘墨线,进入到虚无的冥想境界。绘制水墨格子时,李华生心无旁骛、全神贯注地凝视着毛笔尖;随着墨线的出现、延长,他的思维停顿了,身体感觉也消失了,周围一切都变成了虚静虚空,只有细柔的毛笔尖轻轻抚过纸面,记录下艺术家存在的痕迹。李华生早期格子画中的墨线较粗,并且时有不规则的波动。近些年,李华生绘出一些墨线很细、间隔很窄的格子画;并且,这些格子画中的线条呈现出规律性弯曲,如同波浪。这些精品显示出,艺术家已经修炼到深度冥想的状态。道教冥想追求溟灭思维,而思维在绘画创作中不可或缺。道教冥想与艺术创作,本是两个相互矛盾、相互抵触的状态和行为,但是李华生却通过一条条墨线将它们紧密地连接在一起。

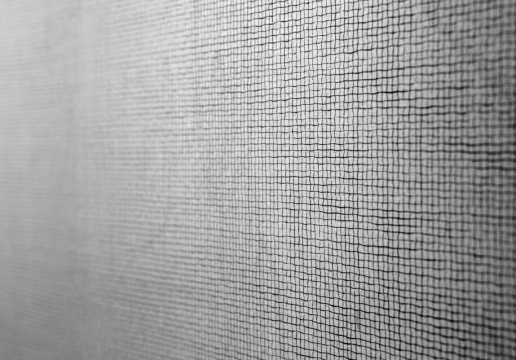

李华生作品《1241》局部 这些墨线会使我们感觉出,有一个看不见的灵魂正在纸面上默默地呼吸

如果将马丁和李华生的格子画摆在一起,我们很容易看出两者在视觉上的区别。马丁的抽象作品着有颜色,大都数情况下马丁选择的是清新、淡雅的色调。这样的色彩使人似乎感觉到,温暖的阳光穿过纱帘、柔和地洒到了我们的脸上,给我们带来一种清逸的愉悦感。

李华生的格子画都是单色的。这位水墨艺术家通过调整墨色的深浅,将作品分为“灰”和“黑”两种样式。无论灰色作品还是黑色作品,从远处看都是茫茫一片,空无一物。只有走近作品,我们才会看出画面中一根根细如发丝的墨线,这些墨线会使我们感觉出,有一个看不见的灵魂正在纸面上默默地呼吸。这种变换的视觉效果,完美地展示出道教虚无的抽象意境——空灵。

马丁的抽象格子与李华生的水墨格子之间存在着诸多差异,然而他们两人在生活环境和心态方面却极为相似。上世纪60年代末,为了避开喧闹的城市,马丁从纽约迁居到新墨西哥的一个小镇,从此她在这个偏僻的地方一直过着清静的生活。毫无疑问,只有生活在隐居的状态中,并且拥有平和的心态,马丁和李华生才会创造出“冥想的格子”。

微信号:hiartmimi

(可享会员福利)

微信号:hiartmimi

(可享会员福利)