初见埃因霍夫:沦陷于那些模糊的面部

9月末,对于深圳来说是个热闹的艺术季节,两档博览会、多个画廊展的开幕,令人有种目不暇接的感觉,夏季的暑热仍没有任何消散的意思,给原本的喧闹中多加了一份燥。

去位于海上世界文化艺术中心的万一空间,看德国艺术家弗里德里希·埃因霍夫的个展,既是公务,也有私心。早听说这家开张不到一年、由三位“90后”创办的画廊不走寻常路,亦古亦今,品味不俗;此次“人是个谜”又是弗里德里希·埃因霍夫在中国的首次个展,再加上画廊就在海边,从二层露台望出去便是“无敌海景”,便更多了一份向往之情。在内陆城市呆久了,对海有种近乎本能的渴望;在798徘徊久矣,也希望呼吸一下外界的新鲜空气。

埃因霍夫在中文世界的资料寥寥,万一空间举办的展览,首次将这位已于三年前逝世的德国艺术家的原作推至国人眼前。

弗里德里希·埃因霍夫的家乡是德国东北部的马格德堡,作为欧洲最重要的中世纪城市之一,马格德堡的发展史可谓多灾多难: 十二世纪的一场大火几近焚城;十七世纪的三十年战争中,因作为马丁·宣传路德新教的堡垒而遭遇神圣罗马帝国军队的大屠杀;1945年第二次世界大战期间,马格德堡在盟军的炮火下几乎完全毁灭……

出生于1936年的埃因霍夫,童年时光是在纳粹的独裁统治中度过的,那个充满了破损身体与受伤灵魂的恐怖世界,残忍地雕塑了一个儿童的眼睛。

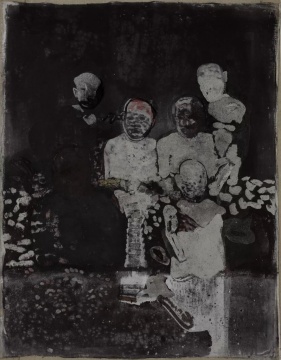

年幼时对暴力的体验无疑奠定了埃因霍夫的人生底色——注定难以明媚。他作品常常出现一些无法名状的昏暗色调:灰烬的灰、倦怠的棕、哀愁的绿……令人莫名想到日本诗人石川啄木的名句——“事物的味道,我尝得太早了”。

与很多艺术家相比,埃因霍夫的教育经历漫长且特殊,1957年,21岁的埃因霍夫进入汉堡美术学院,师从画家Alfred Mahlau, Willem Grimm和Kai Sudeck,在美院结束5年的学业后,他又在汉堡大学度过4年时光,学习哲学与文学。这段人文学科的学习经历对于埃因霍夫艺术创作的影响,既显性又隐性,显在画中那股难以捉摸的神秘气质,隐在面目模糊的人背后的深层思考——何以为人?

埃因霍夫的作品常常由相当多元的材料组成,在画布、硬纸板和纸张上,画面纹理细腻,色彩丰富,这是丙烯酸、木炭和土壤混合后经过多重处理后的结果。与油彩相比,这些材料有时令埃因霍夫的作品带上一种“影印”的感觉,亦真亦幻,实虚交织,与画中人的存在状态暗合——带着面具,随时都要破碎似的。

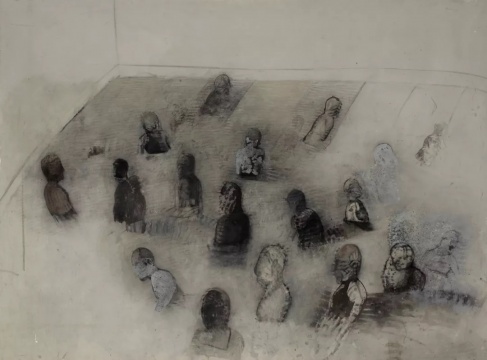

在同时代的艺术家纷纷转向抽象的时候,埃因霍夫仍然围绕着“人”展开创作,但他画的不是肖像,而是人的一种存在状态。正如艺术家自己所言:“不是作为一个明白无误的人的肖像,而是永远另一张面孔,是同一事物的表现形式。各种面孔,是众多面孔中的一个”。

“众多面孔中的一个”——既是人生活在群体中的现实写照,也隐含着一种令人绝望的孤独:因为害怕边缘,所以几乎是无意识地走向集体。

简洁的线条、残缺的五官、不明所以的动作,看着这些沉默的、近乎抽象的灵魂,观者会不知不觉地追问被艺术家藏起来的那部分,存在的脆弱、暧昧、自我保护与遮掩、害怕靠近又害怕受伤……

艺术史中,这种介于抽象与具象之间的“人形”并不少见,但埃因霍夫因其独特的材料、色彩运用和对氛围感的把握,形成了一种独特的“埃式风格”——画中人难以愈合的伤痕,难以逃离的孤寂、难以预测的未知……埃因霍夫显然不是嬉戏、玩世的,甚至多少显得有些沉重,但或许我们应该直面这种沉重,因为这是人的重量,是生命的重量。

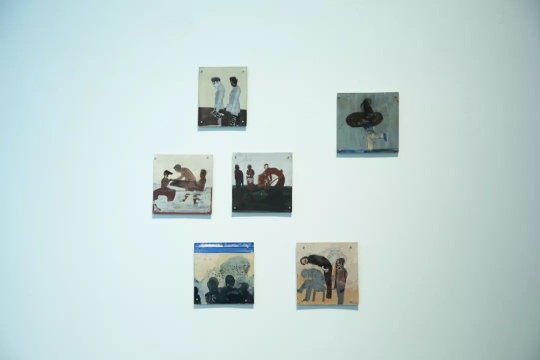

在万一空间,埃因霍夫二十件小尺幅、近十件大尺幅的作品令人一饱眼福,但同时也有种意犹未尽的感觉。惊喜的是,画廊将古代人物雕像与埃因霍夫的作品并置,既为展览增加了厚度,也让两者之间发生了神奇的化学反应。各国因不同原因而模糊斑驳的肖像作品,如中国、希腊、埃及、伊特鲁里亚、非洲、南阿拉伯等地的人像雕塑,在视觉上与埃因霍夫异化处理的肖像形成共鸣感。

地域 Region:埃及 Egypt

来源 Provenance:Axel Vervoordt 荷兰 安特卫普 2017年3月14号

看完展览,我和万一空间的创始人胡霁文聊了聊,她谈到了做展览的种种艰辛,比如跨国作品运输时间上的不确定性一度令他们十分焦虑,好在最后作品到齐,展览面貌终于得以完整呈现。

万一空间成立不到一年,如今已举办过6次展览,均引起了不俗的反响。有人说这些年轻人借上了深圳近几年在艺术圈不断崛起的东风,但换种角度想,他们何尝不是东风的一部分?

微信号:hiartmimi

(可享会员福利)

微信号:hiartmimi

(可享会员福利)