汪建伟迷宫中的“不明物”,“总是,不是全部”中的哲思

似乎很难给汪建伟下一个定义:他究竟属于什么领域的艺术家?自20世纪90年代至今,他就一直在探索知识综合与跨学科对当代艺术的影响,创作过电影、戏剧、多媒体、装置、绘画和文本等不同类型的作品。

展览现场

图片由长征空间提供

3月20日,汪建伟个展“总是,不是全部”在长征空间拉开帷幕,展览展出了他全新的绘画、雕塑和装置。展览现场被一堵堵厚度相等、高低不等的墙布置成迷宫。当观众行走在迷宫之中,只能完整观看眼前的作品,而远方的作品则被高高低低的墙面遮挡,只露出局部,从而体会作品与作品、作品与空间之间的关系。

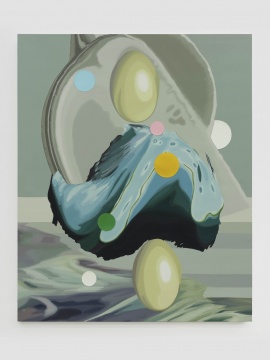

《稠密 No.5》 200×164cm 布面油画 2020

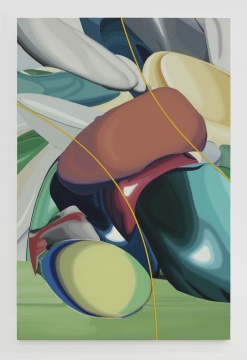

《稠密 No.5》 225×300cm 布面油画 2020

《总是,不是全部 No.1》 138×198×216cm 不饱和聚酯树脂、丙烯酸喷漆 2021

《总是,不是全部 No.2》 144×105×255cm 不饱和聚酯树脂、丙烯酸喷漆 2021

汪建伟早在浙江美术学院(今中国美术学院)学习绘画期间,就大量阅读了存在主义哲学和中国历史,因此他总是在知识综合的背景下,以哲学式的质询,实践一种交叉学科的观看世界方式,并赋予这些实践以形式。此次展览就是他在近年来转向“思辨实在论”和以对象为导向的“本体论”之后的思考和工作。

《总是,不是全部 No.3》 323×100×116cm 不饱和聚酯树脂、丙烯酸喷漆、不锈钢 2020

《总是,不是全部 No.9》 170×170×164cm 不饱和聚酯树脂、丙烯酸喷漆、不锈钢、汉白玉 2020

“总是,不是全部”原本是描述遗传基因总是有未知的、不明的一部分,汪建伟的作品,也正是他对这些物的感知:来源不明、功能不明、目的不明、各种属性皆不明:雕塑和装置的物显示的是形态的不明、局部与总体以及其他局部之间的关系的不明、自体与空间的关系的不明;绘画中的物,显示的则是材料的不明、构造的不明、以及同样在雕塑中揭示的几种关系的不明。这些不明物似乎遵循着生物学中的“共生进化”的原则,以其表面的不明,彰显了实在世界在“关联性”的认知框架中的“被”遮蔽,或者说是退隐。

《总是,不是全部 No.23》 160×200cm 布面油画 2020

《总是,不是全部 No.26》 200×133cm 布面油画 2020

展览同期,位于长征空间的Artist Room也展出了汪建伟在2020年上半年绘制的一幅人物画《麦克风又坏了》。

《麦克风又坏了》 200×300cm 布面油画 2020

微信号:hiartmimi

(可享会员福利)

微信号:hiartmimi

(可享会员福利)