这届金鸡湖双年展,我们先看完了八分之一

原计划春天的展览由于疫情推迟到秋意渐近时才得以开幕,倒也是一种“春华秋实”的隐喻。吴侬软语、评弹余音、别致园林,在苏州这座充满了文人雅趣的江南小城,向来散发着浓厚的艺术气息。一场“文明互融下的新艺术”展览,或许在这样的地方更具有历史与当下、一隅与全球的冲撞感。

“物自在——文明互融下的新艺术”特别邀请了来自包括中国在内的多个国家与地区优秀艺术家的对凝结新时代语境的“物质材料”诠释、重组与再造的最新艺术成果,旨在从艺术本体方法论的层面出发,进而透过各种媒介的艺术创作开启寻找在地文化与全球文化间新对话渠道的社会命题。

世界范围内的当代艺术正是在这种全球化的语境中经历着自身的嬗变。在强势的西方资本主义文化逻辑和全球化的影响下,那些为策略而策略的,形式主义模仿的,民族符号的,以及被高估的浅薄和幼稚的亚文化艺术类型,越来越指向缺乏严肃独立人格和自信的种种表现。

初相

《音乐家阿炳》或许可以视为中国美术馆馆长、雕塑家吴为山向江苏无锡人阿炳致敬的一件作品,也是一件典型的“写意雕塑”——人物造型介于写实与抽象之间,神似与形似之间。阿炳的细长造型宛若抑扬顿挫,似一笔而就的书法。

在曹余露的《城》中,金属不锈钢网高低错落地排列成一个群落,正是现代化都市钢铁丛林的缩影。

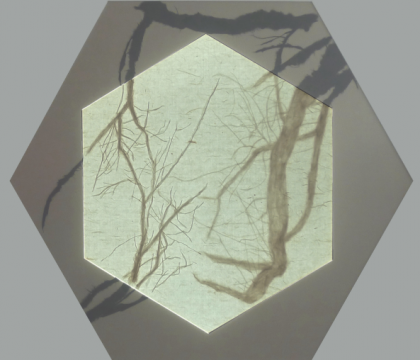

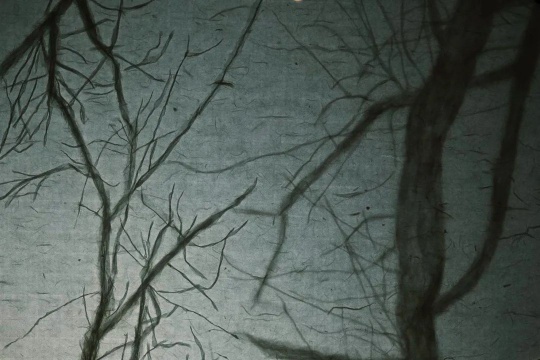

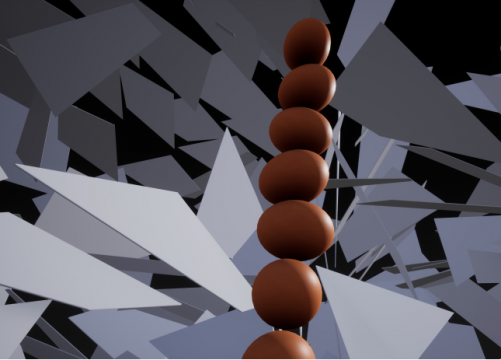

超空间

作为一位美术馆的工作人员,任哲的画面更像是对他日常工作的一种特别的记录——并非简单地摄取自然的片段,而是对“画中画”的再探索。将自己对于艺术史的见解叠加于美术馆的空间假设之中,用不同的环境唤起对于艺术作品的新释读,而空间中的美术作品的并置亦形成一个新的对话空间。

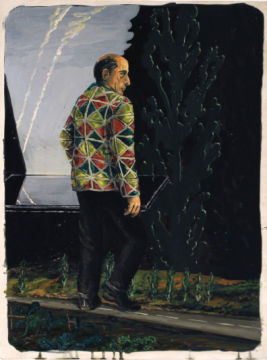

蒂亚戈·巴布缇斯塔是一位来自葡萄牙的80后艺术家。他的创作有三要素:风景、废墟、建筑物,共同服务于人物形象的表达,浓郁的电影元素图像扑面而来。现实与想象的叠加、真实与荒诞的交织,为他的作品蒙上一层卡夫卡式的离奇色彩。从某种意义上说,每一幅画都像是其他叙事谱系中的某个叙事瞬间。

在看到《弹棉花》时,令人联想到的不只是中国传统的手工艺,还有北京春天四处弥漫的杨絮。空间设计师身份的高晨莹用竹管、棉花在展厅一隅营造出人工棉絮,用游戏当作包装纸,折射出她对环境问题的隐忧。

多极

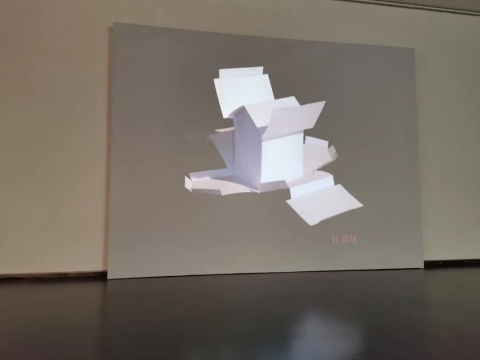

从空白画布上与观众交换的小格子的图像来看,苏州的观众似乎对这座城市充满了感情。这份意外的惊喜或许是艺术家在第二次实施《盲盒J》时(第一次实施是在2019年北京798艺术区)未曾想到的。王礼军用平时做雕塑剩余的木头块材料,做成了现代主义风格的抽象小雕塑,装入到240个纸盒中,对应空白画布上240个方格。观众挑选一个颜色,自己涂抹一个方格就可以带走一个盲盒。艺术家花一个小时将原本作品的“剔除物”做成新的作品,而观众只需一分钟涂一个方格就可以将其拿走。在这样的互动参与中,艺术家完成了与观众的的对话与价值转换。

微信号:hiartmimi

(可享会员福利)

微信号:hiartmimi

(可享会员福利)