外滩美术馆“行将消退”,是以议题性策展构筑机构的视角

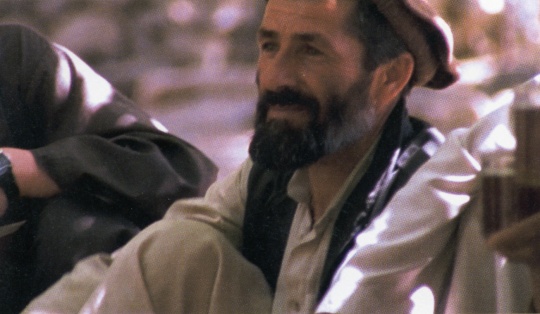

“行将消退”展览现场图, 上海外滩美术馆,2018年

“‘行将消退’对应其英文名‘Walking On The Fade Out Lines’意指行走在渐渐淡去的线上,这条线可以是方向、障碍、边界、身份、规范——一种有理可循的认知结构,当其逐步消失时,意味着我们得到一次移动视角的机会。”

这是上海外滩美术馆(RAM)资深策展人谢丰嵘针对RAM近期与山德雷托·雷·雷包登戈基金会的合作展览“行将消退”所作的概念阐述。从这个阐述中可以清晰地了解到这个展览本身基于论题的策展性质。而基金会提供的藏品,只是一个机缘作用的呈现,并没有影响美术馆自身的文化及展览输出立场。这钟美术馆与合作机构的关系状态,对于如今的后历史语境下的艺术生产的现状而已,多少显得有点调侃。而就美术馆本身的策展(或者应该是重新策展)工作来讲,这个主题的设定,不仅是对艺术生产的,也其实是针对美术馆与机构机制自身的。

“行将消退”展览现场图, 上海外滩美术馆,2018年

张如怡《装修:错置》尺寸可变 混凝土、水泥板、铁片、铁丝、钢筋、树脂、地漏、色粉、瓷砖、金属、镜子、猫眼 2018

查尔斯·雷《病毒研究》93x137.5x75cm 玻璃、金属、墨水 2018

在展览场刊的开篇,策展人即开门见山地以三个角度的议题——他者、身份认同政治的协商、在艺术实践边界的影像生产——对这次展览的学术结构进行了梳理和概括。然而与RAM以往利用空间结构进行展览结构划分的惯例不同的是,这次展览在展呈视觉上的规划其实并不明确,与议题相对应的作品被打散放置于展览的不同位置。也就是说,对于从议题、策展目标与结构的介入和分析,始终停留在文本层面,观众需要调动自己的知识储备去进入展览,然后再借助场刊提示进行解读。

RAM的建筑结构是一座复式五层的独栋洋楼,展览自2楼开始,以强调“他者”这一视角为展览的开端(虽然策展人强调在展览现场的所有作品都同时涉及3个议题,但“他者”的呈现及必然性似乎在确定的那一分钟开始就已自然构建了展览的观看语境)展开讨论。“他者”的议题确立在“确立自我(自我建构)”的关系对应上——为了创建自我,我们从根本上是需要他者的,这样的他者记载我们的私人形象,有在我们的社会关系里——于是,从由波拉·彼薇的《你见过我吗?》、鲁道夫·斯丁格尔的《无题,来自唯一的》、派·怀特《仍旧无题》的“他者”观看,到马克·曼德斯的《夜间城市景象》、阿奈特·伊阿德姆·博阿基耶《午夜,加的斯》的“他者”身份确立与身份建构,其间重叠的信息关键,是对于身份的确立。这或者是策展人提出“身份认同政治的协商”的关键之一。但不得不说的是,几位艺术家来自欧洲的文化身份,对于他们所探讨的他物、他者、异国、种族等问题,本身就具备着一个历史语境的先天条件。

具东熙 《悲剧竞赛》15分57秒 4:3彩色有声单频录像 2004

加布里埃尔·奥罗斯科《直到找到另一半》 48x64x3x40cm 摄影 1995

哈桑·汗《咚-嗒-嗒-咚-嗒》尺寸可变 声音:23分46秒 调音台、功放、扬声器、灯光、演出控制器 2005

马琳·于戈尼耶《阿丽亚拿》18分36秒 16:9高清彩色有声单频录像 2003

从“他者”顺延出的“身份认同政治的协商”,在相当程度上,偏向于对祖籍&国籍、文化身份&经验身份、行为认同&政治认同之间的侧重。当然这是一个无可避免的社会现实,任何一个个体,只要其所生长的环境所处不是孤岛,而是一个集体型的,包括村落、族群、社会,则地理、文化习惯、人文都是必然面对的。于是三楼和四楼的作品很清晰可以看到这样两条线索:艺术家对于所生活环境&生活心理的反应,如保罗·麦卡锡回应焦虑心理的《砰-砰房》、莎拉·卢卡斯针对欧洲的女性歧视创作的《不错的奶子》、达明恩·赫斯特的《爱是伟大的》,具东熙教人面对自我悲痛的《悲剧禁赛》等,则都是从自身的社会语境现实展开的讨论等;另一个,文化身份与经验身份的差异所引发的文化交流(政治认可与反思),比如出生于墨西哥的加布里埃尔·奥罗斯科创作的那40件“小黄车”《知道找到另一半》、出生于英国伦敦的哈桑·汗用莎比阿拉伯语创作的《咚-嗒-嗒-咚-嗒》、出生于加拿大等珍妮特·卡的夫与乔治·布雷斯·米勒共同创作的《穆里尔湖事件》等等,其中尤以巴黎出生的马琳·于戈尼耶分别在阿富汗、阿尔卑斯和巴西拍摄的电音三部曲最为直观地显露出艺术家明确的社会学与人类学视角。

宋涛 《三天前》8分00秒 4:3黑白有声单频录像 2004

张如怡《装修:错置》尺寸可变 混凝土、水泥板、铁片、铁丝、钢筋、树脂、地漏、色粉、瓷砖、金属、镜子、猫眼 2018

马西莫·巴托里尼 《无题(芽)》摄影 75x50cm 1995

“在艺术实践边界的影像生产”,比较直观的作品是中国艺术家宋涛创作的影像《从上世纪来》《我美丽的张江》《三天前》。张如怡的《装修:错置》其实也应该可以纳入到这个议题的范畴,只是她的“影像”是一个情境逻辑概念下的“视觉印象”,而不是惯常概念上的影像生产。五楼半(六楼)咖啡店中庭那件由泰国清迈艺术家阿运·拉挽猜哥创作的丙烯画《跟我飞到另一个世界》,则在相当大程度上以一种后现代美学的表达手法在同时回应着关于电影经济发展对泰国社会的人文生活、文化传统、经济发展的变化。海报工业语言的图式实际来源于上世纪中期美国的电影工厂的范式,只是语言文字换成了泰文。这是否也意味着“他者”的关系,致使泰国在面对全球化经济发展的世界格局中的境况呢?

因卡·修尼巴尔 《热情的男人》蜡、印花棉纺织品 152.5x61x61x2cm 1999

阿运·拉挽猜哥《跟我飞到另一个世界》278x810cm 布面丙烯 1999

不知是展览条件的巧合,还是其实策展人的巧妙一笔,但似乎用《跟我飞到另一个世界》这件看似平淡无奇,却不论从什么角度切入都紧扣策展的三个核心议题的作品,来回应展览的尾声,在如今这个后历史状态的语境里作为“行将消退”的隐喻,真的再合适也不过了。

微信号:hiartmimi

(可享会员福利)

微信号:hiartmimi

(可享会员福利)