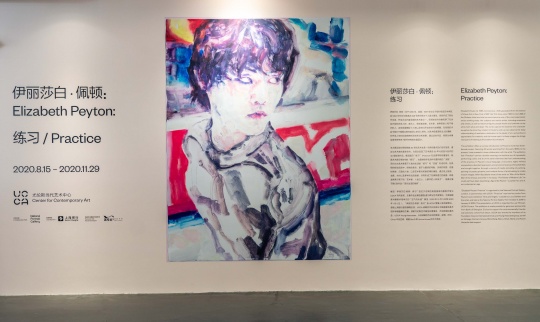

伊丽莎白·佩顿中国首展 以纯粹的视觉探索再次确认绘画价值

即使从未亲眼见过伊丽莎白·佩顿的作品,想必也听说过她的名字,作为这个时代最著名的艺术家之一,伊丽莎白·佩顿是当代绘画领域一个绕不开的人物。

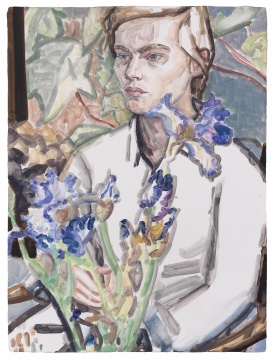

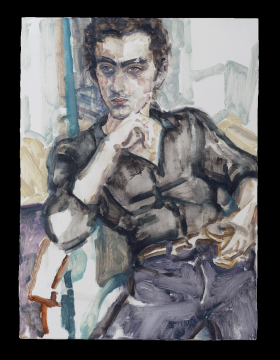

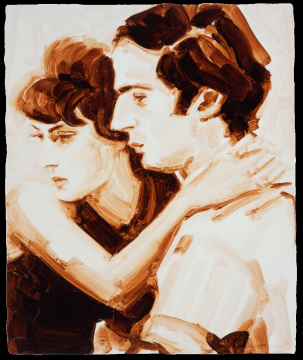

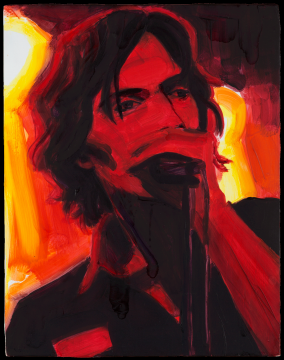

自上世纪90年代进入公众视野后,佩顿便以肖像作品打开知名度,从拿破仑到伊丽莎白二世、从大卫·鲍伊到羽生结弦……三十年的艺术生涯,佩顿画过的肖像不计其数,历史人物、当代明星、家人好友都是她笔下的素材。

在具有几百年肖像绘画传统的西方世界,在“观念”盛行、新媒介层出不穷的当代艺术领域,一位“60后”艺术家如何以具象人物画征服当今观众和评论界?带着这样的好奇,我走进了UCCA的展厅。

8月15日,伊丽莎白·佩顿的中国首展“练习”在UCCA尤伦斯当代艺术中心开幕,特殊时期艺术家未能亲抵现场,而是在展览媒体发布会上以来一段VCR视频向中国观众问好。佩顿一向低调,根本没在VCR中露脸,视频中是她在工作室外的小树林散步时录下的静谧风景,画外音中佩顿回答了几个诸如“第一次在中国展出,你的心情怎样”“你希望观众如何理解你的作品”等问题,言简意赅,没有一句拖泥带水,这突然让我联想到艺术家在网上那几张为数不多的照片中的样子,一头短发,眉宇间流露出坚毅神色,英气十足。

“每次跟佩顿的对话,多少会有点尴尬“

UCCA馆长田霏宇在提到自己与伊丽莎白·佩顿的几次见面时说:“每次跟佩顿的对话,多少会有点尴尬,感觉不知道聊什么。因为我们周围很多艺术家都是通过观念、社会实践或比较容易用话语形容和讨论的方式在进行创作,而佩顿则是一个非常纯粹和喜欢进行直观视觉探索的艺术家。”

2019年的伦敦弗里兹艺博会期间,佩顿曾接受过英国国家肖像美术馆馆长尼古拉斯·居里南(Nicholas Cullinan)的采访,从网上发布的视频来看,采访者几度陷入轻微尴尬的境地,佩顿的话不多,也不时流露出“好像没什么可解读的”的神色。

此次展览的布展概念似乎也延续了艺术家一向的不必过度解读的态度,除了入口处的导语对艺术家和展览概况作了必要的交代以外,所有的展墙上再也不看见任何一句话,只有40幅画静静地陈列在淡粉色的展厅内。简单的“减法策展”反而给了作品更自由的呼吸空间,扯下件件糖衣,卸掉层层妆容,让画说话,这种形式也许来源于对于作品本身的自信。

“在一个人的画像中,你能看到他的所有人生经历“

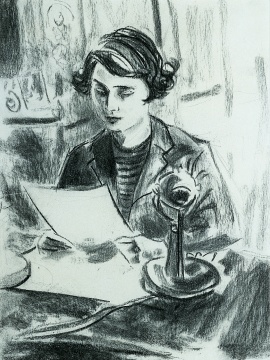

展厅的第一件作品,也是此次展览中最具年代感的作品——1991年的伊丽莎白·佩顿在纸上用炭笔画下的《拿破仑》,画中的未来法国统治者正值青春年少,眼神中流露出疏淡的忧郁气质。

画作本身是临摹作品,纸张也已经发黄破损,但这幅画却被佩顿本人认为是艺术生涯中的第一件成熟作品,“在一个人的画像中,你能看到他的所有人生经历[1]”。

此时的佩顿已从纽约视觉艺术学院毕业4年,还处于艺术风格的摸索期,寂寂无名,做着不同的工作维持生计。

90年代初的纽约是世界当代艺术的中心,80年代占据美国艺术主流的所谓后现代艺术如行为、装置、影像艺术等依然构成艺术生态的主体,佩顿的选择显得相当“不时髦”。 “大家都被我的画吓坏了,在90年代早期,对爱与美不加批判的具象作品本身就是一种错误,但我觉得这种创作恰恰是(艺术界)缺失的”[2],佩顿在后来的一个采访中说。

画完这幅拿破仑肖像不久后,佩顿遇到了加文·布朗,一个后来成为美国艺术界“顶流”之一的画廊主,彼时的两人都还是无名之辈。1993年,加文·布朗租下了纽约切尔西酒店的828号房,房里挂着佩顿创作的12幅历史人物肖像,受邀请的参观者需要到酒店前台取钥匙,然后开门进入房间看画。两周的展期内攻击来了50多位观众,这次展览不仅给他们带来了销售和评论界的关注,也为他们赢得了一群志同道合的人。

除了在酒店房间,佩顿还在酒吧甚至是咖啡厅的厕所举办过展览,“后现代理论的教育给我留下的一个影响,就是让作品走出画廊的观念,艺术作品可以在世界上任何地方以任何形式展示”[3]。4年后,伊丽莎白佩顿得到了艺术生涯中的第一个重要肯定,她和人像画家吕克·图伊曼斯(Luc Tuymans)、约翰·柯林(John Currin)一道被选入MoMA的展览“项目”(Project),因为具象绘画一度被美国主流艺术界摒弃,所以此次展览在当时显得相当“激进”,经过策展人的一番努力争取之下才得以举办。

被捕捉到的瞬间泄露了灵魂最隐秘的欲望

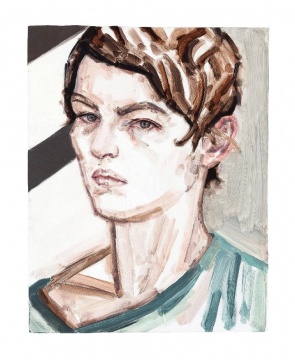

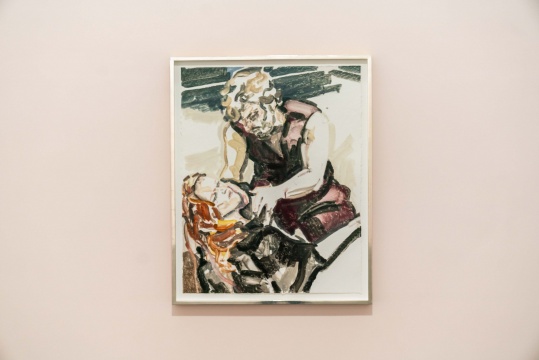

在绘画对象的选择上,佩顿早期偏爱更历史人物、文学虚构人物,但后来也画社会名人及周遭亲朋,选择的标准在于“感受”,“当我对某件事有非常多的感受的时候,我就会想让它成为我的题材”[4]。在创作过程中,佩顿会以不同方式接近她的对象,看他们的照片,听他们的音乐、看他们的作品等等。

有人说摄影是瞬间的定格,但佩顿的油画却常具备一种惊人的瞬间性,使人立刻跌进某种氛围里。那些瞬间和氛围是如此迷人,以至于丝毫不必怀疑佩顿倾注其中的爱意。明确而流畅的笔触如同一条蜿蜒的彩色河流,目光随着水波流动,触及画中人的眉眼,常有种难以言说的温柔。

佩顿的画像是时间的痕迹,永恒的一瞬,凝结的人生,艺术家在谈到已故摇滚音乐人科特·柯本(Kurt Cobain)时说:“我觉得你在他的脸上可以看到——他所经历的时间”[5],画肖像,画的并非某个人此时此刻的五官衣着,喜怒哀乐,而是画他所经历的全部时间,画他眼里的故事,画艺术家自身被激发出的特殊感受。佩顿的每一幅肖像画都是如此微妙、复杂,充满了无数的细节,正如每一个被生活打磨和雕琢过的个体生命,而这需要的不仅是锐利的观察,还有极度的敏感。

伊丽莎白·佩顿用纯粹直观的视觉探索再次确认了绘画的价值,其画作中那些被捕捉到的短暂瞬间泄露了灵魂最隐秘的欲望,让陌生人之间心灵相通,而这种相通的快感,实际上就是意义本身。

微信号:hiartmimi

(可享会员福利)

微信号:hiartmimi

(可享会员福利)