五位艺术家“调和”中国色 走向绝对的东方美学

当我们谈到“自然”时,在其本体意义上,我们是在谈及一个极具东方文明内涵的概念。“道法自然”,“自然而然”的先验性,构成了我们对天、地、人乃至整个宇宙关系与秩序的前设性的理解基础。而进入具象的、实体性的“自然”中,这种人类精神与客观世界之间的互动,在东方文明的土壤中,体现出一种充盈着静默而丰沛的情感的全息观照,艺术“自然而然”于其中孕育生成,它天然带有这一切的生命基因。

秦一峰:羁心懒向不然灰

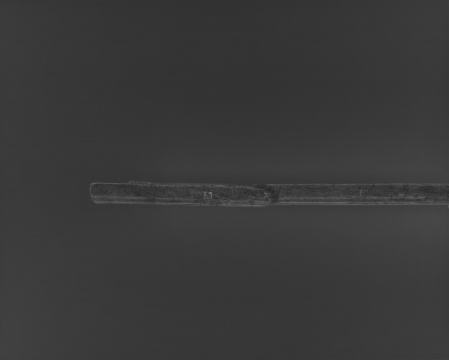

负片是一种由明到暗、由表及里、由真至幻、由数达理的作品。成片所呈现出的大片深浅不同的灰色,是在“正”的空间中并不存在的背景,而它在“负”的世界里充满万有。从一棵树到一件家具,再从古至今,由新到旧,来自尘土又归于尘土。生命固然是一个不断衰变的过程,衰变至于终结,惟其终结,方有另一个开始。探索在终结之后,那不存在的存在究竟是什么,是他始终怀有难以泯灭的热情与好奇心的源动力。

经年收藏、研究、观察和日常使用,使他谙熟素工家具的结构和质感,然后在摄影创作的过程中,他将其尽可能地消解和反转。对物质性的极限压缩,释放出越发丰富的信息,在这场浩大而又静默的形意之辨中,极致的精确与测不准的永恒模糊交相耳语,方寸之间的负片得以凝聚难言的庄重和崇高感,此精神又对物象消解构成另一重反动,从而回环地指向了起初的神性。秦一峰先生自述其创作的热情就来源于这好奇、怀疑、否定和否定之否定,似非而是,是非非是,神圣的反合性(Paradox)赋予艺术以生生不息的意义。

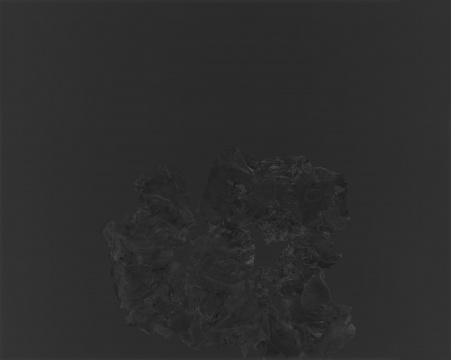

本次展览中,另有一幅新作,以玫瑰为拍摄对象。秦一峰先生在创作的过程中扩展了表现对象与创作材料,他选择了一朵花,又使用蚯蚓排泄的泥土与传统水墨融合,在“消解”的过程中进行人为的干预,一部分交由自我主观驾驭,另一部分则交由无定的未知,以环环相扣的自然循环的生命溽养和驱动,得到期待中或意料之外的结果。

一朵花亦能映照世界的规律、时空的真相与永恒的秩序,令人恍然想起Gertrude Stein那一句著名的诗:Rose is a rose is a rose is a rose。比诗歌本身的玄妙更引人入胜的,就像比意义本身更耐人寻味的,乃是意义被赋予的过程。

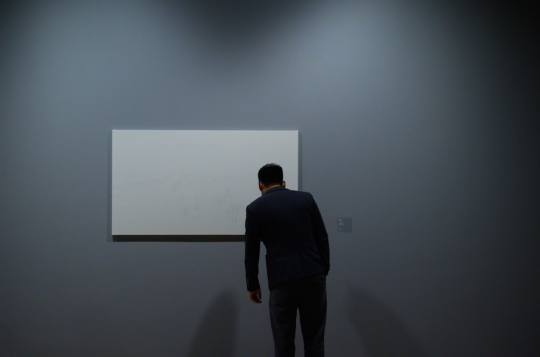

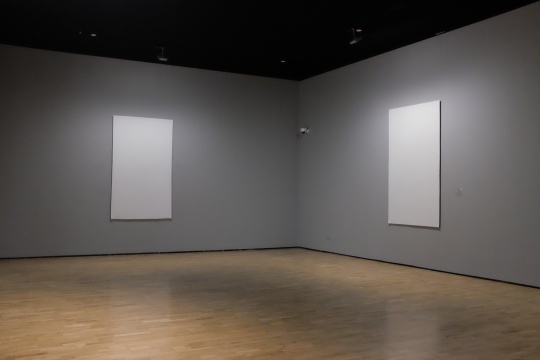

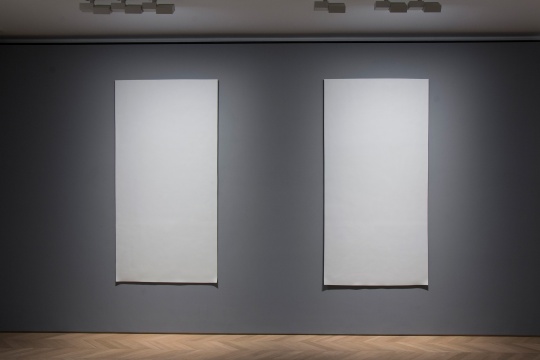

邱世华:空山不见人

许多观展者可能都未曾做好准备,去观看一幅“空白”的画。特制的亚麻画布上似乎空无一物,需要走近它,凑上前,才能让习惯光怪陆离刺激的视觉捕捉到那些似有若无的痕迹。是瓷青,也可能是玉白或淡淡的灰,可能是一棵树,一块山石,也可能是一道溪水,一面湖泊,可能是光的返景,也可能是幽暗的苔。或许换一个角度,刚刚“识读”出的物象和空间又变了,也可能,它们不复存在,又恢复为一片空白。

梁绍基:剩水残山得得来

蚕丝是一种来自动物的产物,人类在难以确定年代的遥远史前就学会了养蚕,并采丝纺织,这种材料天然带有生命的痕迹和文明的基因,它极早参与了农耕文明的进程,从《诗经》到汉乐府,都有对于采桑养蚕的种种歌咏,是能够体现东方文明中美学日常化的经典符号。

农耕文明发展至近世,文化与生活的各个领域均已呈现过熟的形态,雕金砌玉,踵事增华,精巧的技艺与圆熟的审美积重难返,很快便面对现代化的疾风骤雨。而时至今日,站在新世纪的前半叶,艺术家拾起旧时光中的诗意经纬,却别有奇特的生新流动之感。

刘建华:落砧何曾白纸湿

由于文明成熟较早,文字的使用源远流长,无数典籍因此被传抄刊刻,未曾断绝的历史与文脉存留至今,古人始终保有敬惜字纸的优美传统,对于写有文字的纸张有近乎信仰的尊崇,而写字(书法)本身也成为传统艺术的一个十分重要的门类。

以一种传统材质为物料,而以另一种传统材质为表现对象,这种形式成为刘建华先生多年以来始终抱有浓厚兴趣的理念。他曾在景德镇度过长久的岁月,对另一种物事也同样熟稔而亲近,就是瓷。

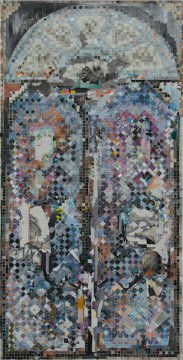

陈彧君:云迷楼曲亲庭远

行到此处,色彩陡然丰满和跳脱。

在陈彧君先生这些巨幅拼贴作品中,藏着一座乡愁与记忆的迷楼。他将数年来的水墨与设色作品撕碎,再将他们重新拼贴到画面上。画中有一棵树,虬劲舒展的枝干伸入那些碎片的世界,那些碎片来自宣纸的创作,甚至还有一些报纸,在看似随意涂抹的浓烈色彩的覆盖下,传达着时代的耳语。

这幅作品的名字称为《生长》,这两个字是陈彧君艺术世界的密钥。

曾经来自原乡的旺盛的生命力是他创作中不熄的动能。少小离乡,木兰溪的四季晨昏是灵魂中回荡的声音,家族的支脉侨居南洋,亚热带的风物与人情成为他乡的故知。数十年间他不断从一个窗口望向另一个窗口,从一扇门进入另一扇门。《亚洲地图》里那些罗马式的马赛克和彩窗,拼贴碎片上的文字和数字,“破损”之处露出的倒置的花瓶,是这张地图上隐秘标注的符号,引向他乡与故乡、不同文明之间对视而唱的绵长复调。

原乡馈赠他始终未曾缺乏的勇敢与冒险的心,经过数年长久地内省,他开始从渊深见月的心灵之井抬起头,转离对自我持续的凝视,将视野投诸自身之外,深切地关注与与世界、自然及他人的关系。在现代文明越来越注视自我内心的当今,这样的转向与自觉洵为可贵。没有一个世界是完满自足的,世界外另有世界。而念兹在兹的原乡,也不再只是自我隐私性的情感,仅用于不断的咀嚼与反哺自身。他将乡愁推及整个时代,不再沉浸在自我情绪中。对他来说,艺术已未必然要苦苦寻求孤绝之境,而要能跳出此藩篱,见天地,见众生,见时代的车轮滚滚向前,并关心他驶向何方。

对于陈彧君来说,生命像是不断“出走”的探险旅程。而每一次出走,步履所及,均是未得之地。从未停止“生长”的他也从未曾削减自己的童心与热情,不断的告别亦是不断成全的过程。

日日是好日,人情似故乡。亲庭虽远,而红尘亲切。

对于陈彧君来说,生命像是不断“出走”的探险旅程。而每一次出走,步履所及,均是未得之地。从未停止“生长”的他也从未曾削减自己的童心与热情,不断的告别亦是不断成全的过程。

日日是好日,人情似故乡。亲庭虽远,而红尘亲切。

微信号:hiartmimi

(可享会员福利)

微信号:hiartmimi

(可享会员福利)