郑达个展看展手册,请不要稀里糊涂走出一个科技艺术展

郑达个展“未知的未知”,经过为期两年的筹备,于1月29日在今日美术馆1号馆开幕。本次展览由今日美术馆主办,华中师范大学协办,今日美术馆学术副馆长晏燕策展,集中展出了郑达自2016年来以“低科技”为探讨形式的代表作5件《生理反应1》《机器的自在之语》《上传者》《捕食者函数》《生成的线索》。

郑达通过机器的“冰冷气质”“理性的运算”,以及“信息投喂”与“机器学习”构建起视觉系统,探索人机之间的交互以及机器在获得“思考”后生成的“新物种”在人类不可见的空间中创造的意义和未来。

在技术生态中生存和创作的艺术家,技术不再是工具,而是思维重塑和延伸实验性的力量,伴随着屏幕图像和数字形象成长的一代艺术家,更是有自我的技术认知。除了主张“低科技”与“交互”外,在展览中郑达同时强调“游戏”这一概念。他说:“游戏对我来说是我艺术创作很重要的一个命题,游戏不仅仅改变的是娱乐方式,更是一个很重要的媒介”。

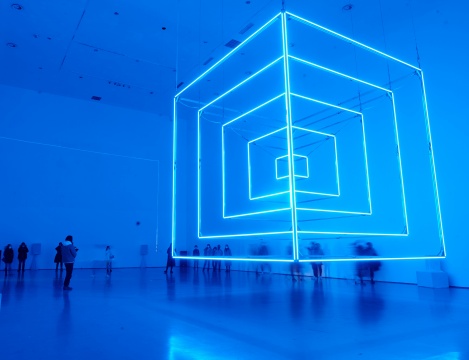

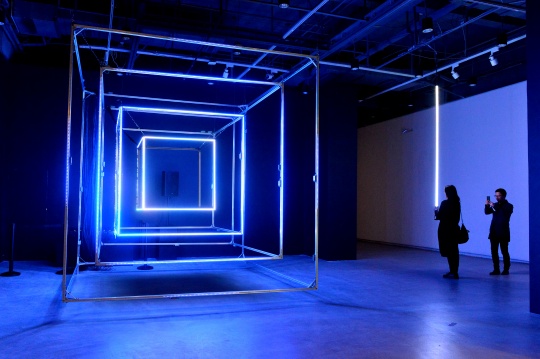

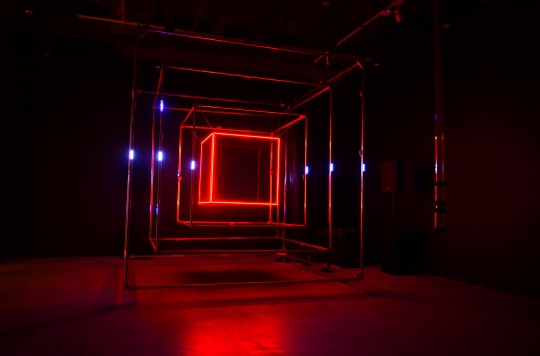

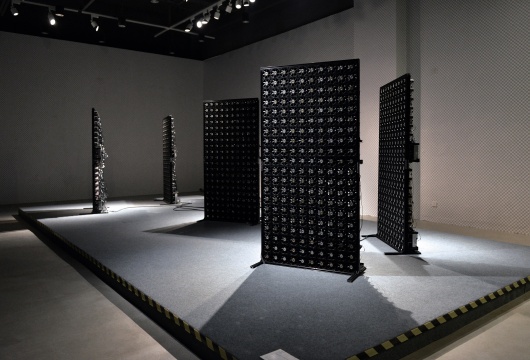

《机器的自在之语》的悬浮的巨型LED金属矩阵,机器开始用自己的语言、自己的感受来表达它对周围环境的反应;当观众触摸作品装置的时候,机器吞噬了人类的体征而变得异化,触摸者的心跳被灯光装置所捕捉,从而驱动灯光的动画,机器在心跳介入的随机事件中逐渐生成对真实生命的预期;而机器对自然行为的计算,集中体现在灯光与声音还有当地天气的数据关联。机器为世界创造了一种“未知”:新的图像、新的面孔、新的语言、新的肢体行为…

万事万物在最基本的层面上都只是四处游走的物质和能量而已。当“新物种”的智能这样的无形之物被有形的物质形式显现时,记忆的信息即成为“新物种”的重要生理特征。《捕食器的函数》计算成为一种记忆状态向另一种状态的转变过程。一旦数据输入到运行的机器中,机械式的运行就会戛然而止,而开始柔性的展演,可视化的模拟出输入的数据。算法的函数可视作处理信息的“绞肉机”,整个状态不再是单向的输入和输出,计算就像拥有自己的生命一样,与它采取什么的物质形态无关。

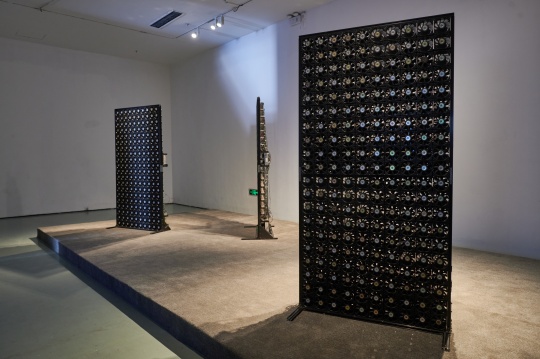

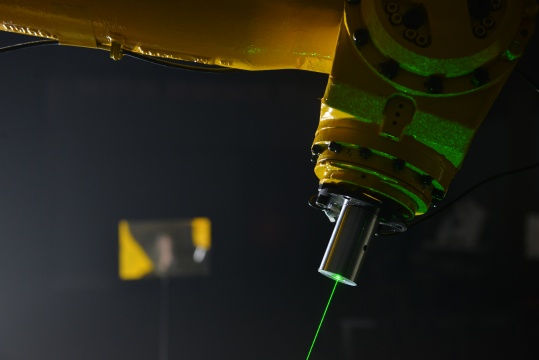

当技术与人融合创造出的新型主体时,“表现的身体”与“再现的身体”将在这一新型主体上发生重叠。《上传者》同时借用与机械臂顶端的激光折射来形成对立,机械臂的运动目标具备极强的指向性属性,而激光的射点作为机械臂的延伸,经由镜子或棱柱的重复翻折,逐渐被随机、模糊。在此,“光”即是信息,也是凸显机器计算的记忆的介质。表现的身体(重复的机械运动掺杂着超出日常经验的反关节运动)与再现的身体(日常生活化的动作模仿)相重叠产生的异质性,使这一新型主体的“形貌”逐渐浮出水面。

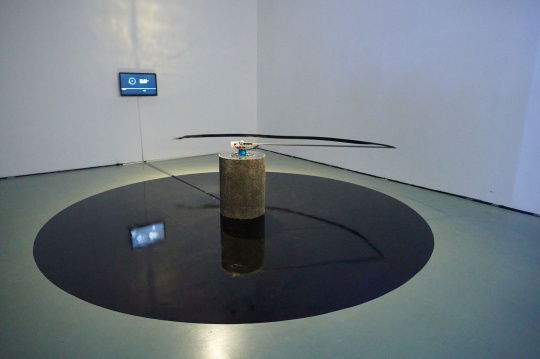

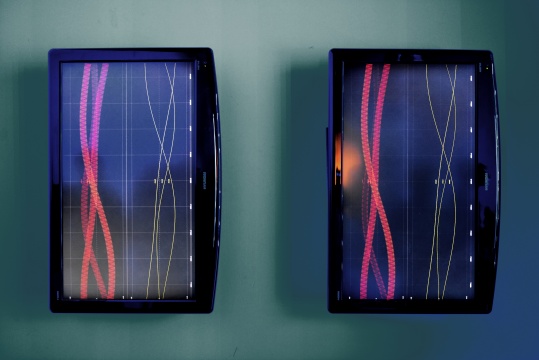

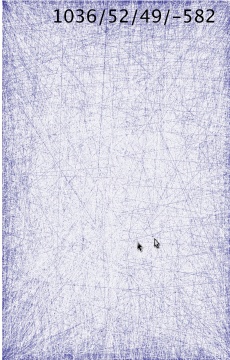

《生成的线索》是基于电子生成艺术计划的系列作品之一,作品利用运算模拟个人行为和环境的互动。这件互动作品完全由程序生成,已经持续运行了15个月以上,产生了1100多小时的数据和图片,观众可以看到程序模拟生成了两个鼠标在屏幕上不停地移动、点击和追逐,它们分别代表着一个人下意识的行为模式和外界环境对他的影响。一个鼠标留下的轨迹持续地受到另一个的影响,并为后者所取消。

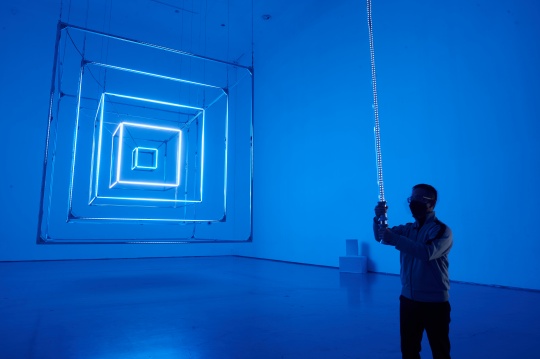

机器作为主体的自我演出, 让体验者更多理解机器的运行逻辑,体现机器的生命之感。 日常物的机器化是作品的线索之一, 体积的加大和构件数量的增多, 可以让观众面向的是放大了的机械化合成之物, 会让体验者更多理解机器的运行逻辑,体现机器的生命之感。《生理反应1》不仅注重在视觉上的体验, 更多的是剧场效应,触感、声音和交互行为成为作品延生的一种表演域, 情绪传递是观者参与过程的感受.虽然作品还是被智能所驱动变化, 但这种智化是混合了自然风力的数据化和自我运算的算法, 也就是机械能够自说自话, 运动都是随机的, 作品的情绪化其实是来自机器的自我表演, 参与者和作品的交互方式不是直接的干扰, 而是输入的一种状态。

本次展览被艺术家本人称为一场非常“硬核”的展览。所展出的五组作品,是郑达对艺术创作中机器“自主性”主题思考的结果,同时也体现了其作为艺术家的系统性的工作与方法,将“机器美学”与“智能反馈”所构建的视觉系统呈现于观众面前。

展览将持续到4月5日。

微信号:hiartmimi

(可享会员福利)

微信号:hiartmimi

(可享会员福利)