麦勒画廊新展开幕:张雪瑞, 从未在色彩的河流里迷失

2020年8月29日,张雪瑞个展“三个航标的河流”在麦勒画廊开幕,展览标题出自于艺评人朱朱的一句话:“张雪瑞的三原色可以被视为三个航标,为她带来了时间那条河流的某个横截面。”

格子里的跳跃感

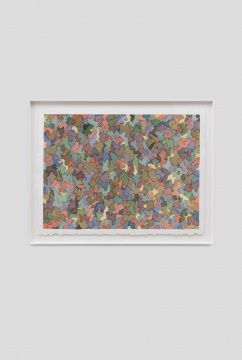

时隔一年之后再次在麦勒画廊举办个展,张雪瑞近期的绘画创作整体上延续了她经典的“渐变色格子画”,纸上水彩和装置作品与她的布上丙烯则好似同一棵树上的三根枝条,生长方向不同,但其“同根生”的本性意味着三者在表达内容上的关联性——都是在探讨关系,色彩与色彩之间的关系、人与人的关系,人与时间的关系。

提到张雪瑞,我们常爱用“抽象”来形容她的作品,这确实是一种简便的办法,但也常常由于“抽象”一词本身的宏大和空泛而使作品变得面目模糊。说到底,绘画是一种视觉体验,一万个画家可以带来一万种体验,这种体验与抽象具象无关,而与艺术家的个性、真情和感知世界的方式有关。

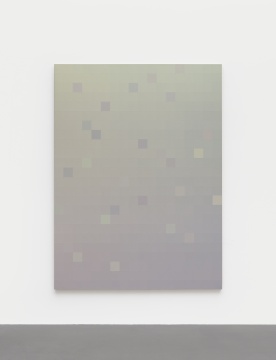

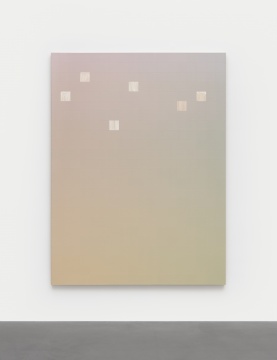

远看张雪瑞的绘画,常感觉“茫茫一片真干净”,轻盈飘渺、如梦似幻;凑近了看,才会看到一排排整齐的格子,如同一扇扇窗口,亮着不同颜色的朦胧灯光;再往近看,可能又看到高度抽象中的纯粹、疏离和孤独。抽丝剥茧,或许最后看到的才是肉里的核,泉水的眼。

这次个展中张雪瑞的“格子画”较之以往发生一些变化,即画面上出现了一些跳跃元素,色彩不再完全遵循渐变原则,某些格子因为颜色比邻格更深或更浅而变得突出,如同海上的浮标,成为了观众视觉上的焦点。

缝缝补补中的私人情感

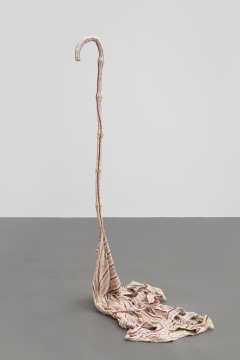

除了绘画,此次展出的三件装置作品《疏离之物》《竹拐杖》《红白格布》也格外引人注目,它们跟墙上的画相比似乎显得更为“具体”, 也更为感性。《疏离之物》《竹拐杖》中衣物的一部分保留其自身形态,另一部分则分别被转化成为碗和竹拐杖;而《红白格布》中艺术家直接使用宜家桌布,将部分格子剪下后再重新缝到不同位置,镂空处好似大大小小的气泡,边缘的颜色由浅入深。

“衣食住行”——这三件“布艺”装置作品似乎都占了,看似“生活化”的背后,实则是艺术家潜藏的情感。作品中的衣物是张雪瑞搜集亲人朋友穿过的旧衣服,衣服上总归要带着人的温度和气味,艺术家在穿针引线之间,不仅串起了每个个体的记忆,也重新讲述一个关于爱与羁绊的故事。

翻开张雪瑞的简历,1979年生于山西,2004年毕业于中央美术学院建筑系,2015年举办首次个展。在绘画这条路上,张雪瑞不算“科班出身”,也没有“年少成名”,她如今最为人所知的“格子画”也是在独自摸索和坚持了十多年之后,才渐渐被人们看见。今年2月份的“《Hi艺术》情人节特辑”我们有幸采访到了张雪瑞的爱人陈曦先生,相知相守二十年的枕边人对她的了解或许更深:“艺术家是一种纯度很高的职业,精神很自足,但现实很艰苦,她的创作和她的人一样纯粹、内敛,能够理解她这类抽象作品的人并不多,日复一日的坚持,是因为有信念。”

微信号:hiartmimi

(可享会员福利)

微信号:hiartmimi

(可享会员福利)