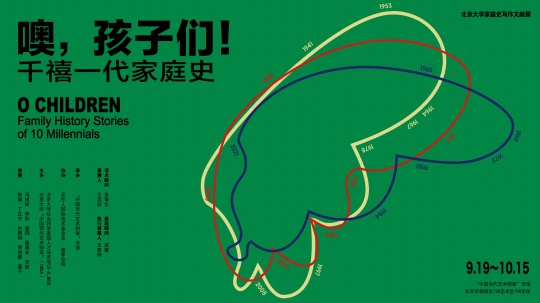

“噢,孩子们——千禧一代家庭史” 北京大学家庭史写作文献展开幕

2021年9月19日,“噢,孩子们——千禧一代家庭史”北京大学家庭史写作文献展于798艺术区“中国当代艺术档案”专馆正式开幕。

“噢!孩子们——千禧一代的家庭史”展览现场

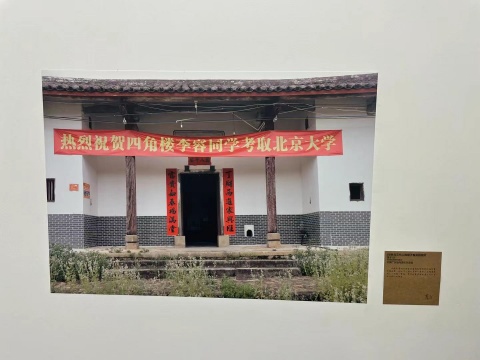

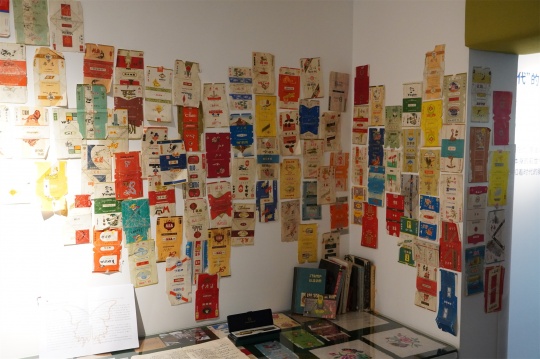

该展览通过呈现10位同学的家庭史物件与29份家庭史写作文本,以对话访谈,收集物品的方式,打捞、拼凑家庭的记忆碎片,经由家庭媒介档案,重返二十世纪。策展人北京大学新闻与传播学院王洪喆、执行策展人王雅婷、学术顾问北京大学艺术史教授朱青生、策展顾问裴蕾、参展人员出席本次开幕式。

北京大学新闻与传播学院王洪喆老师首先介绍了本次展览的理念。王洪喆老师指出,二十世纪,是距离当代人最近的世纪,它具体而微地塑造了时下人们的处境思考、行为方式,然而它的真实的展开过程却变得愈发陌生、难以辨认。而借助媒介物与家庭史,能帮助我们溯源而上,打捞这些失落的可能与另类的理想。

媒介物是时间的纹理,构成记忆的本体,十位创作者提供的物件,成为媒介通道,向人们提供返乡的线索,重建非个人化的记忆和情感档案。媒介史的“非线性”特征,能指引人们走入多重分支的深度过往。家庭史作为融合了口述史访谈、物质性材料和媒介史研究等多种理论和方法的跨学科工作,成就了对于行动和仪式的研讨,千禧一代笔下的二十世纪,普通劳动阶层的生命历程与中国社会变迁相互交错,既勾勒一部私家历史,也会成国家崛起线性时间背后真正的重量。

策展人王洪喆发言(秦若晨摄)

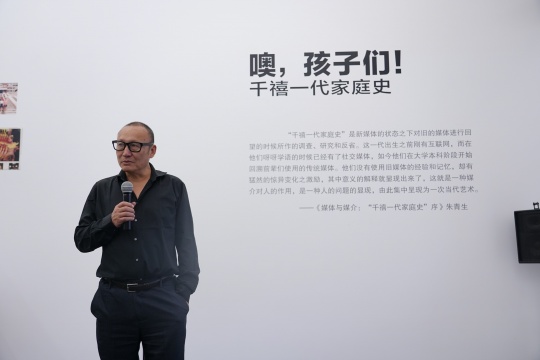

北京大学中国现代艺术档案《中国当代艺术年鉴》主编朱青生先生从“媒介与媒介”出发,指出“千禧一代家庭史”是新媒体的状态之下对旧的媒体进行回望的时候所作的调查、研究和反省。这一代出生之前刚有互联网,而在他们呀呀学语的时候已经有了社交媒体,如今他们在大学本科、研究生阶段开始回溯前辈们使用的传统媒体。他们没有使用旧媒体的经验和记忆,却有猛然的惊异变化之激励,其中意义的解释就显现出来了,这就是一种媒介对人的作用,是一种人的问题的显现,由此集中呈现为一次当代艺术。

通过媒体的具体用器、技术和设备如何不断变化,来揭示人在媒体的作用之下媒介关系的调整和变迁,而这种变迁常常是历史的,又是地方的,同时也是文化的。媒介关系的揭示构成了一种对于过去的关怀,这种关怀不但是一种经验,更重要的是对过去的一种回望。回望有时候会越过现在的状态,形成对事物的反省,尤其当反省的人正处在一个更新的变化之中和寻找方向与前途之时。

学术顾问朱青生发言(秦若晨摄)

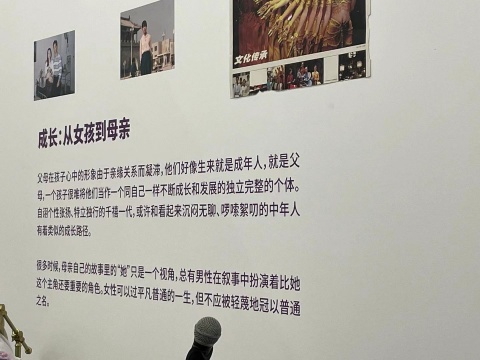

执行策展人王雅婷对展览作总体介绍。“噢——孩子们:千禧一代的家庭史”北京大学家庭史写作文献展共分为四部分,第一部分“迁徙:何以为家” 讲述了家庭出发,迁离,离别与适应的故事。第二部分“成长:从女孩到母亲”中,千禧一代发现,在自己成中过程中永远的“大人”——母亲,原来也是一个不断成长和发展的完整个体。第三部分“劳作:水系与珠链”,则讲述了自然如何影响经济社会,这一部分中,分别位于长江水系与珠江水系的两家人,因水系而改变了生产方式。第四部分“休闲:‘黄金时代’的造梦机”以书刊、磁带、唱片与游戏机等媒介,以“造梦工具”的前世今生,讲述休闲、娱乐如何与时代交织、紧扣。

执行策展人王雅婷发言(秦若晨摄)

参展人丁芷宁、甘鹏祺、季俊豪、栗子、马银岭、申彤、童玥、薇薇安、张懿(部分参展人为化名)分别就自己的展品故事进行介绍。

参展人季俊豪发言(秦若晨摄)

参展人童玥发言(秦若晨摄)

参展人张懿发言(秦若晨摄)

参展人甘鹏祺发言 (秦若晨摄)

参展人丁芷宁发言(秦若晨摄)

参展人薇薇安发言 (秦若晨摄)

参展人栗子发言(秦若晨摄)

参展人申彤发言(秦若晨摄)

参展人马银岭发言(秦若晨摄)

执行策展人王雅婷对展览作总体介绍。“噢——孩子们:千禧一代的家庭史”北京大学家庭史写作文献展共分为四部分,第一部分“迁徙:何以为家” 讲述了家庭出发,迁离,离别与适应的故事。

第二部分“成长:从女孩到母亲”中,千禧一代发现,在自己成中过程中永远的“大人”——母亲,原来也是一个不断成长和发展的完整个体。

第三部分“劳作:水系与珠链”,则讲述了自然如何影响经济社会,这一部分中,分别位于长江水系与珠江水系的两家人,因水系而改变了生产方式。

第四部分“休闲:‘黄金时代’的造梦机”以书刊、磁带、唱片与游戏机等媒介,以“造梦工具”的前世今生,讲述休闲、娱乐如何与时代交织、紧扣。

本次展览将持续到10月15日。

微信号:hiartmimi

(可享会员福利)

微信号:hiartmimi

(可享会员福利)