于两百米云中客厅,在金鹰美术馆听见“万籁”

风景除了被看见,还可以被听见?4月29日,南京金鹰美术馆今年春季首展——“万籁·中国声景设计展”就呈现了一次独特的“声景”体验。这次展览由南京大学建筑与城市规划学院教授、声学媒体实验室主任鲁安东担任策展人,参展作品跨越了建筑设计、城市设计、景观设计、公共设计、音乐科技、公共艺术等声景设计类别,让观众在200米高空的云端文化客厅——金鹰美术馆,体验和思考我们感知世界的基本媒介——声音。

“万籁·中国声景设计展”展览现场,金鹰美术馆

从宇宙空间的音信、山谷巨构的鸣响到城市檐下的低语,在科学领域转向人文领域的潮流中出现的声景概念,其发展历史已有几十年。在其他专业的深度支撑下,这次展出的7组艺术家作品中的声景设计,分别进行了创造性地转化与整合。与我们常见的艺术展览不同,这场展览更像是一场科研成果的展览,参展者大多是高校的教授、建筑师。

“万籁·中国声景设计展”展览现场,金鹰美术馆

“重要的不是说“声景”到底可以做什么,而是我们在当下想要用“声景”来做什么。”在策展人鲁安东看来,与纯艺术装置不同的,这些作品设计的本质是连接,通过设计让前沿的声学科技走向普通人的生活,把科技拉回到一个人文的发展轴上。也许正如他所说,“声音构成了未来科技与人文之间的一座可能的桥梁,而设计则为这座桥梁提供了关键的蓝图。”

窦平平《檐下耳语》

在展览的开始,LanD Studio创始人窦平平用作品《檐下耳语》展示了南京世界文学之都的“声景”基础设施设计。策展人鲁安东则作为参展艺术家,与声音艺术家殷漪合作设计了《三声庭》。伴着展墙上“世界以声音之形显现于我之前”“创造声、赋形声、想象声”“我听故我在”三个声音对听觉的未来意义的发问,自然中的鸟声、从自然声中攫取出来加入汽笛等人工声音的段落、人体胸肺部和呼吸心跳的声音,达成了从自然、城市到人的变迁。在展厅还设计了用框架搭的一个关于尺度的概念,观众走过去会有很强的身体感,从与人相关的门框的尺度到美术馆的尺度,再到纪念性的尺度。远远看过去,还会有透视和接近游戏的体感。

鲁安东、殷漪《三声庭》

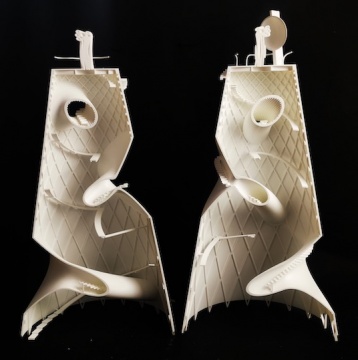

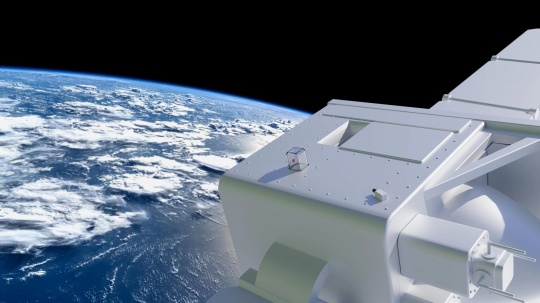

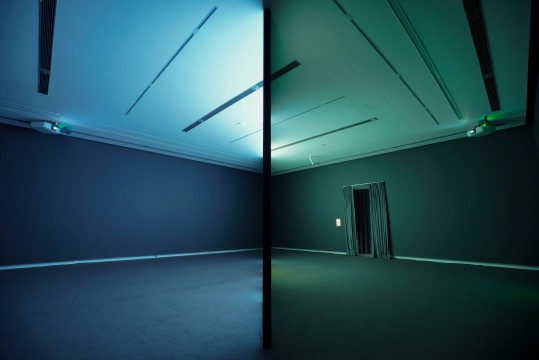

由邱艺芸、师丹青、李子晋及团队联合创作的作品《宇宙八音盒—Cosmusica》是一件“实现人与宇宙在声音层面上实时互动”的新乐器,通过将宇宙各方向的波数据转化为人可以感知的声音形态,它旨在让观众具有看到和听见宇宙交响曲的能力。由清华大学建筑学院教授朱育帆带领团队创作的《一幡风顺》声景装置位于九寨沟口的林卡(园林)内,是九寨沟震后修复的一部分。而在《聆听的方法》这一作品中,由声音艺术家殷漪与建筑师庄慎联合创建的向声葵听觉空间设计工作室用三个研究型设计项目,系统地探索了从听觉和声音的维度进行空间营造的工作方法。

殷漪、庄慎向声葵听觉空间设计工作室 《聆听的方法》

殷漪、庄慎 向声葵听觉空间设计工作室《聆听的方法》

邱艺芸、师丹青、李子晋及团队《宇宙八音盒》

在展览的结束,来自南京声音地图小组的作品《秦淮音河24小时》则以贯穿了南京不同城区与时代的城市母河——秦淮河为叙事主线,将空间上的秦淮河流域与时间上的南京市民24小时生活相对映,形成一次漫游河上、夜入长江的听觉旅行。

南京声音地图小组《秦淮音河24小时》

在展览进行之际,紫金奖·大学生声景设计营也即将启动,面向全国设计相关专业大学生,以当代声学科技与设计领域的前沿交叉为主题,该奖项将让学生在跨学科协同设计的情景下,与顶尖设计师、科学家和科创企业密切互动,本次“万籁”展览的参展艺术家则将作为评委,助力声音与艺术的先锋探索。在策展人鲁安东看来,“有原创力,真的把科技用起来”是他评选作品的重要标准。而这次展览可以看作奖项的预热。

朱育帆 《一幡风顺》

特别的是,为促进当代声学科技与设计领域的进一步融合,鼓励引导相关专业学生和行业人员了解声音文化、运用声音科技,声学媒体实验室联合苏州国际声学产业创新中心、中国声学学会与南京大学人文社会科学高级研究院还将共同创办“中国声景设计奖”,每年一届,在全国范围内邀请声学与设计融合的创新设计成果参加评选。

OPEN建筑事务所李虎、黄文菁 《山谷音乐厅》展览现场

山谷音乐厅

此次展览将持续到7月31日。

微信号:hiartmimi

(可享会员福利)

微信号:hiartmimi

(可享会员福利)