王庆松喊你来画画&玩“找茬”!当代唐人艺术中心“希望的田野上”开幕

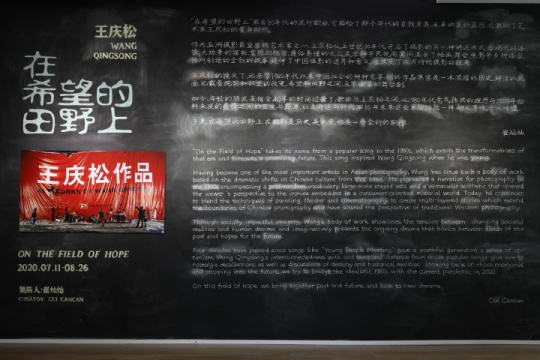

“我们的家乡,在希望的田野上……”这首耳熟能详的歌,记录了中国现代化的进程,是中国几代人的共同记忆。这首歌描绘的那个年代的日新月异、勾勒的未来的美好蓝图,也激励了艺术家王庆松的青年时代。此次,他在当代唐人艺术中心的最新展览就名为“在希望的田野上”。

“王庆松:在希望的田野上”,当代唐人艺术中心第一空间

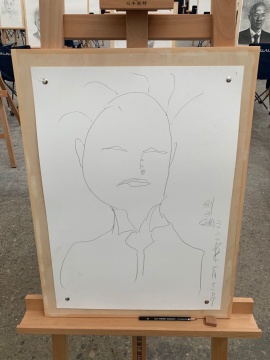

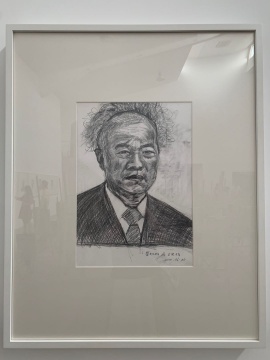

展览之前,王庆松搭档策展人崔灿灿的阵容就让人期待无限。展览同时在唐人北京的两个空间举行,面对站厅入口黑板报的标语,一股年代感扑面而来,夹杂着一股记忆里的仪式感。第一空间是个让人轻松无限、忍俊不禁的现场:王庆松拍摄了一张颇具隐喻性的个人肖像,并得到了诸多群体来写生,最终将这些写生作品放在了广袤的原野上来呈现。而第一展厅也还原了这个颇具某种集体意味的场景。现场观众均可以参与现场的写生:画架上的一张张画稿中,既有一看就受过专业训练的“练家子”,也有让人感到搞笑不已的“灵魂画手”作品。

《在希望的田野上》 180×300cm C-print 2020

有画得像的,当然也有……难以言表的

崔灿灿画的王庆松

《在希望的田野上》作品制作过程纪录片1

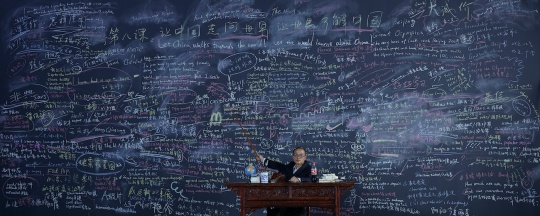

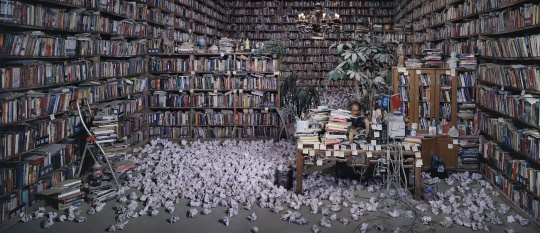

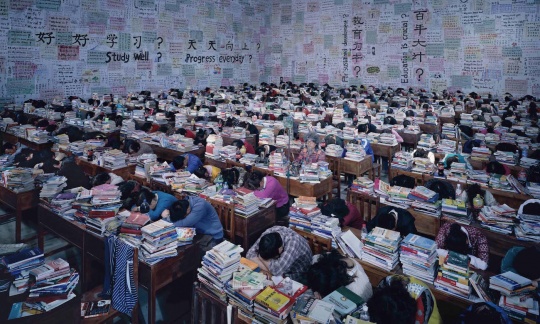

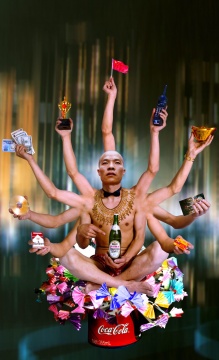

王庆松在20世纪90年代开启了摄影的另一种讲述方式:后现代的语法,大场景的摆拍,震撼的视觉,通俗易懂的大众美学和平民视角,其间混合了绘画、舞台、电影等多种语言。唐人的第二空间正是围绕他1999至今二十余年创作的重要摄影、拍摄现场等作品二十余件。既有其具有代表性的、挪用传统的《老栗夜宴图》;也有《学前班》《跟我学》《跟你学》《跟他学》《同一个时代同一个梦想》等如舞台剧一般的作品;以及《过去,现在和未来》《工作!工作!再工作!》《临时病房》等具有现实反思性的作品。他镜头下的很多瞬间都让人感到不可思议,甚至让人怀疑他使用了电脑特效——但事实上,这些均是王庆松现实布景拍摄而成。其中《跟他学》作品中一棵落满灰尘的橡皮树,上面的灰尘是王庆松特地让其堆积一年多自然形成的,这也足以可见他对摄影的个人标准。在这些通俗易懂的镜头中,王庆松呈现了一个个震撼、恢弘却又细致入微的故事。在这些故事里,王庆松将自己的形象隐藏在其中,如同完成了一场场高级的“cosplay”,当你驻足在这些作品前,想要寻找他的身影时,又有如在玩“找茬”游戏一般。

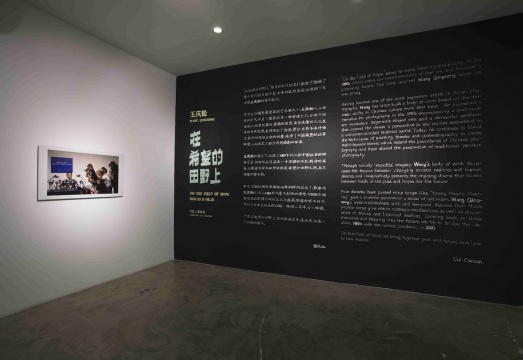

“王庆松:在希望的田野上”,当代唐人艺术中心第二空间

《学前班》 75 × 100 cm C-print 2002

《跟我学》 120 × 300 cm C-print 2003

《跟他学》 130 × 300cm C-print 2010

《跟你学》 180 × 300 cm C-print 2013

《老栗夜宴图》 30 × 240cm C-print 2000

《工作!工作!再工作!》 180 × 300cm C-print 2012

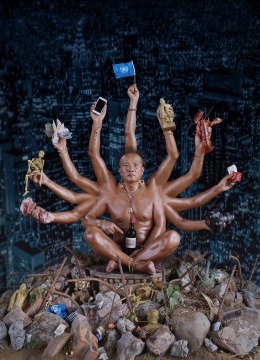

《拿来千手观音系列之一》 180 × 110 cm C-print 1999

《送往牵手观音》 180 × 130cm C-print 2019

《问它》 280 × 180cm C-print 2020

展览从7月11日持续至8月26日。

微信号:hiartmimi

(可享会员福利)

微信号:hiartmimi

(可享会员福利)