如何解决感性危机,请先在十点睡觉空间打开所有知觉

11月8日(星期日),群展 “感性沙丘(Dune of Sensibility)”登陆十点睡觉空间,展览由十点睡觉艺术中心和铜场计划联合共同策划呈现。展览由蒋斐然担任策展人,集结铜场的十四位艺术家的最新作品,以“感性”回应“感性”,他们是葛虎成,林仪,彭胤瑞,阮媛媛,石冰,武希文,易超,于航,张钧雷,张思琪,章献,赵可,赵如鹏,朱丽瑾。

十点睡觉艺术空间是一个成立于2019年的多元化的艺术生态与创意生活互联平台,意在将实体空间延伸到社会空间,为艺术家、策展人、设计师、不同背景的创作人提供切身的艺术感知体验,打破艺术和生活之间的隔阂、创造与常规之间的壁垒。十点睡觉大企业同时提供新兴材料的实验平台,探索物质材料艺术化、创意化的转换路径和实现方式,为参与者提供新的介入方式及创作输出。

铜场计划Tproject是由中国美术学院雕塑与公共艺术学院支持的青年艺术计划,该计划策划团队由青年教师和学生在校学生组成,并自主进行项目的策划、推广和运行。所有人志愿在此工作,共同搭建一个态度开放、身份平等、学术包容的学术空间。

铜场计划的发起人之一金亚楠说“‘感性沙丘’是铜场计划在北京的第一次亮相,也是铜场计划开始的三年多来,第一次在铜场空间以外以展览的方式呈现自身,并认为这种方式也是该计划接下来的重要形式之一。“我想作为一个发端自院校的艺术计划,也许它目前的作用是,一方面在艺术教育的形式上回应现代院校的功能;另一方面,以艺术创作的自我组织方式来面对院校的各种分野问题。那么,在接下来的几年里,我认为铜场的自我组织感会越来越强,并不绝于学院的范围。”

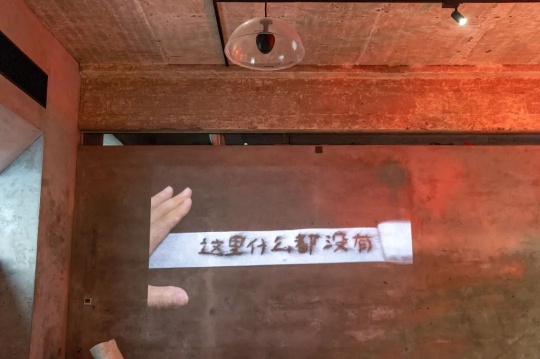

“感性沙丘”意在唤醒现代人的感知系统,恢复某种细腻而鲜活的感受力,逃离大数据、算法、云等对人类的掌控喝吞噬,拜托社交媒体上的混沌之声。在展览中不设置展签也是这样的原因,策展人对于以文字来理解作品和展览的形式也避而远之,她以质询的视角看待当代艺术展览中话语系统的抽象闭环与体制的景观化操作。如今的生活,让人们处于感性的荒漠,人们对于真实周遭和虚幻赛博世界其实并无太大的区分,她希望观者在展览中打开所有的感知系统,在艺术作品构建的感性情景中,恢复一些人类的感知本能、判断力、审美能力,找到对于世界相对敏感的方式。就像是在沙丘中,由于没有“理性”的导航,只用感性从迷失中逃出来。

“感性沙丘”,这个词组是一则现实隐喻;以形容词来理解标题中的“感性”一词,则其提示的是一种两极转化与绝地逢生的可能。故展览分为一二两层,作为不同的两个章节,平行书写。在第一章节“沙丘导航”中,艺术作品将作为醒世喻言向我们揭示盛墟的幻象与感性贫困的时代症状;在第二章节“迷路手册”中,艺术家将以游戏者和黑客行动家的精神翻转景观,使贫瘠的沙丘焕发感性潜能。

展览的进门处是用沙子做成的展览前言,看起来脆弱易逝,希望空间的展厅部门工作人员可以在北京的大风天把门关好。这种流散的沙子一下子成为了展览的底色,隐喻感性的珍贵和平凡。一层展厅入口作品导航人们认识景观社会的面目,没有任何文字导览的作品让观者直面作品本身,屏气凝神去关注以及调动感官,体察每件作品的光亮。

二层的展览提示出的一种能量的翻转,两极之间的转化的可能性。观者可以在作品中感受艺术的轻盈但有力,它们精准地把握时机,扭转意义的走向,是艺术家调动充分的感性系统,看似举重若轻,实则翻云覆雨。作品《意愿强烈确》是由石膏做成的轨道喝玻璃钢制作的无头无腿的弯曲躯干构成,这难道不就像是现在的世界,走过的地方是有我们留下的灰尘,但无头无尾的生活也不知道会指引我们去向哪里,但前方永远是身体所期待的方向。

作品《空间角力》是一件高明的体现两级能量转换的作品,也巧妙的串联起空间。四个水泥材质的立方体复制了展览空间的墙角的负空间,墙角决定了他的空间外延,四个被充填的空间在机械装置的带动下缓慢的相互靠拢然后又散开。

巴迪欧在《当代艺术的十五个论题》中写道:“艺术是一个真理过程,而这个真理往往是关于知觉或感性的真理”。这种“感性”,不是指对现实的感性摹仿或浪漫主义表达,而是指人和世界之间的感性关联。美学,正是这样一门“感性学”。艺术将终其使命,去恢复人之初的身体经验与洞察能力,建人的主体性。

展览将持续到12月13日。

微信号:hiartmimi

(可享会员福利)

微信号:hiartmimi

(可享会员福利)