画廊周A07+A08大楼,国际风能吹来真的好难得!

来自巴黎的Balice Hertling画廊带来出生于1966年,现居住于北京的艺术家红妍个展“激流之上”。 红妍于2015年,在她49岁的时候才开始绘画,她的画作来自梦境般的沉思形式主义,由天体色彩和柔和的笔触所支撑,色彩传递着艺术家的敏感与多思,她经常说“我所有的感受都是有颜色的。”画面中的意象的呈现非常地轻快,就好像通过进行冥想或瑜伽一样,轻轻地折射出一个想法或一种精神直觉的本质。正因如此,红妍出色的创作成功地使我们与她所感知的事物和形式的意义保持一致,同时又使我们处于发现的边缘,随时获取灵感和触发。此次展览期间,红妍所展出的作品包含其静修状态的输出,以及日常事物在其内心的投射。透明的边界对于红妍来说独具吸引力,她常常注视着塑料袋或鱼缸中游动的小鱼,进行自我发问:在我的生命中,那个无形的边界在何地?在无形的边界之外,是否也有无形的双眼望着我努力奋斗,徒劳寻觅?也许那双望着我的眼睛亦同我一般怅然,为我感慨。

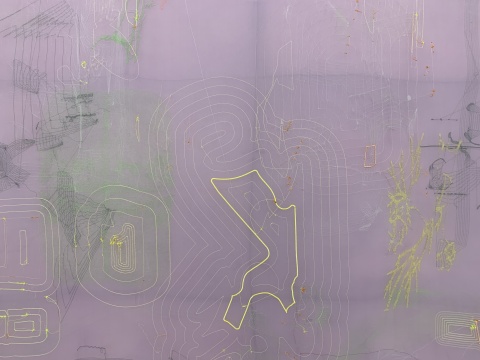

法国的桑塔画廊带来出生于1954年的西班牙艺术家,现生活与爱尔兰的艺术家何塞·玛丽亚·西西里亚 (José María Sicilia) 在中国的首个个展,展览将展出艺术家过去二十余年间的代表性创作,展品囊括艺术家早期作品与今年的最新创作。。作为自1980年代以来的一批新兴西班牙绘画的领军人物,西西里亚专注于绘画物质性的探索。他自1995年开始创作的花朵题材系列作品《退隐之光》(La Luz que se apaga)以蜂蜡为媒介,呈现出细腻而丰沛的材质与色调,亦使西西里亚迅速踏入国际视野。在创作时,西西里亚并不事先绘制草稿,他的创作源于其对周遭真实世界的瞬间感悟,亦得益于他对在地语言的艺术转化。对于内在真理的追求体现在艺术家对于蜡、金与丝绸等材料的兴趣,对于抽象的几何与线型形体的偏爱。在此次展览中,花朵于他而言并不仅仅是生长的植物,更是通往图像之外无限敞开的视觉路径。而他的刺绣丝绸手法则记录了它们诞生的时刻,也饱含宇宙起源论的寓意:“每次针断丝绸,一颗星星就诞生了”。

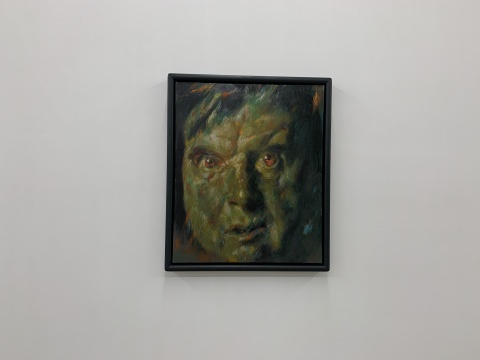

来自英国的泰勒画廊首次参加画廊周北京,带来了充满了新鲜与原始感的架上绘画作品展“鲜花与野兽”来自出生于1984年的艺术家丹尼尔·克鲁斯-丘博 (Daniel Crews-Chubb)。克鲁斯-丘博曾就读于伦敦 Turps Art School 艺术学校,并于切尔西艺术与设计学院取得学士学位。如今他长居伦敦,亦以这座城市为工作重心。在绘画上结合了强大的视觉原型,这些原型在整个人类历史上都很熟悉;神,神话人物,裸体,野兽,树木和战车。这些人物是在他的大型混合媒体作品中绘制的,这些作品通常包含绘画和拼贴画。黑与白、美与丑、善与恶、生命与死亡、阴暗与光明......“二元性”(Duality)是艺术家丹尼尔·克鲁斯-丘博 (Daniel Crews-Chubb)选择的关键词。本次展览的主题“鲜花与猛兽” (Flowers & Monsters)可以说是一个二元对立的概念。普遍来讲,当人们想到鲜花时,脑海中的形容词大多是美丽的、鲜艳的、充满生命力的;而对于野兽的概念则是一个丑陋的、令人畏惧的存在。但克鲁斯-丘博认为,以上任何事物都不能脱离对方而存在,就像“美”与“丑”彼此必须共同存在,否则美或丑都是虚假的。在展览“鲜花与猛兽”中,为了拉近二者之间的距离,他用非常丑陋的方式表现花,用非常美丽的方式来画怪物。

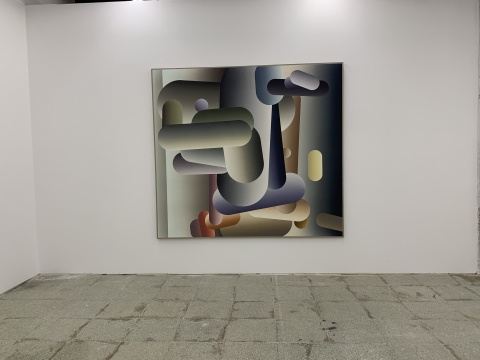

来自香港的马凌画廊再度参加画廊周北京,呈现周育正(b.1976,台北)个人项目“沉积渐变”,展出艺术家在过去两年时间内创作的共十幅绘画作品。首次于北京展出的“Moody”系列抽象作品始于2020年疫情爆发之时;这一系列与随后诞生的“Bibiliotheque”及“水彩纸”系列以日益复杂的方式探索物质与运动在特殊时刻的平衡关系。“Moody”见证了全球疫情状况:周育正在面对近年极端不确定状况时创作了这一尤为富有主观情感意味的绘画作品。对于艺术家来说,平滑、柔顺且带有强烈数码质感的作品表面与喧嚣不止的虚拟世界并无关联,而是表达了每日现实的断裂性经验。周育正也视每一张“Moody”为拟人式的整体存在,模拟了在事物崩解瞬间时产生的表情与情绪。在创作“Moody”及后续系列作品时,周育正必须了解并控制颜色的流动:着于纸张上的极细腻渐变颜色完全是通过艺术家自创的手工绘制方法造就的。在着色过程中,艺术家必须精准把握多种矿物颜料在平滑意大利纸张上的流动状态,以取得连绵、富有层次感的渐变效果。在多个纸张上独立完成着色工序后,艺术家检视颜色与块状的关系,并最终将形状色彩各异的纸张裱贴于画布上。周育正将此种特殊的创作方法与沉积及污染的过程作对比:在人类世,自然及人为力量共同塑造了河床、多层次地质结构、大型废物堆填场址甚至肉眼可见的空气污染;周育正的绘画实践则在微观层面展示了不可分解的细小物质性存在对绘画世界施加的潜移默化影响。

微信号:hiartmimi

(可享会员福利)

微信号:hiartmimi

(可享会员福利)