我在何翔宇个展上偷偷舔了28次上颚

9月24日,何翔宇个展“硬腭”在北京空白空间开幕,这是何翔宇第六次在空白空间做个展,展览中呈现了艺术家持续了八年的“口腔计划”中的最新绘画创作,3件全新雕塑作品,以及花费了3年时间拍摄制作完成,并首次在中国放映的影像装置作品一件。

从早期的127吨的可口可乐提取残留物的“可乐计划”,到关注微妙感官转译为视觉平面的“口腔计划”,到关于探索错觉和通感的“柠檬计划”,再到2016年创作的视频三部曲中对跨文化中的沟通鸿沟的探索,何翔宇一直潜心于在作品中探讨材料、身体与感官的经验,稀释物体原本的语境和社会功能,延续着对于事物的符号性的关注。你所有的感官系统都会被他的作品调动,你会蹲下来,会盯着看,会舔自己上颚,会尝到酸味,会感到眩目,会感到诧异,会失语,会难过彷徨也会和自己的不安和焦虑和解。

1.弥补

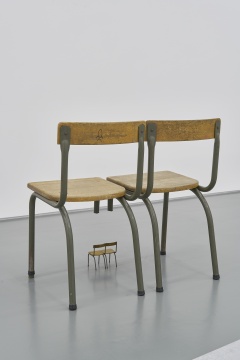

从一号门进入展厅,迎接我们的是两件雕塑,《挂得比较低的果实》和《家庭》。 它们都是被锯掉了一个腿的椅子,但内在微妙的张力让椅子仍平稳直立。并且在断腿处,艺术家视图以怪诞诧异的方式来弥补断腿,使其回归完整。这系列作品延续了2019年艺术家在日本展览中雕塑作品的观念,致力于在展出的被遗弃的材料中体现他所强调的“暴力”。那时他曾将工作室里所有椅子都锯掉一条腿。而在将这些椅子放置了一年多以后,何翔宇便想到,也许他可以做一件雕塑,去弥补椅子的缺陷。而这一缺陷也对应着人类自身的缺陷。我们拼命的弥补缺陷,但有时尽管尽最大的努力仍然相当于螳臂当车,而且当周遭的世界永远都是随机而不可预测时,要想保持作为人的平衡,我们真正要做的就是学会与每一处缺憾共处和解,学会自洽自持地生活。

2.失语

在没有看展览前就被海报上的雕塑小男孩背影吸引,第三件作品就是这个中国小男孩,低着头茫然若失的样子,可能因为可乐突然被没收,正在拉开易拉罐的手还没有来得及放下。"那双瘦削稚嫩的手,凝固在一个似曾相识的动作、一个引人遐想的瞬间。这个凭空消失了的易拉罐牵连出的过分暧昧的时空,让人还来不及知晓男孩是否真的开启了这罐可乐,或者,这到底是开启前的上一秒又或开启后的下一秒,以及,他所有的期待和郁结在喉的话语能否就此得以喘息。" 一种“失语”的状态是作品《小男孩》关注的核心,是关于某种无法言说抑或是一种沟通障碍。这样细微情绪下的孤独感也可以在第三展厅中,何翔宇的双屏影像装置《Terminal 3 》中得到共鸣。

"何翔宇延续了对于文化跨越的个和感受和融入诧异文化的内心活动的探讨,影像记了一群未满20 岁的非洲年轻人来到中国‘杂技之乡’吴桥进修学习杂技的过程纪实。在这个语言无法沟通的异国他乡,训练厅、宿舍、礼拜堂几乎涵盖了他们三点一线的全部生活。环滚、绸缎、空竹,他们从事的项目各有所属;用手机听Hip-Hop 流行乐,看视频剧集,吃蛋糕庆祝生日,他们的爱好却也和当下的所有年轻人一样并无不同。" 尽管语言是不通的,但视频中,在无言状态下的中国时光,非洲年轻人的生活是充满纯真美好与善意相待的。

何翔宇在作品中,是否在回答“外国人”的身份定义着什么,改变了什么,塑造了什么?他是否在质疑个体的本质和适应能力的问题?他是否传达了他的观点,比如人和人真正的鸿沟是表达而非理解。作品并不能给予明确的答案,"我们只看到了各自缘由的不必说、不好说、不会说、不愿说乃至不能说。" 也许,语言并非致命的隔阂,身份和种族并非是一种实质性的问题。

3. 转译

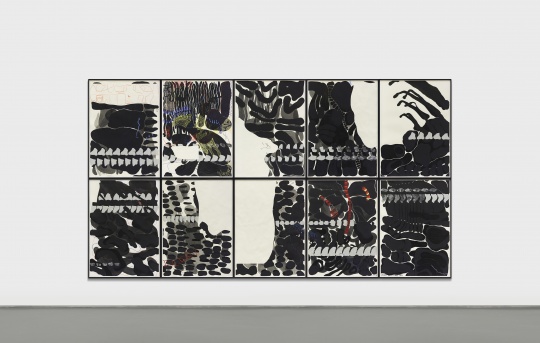

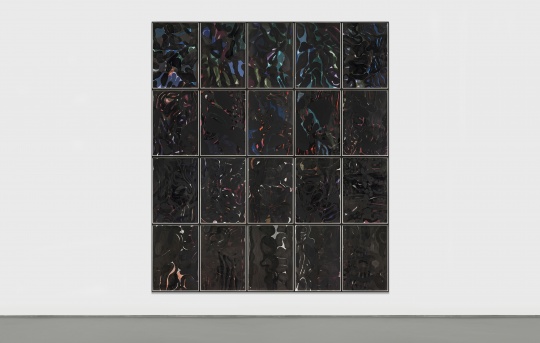

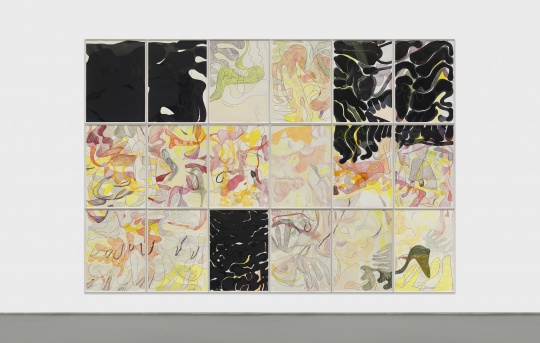

“这样尝试的过程越多,产生的感知越多,感性的和理性的知识也就越发丰富,引发的想象也就越发复杂,而转移至绘画平面的形式就更加多变”。最新的系列中,艺术家完全呈现了“无我”的状态,也是艺术家将过往在“口腔计划”创作中所累计、思考的有关经验进行了一次集中式的整合。初见这些极具抽象性的绘画,你并不会想象到这是对于上颚相关感受的描绘,画面展现出稚拙或某种意义上的原始感,儿童绘画般的轻松是留给人的共同第一印象。上颚中任何一个细小的局部都被放大为主体,自在地成立,客观性被完全抛弃。“《硬腭32-1》中,纸本、彩铅、蜡笔、墨水、油画棒共同作用,使得线条持续游走、打断、接续、转折,那是牙、舌、腭正共同经历一场有关咀嚼、舔舐、分泌、吞咽的持续过程;《硬腭20-1》中,墨水与纸张接触,流淌、渗透、挤压并勾勒出了仅存的白,像是于唇口开合的呼吸中,光溜进口腔中与影进行着缠斗。观者会不自觉地去舔自己的上颚,感受画面中的那些舌头的力度、抵触口腔的位置、凸起凹陷,扭曲平坦”。

何翔宇建构的不是一个一个纯粹而坚固的现实秩序,而是在通过把握那些稍纵即逝的画面,以抓住细微的感觉或念头,呈现单纯的知觉面,获得持续、细微、敏感,生动的力量。很多平凡细微的感官,比如失语,比如无法言说,比如失落都是碎片化,暂时性的,但在何翔宇的计划中却得到了呵护,关照,保护与留存。

微信号:hiartmimi

(可享会员福利)

微信号:hiartmimi

(可享会员福利)