无法承受安全感的愉悦,我决定深入到充满焦虑的“地洞”与“桃花源”

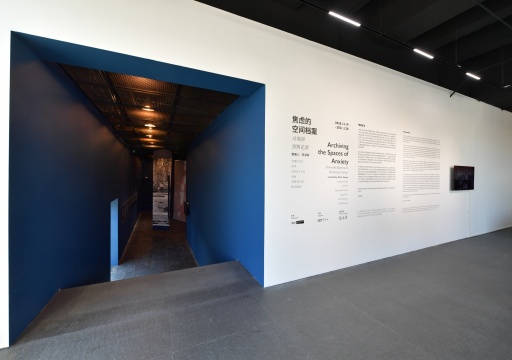

2020年12月19日,“焦虑的空间档案——从地洞到桃花源”在北京OCAT开幕,这是“2019研究型展览策展计划”优胜方案的展览呈现。策展人陈淑瑜发挥她的建筑背景至最大化,在展厅中呈现迂回盘旋的空间,构建身处大空间中的小建筑群。

策展人针对OCAT研究中心特定的场址,在与艺术家共同交织的研究线索之中,以焦虑作为从现实通往理想之境的入口,为每件艺术作品所探讨的空间概念建立特定的位置、关系与情境。在不以时间为轴线的维度里呈现空间与身体相互建构的历史与现实。陈淑瑜沿着她在空间理论、设计批判以及在物质文化领域的思考,以展览的形式向公众所做的一次关于“策展空间性”的探索实践,她将展览空间布置的富有呼吸感,身在其中会察觉到作品与空间的都具有的感官性和人性。

陈淑瑜说“展览是关于艺术作品看不见的本质,是我们用艺术作品可见的实体部分去建构展览的空间,去容纳那些“不可见”的部分。对我来说,这是展览的意义,也是展览的开始。”

展览从人类无法逃脱规避的焦虑感受作为切入口,她首先想到了卡夫卡的小说《地洞》,地洞中主人公无休止地工作,不断开拓、加固着地洞都是源自内心的焦虑,它既是地洞的主人又被地洞奴役,徒劳地追求安全感,这是属于现代的走不出去的地洞,就像柏拉图的古代地洞一样。中国的《桃花源》则是没有地点的地点、一幅染着光晕的异托邦。但焦虑同样存在,渔人无法带领现实世界的囚徒走进入,也只能在我们意识洞穴的墙壁上绘制另一个幻影、另一种述说,留待后世的回响。展览就是在这样魔幻与现实的空间中制造展览的关系和逻辑。

“地洞”是这个展览的起点,但“桃花源”却显然不是这个展览的终点。地洞到桃花源只是一条想象中路径,却不是一条唯一的路径。展览邀请观众进入其中,寻求自己的路径和穿行往复的乐趣。观者在在镜子、迷宫、折屏、阳台,这些既是空间物件又是空间概念的内部与外部、此处与彼处、正面与背面,展开多重的对话。也在图像与词语的空隙之间、记忆与遗忘的交界之处,追问空间与身体相互建构的历史与现实,在空间与档案之间摸索、感知和行动。

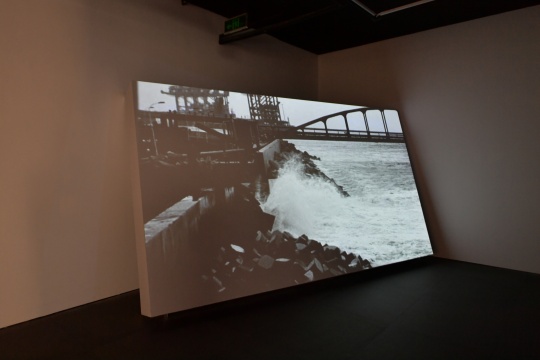

进入主展厅,一座幽深的立体迷宫与歪倒在角落的雕塑构成一幅展览的地洞。迷宫地作品来自艺术家安德思·耶丁的驻地项目。2016年,瑞典艺术家安德思·耶丁在北京激发研究所驻留期间,在老城的一个胡同口发现一位宠物商店的店主,名叫崇力,他把自己过去三十年里在各种公共场合的合影,与他的国画作品、植物和宠物一同放置在沿街的篱笆内外,日晒雨淋,逐渐褪色。 他以“阳台”和“暗室”作为空间概念,来探讨存在于私人与公共空间边界上的个体生命、艺术家与其作品之间的界限,以及身体、空间与权力之间相互建构、颠覆的关系。“阳台”其他艺术作品所探讨的空间概念有着多重对话关系。 被刻意构建了一个“迷宫”装置作为特定的情境,在容纳艺术作品的同时,也把艺术家在艺术史和当代艺术之间建立起来的多重对话关系转化成为空间感受。

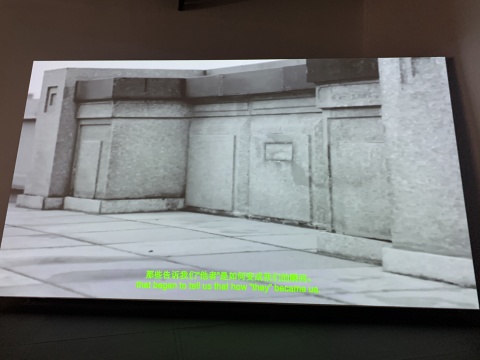

从地洞到桃花源,观者需要走下一段台阶,上一段视频所带来的沉重的历史包袱被墙面上蜿蜒的现代桃花源“渣”画所消解。本来是四个隔间的空间被策展人改造为迂回波折的墙面,打破惯常的陈列方式,呈现梁硕的装置绘画作品《景了个区》。梁硕近几年一直在各地的山水中游荡。“景区”是一个被某种行政管理划分出来的 自然区域,经过建设和命名,成为都市与山野的结合部,而作为概念的“景区”则表 达着今人对山水的态度与理解,纠结了古今、时空、意识形态、审美等一系列问题。 “移步换景”的长卷在楼 梯口已经初露端倪,观众需要在迂回中才能观看完整幅绘画作品。在这里,“空”与 “实”相互缠绕,绘画与观众之间的关系被反转,这时的绘画不再是被观看的对象, 观众则成为“卧游”其间的“游客”。 《桃花源记》所描绘的那个与自然和谐共处的乌托邦村落,那些已经转化为社会现实中的异托邦碎片在这里呈现。

《落日染红一切然后消失》是一件双屏影像,艺术家莉娜·塞兰德并置了用闪光灯拍摄的让-吕克·戈达尔的电影《中国姑娘》中的黑白的静帧画面与红色墙壁上摇曳着的、沉默的树影。画外音在一字一顿地用词语盘问着图像,而图像又在反抗着下一个图像。“看并不等于理解”......“我想成为瞎子”。在莉娜·塞兰德的作品里,图像、声音和文字被调度成一个相互诘问的整体,她用影像的武器来对抗其自身。

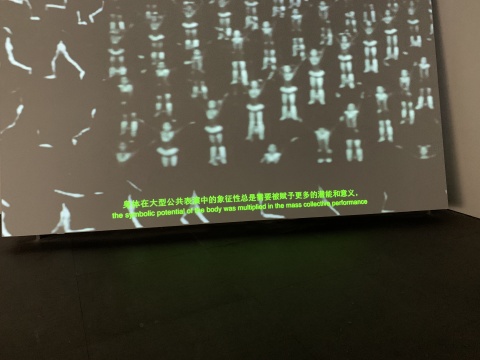

整个展览从身体化的密室到跨越私人空间与公共空间的阳台,从被升起的演讲者到重叠着集体与个人记忆的广场,从被技术入侵的身体结构到以狂欢的方式颠覆权力位置的不洁之躯,从乌托邦之城EUR到隐身于地下的东亚移民,置身于“落日染红一切然后消失”的片刻之间,我们被艺术家带到图像空间的空白之处,来考察乌托邦和情感表达之间的关系。我们将如何摆脱安全感,这种无法承受的愉悦,我们又将去往何处?

微信号:hiartmimi

(可享会员福利)

微信号:hiartmimi

(可享会员福利)