那些旅行的意义,“李珊的清单”亮相星空间

我最喜欢听的歌单中,有一首是陈绮贞的《旅行的意义》,简单动人、不紧不慢。其中有几句歌词是这样唱的:“你品尝了夜的巴黎,你踏过下雪的北京”“你收集了地图上每一次的风和日丽”。

在星空间看“李珊的清单”展览时,我脑子里蹦出了这首歌。这是李珊2013至2021年间创作的53幅绘画,来自于她周游世界的过程中,不断添加着的绘画清单。既像是漫无目的又像是一种精心安排。

“李珊的清单”,星空间展览现场

1960年代-1970年代,无名画会诞生。画会以赵文量和杨雨澍为导师,1973年后,张伟、李珊、马可鲁、史习习、张伟、郑子钢等年轻人相继加入,形成了人们称之为“玉渊潭画派”的群体。北京的八一湖公园、紫竹园公园、香山、玉渊潭都留下了他们写生的身影。无名画会是中国内地第一个民间美术团体,更重要的是,他们填补了十年文革时期中国美术发展的空白。

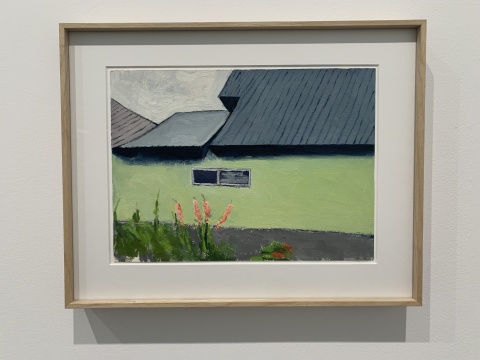

《存雪板-崇礼万龙滑雪场》 21×29.5cm 纸上油画 2017

《无题-新西兰》 21×29.4cm 纸上油画 2015

《河边的绣球花-法国砍佩尔》 22×30cm 纸上油画 2015

“无名画会”从一开始就具有的那种游离在外的“局外人”特质从未改变过,这注定了它作为一个艺术团体的吸引力在大环境有所变化之后,无法长久地维持下去。其中,李珊在1980年代初迫于生活压力,只能放下画笔,从事工作养家糊口:她曾从事会计、保险及室内设计等工作。直到2005年,她才重新开始绘画创作,并在很大程度上延续和发展了“无名画会”的艺术理念。

《美术馆外的街道-日本东京》 22×29.3cm 纸上油画 2017

《剑兰-日本北海道东川町》 22×30cm 纸上油画 2018

《极光印象2-罗浮敦群岛记忆》 23×31cm 纸上油画 2020

就像当初“无名画会”的聚合与分立都是一样自然而然,从未进入过艺术院校学习的李珊一直以“在野者”自居,相信艺术应遵循本能。她早期作品以北京周边的户外写生为主,取景和构图不拘泥于客观现实,用色尤其注重内心的主观体验,形成了自由、率真的绘画风格。重拾画笔后,她开始周游世界,走到哪里就画到哪里。她笔下的旅途风景安静而美好,有着动人的力量。或许,旅行的意义,就是发现你内心的风景。

展览将持续至6月15日。

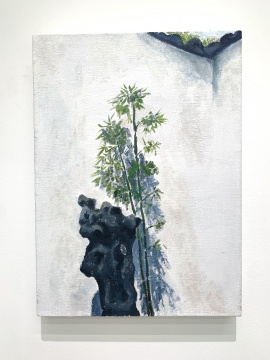

《山石与竹子》 48×35cm 布面油画 2015

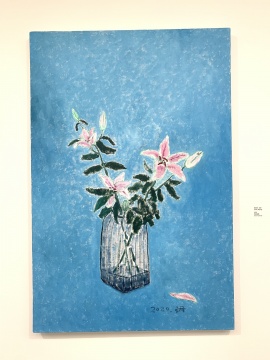

《百合花-北京》 20×80cm 布面油画 2020

《葵花朵朵-北京》 100×70cm 布面油画 2020

微信号:hiartmimi

(可享会员福利)

微信号:hiartmimi

(可享会员福利)