在南京钟山脚下,一场诗歌、当代艺术、影像的跨领域展览

车子绕行在钟山之间,依次经过了古城墙、美龄宫、中山陵,最后来到TPM紫麓戏剧空间,寂静而又与南京城的喧闹仅一墙之隔。9月21日至23日,为期三天的,“诗歌·影像2018:日常之光”在南京TPM紫麓戏剧空间开幕,活动由歌德学院(中国)主办,策展人朱朱担任策划,在三天的时间内带来几十部影像放映、诗歌朗诵及多次有关诗歌与影像的讨论。

本届活动主题为“日常之光”,在总策划朱朱看来,“日常世界从来都是诗歌和艺术最持久的光源之一,相对于重大的历史变革或事件的戏剧化聚焦,日常世界提供了种种深入人性肌理、生活方式、伦理关系、历史积层和文化差异性的视角,激发着诗人和艺术家的观察、思考与表达,尤其激发着我们从平凡的事物之中发现真相、存在的尊严和内在秩序的创造力。”

与往届诗歌·影像展有所不同的是,本次活动展现了诗歌、电影、当代艺术之间的跨领域合作,这也与总策划朱朱在诗歌与当地艺术领域的双栖工作有关。除了延续常规的诗歌朗诵论坛,活动还邀请了青年诗人、导演和艺术家等不同身份的嘉宾,讨论从诗歌出发的创作,这与德国斑马电影节的参展作品之间构成了主题性的对话关系,以期探讨打造中国的诗歌影像节的可能。

“日常之光”

9月21日下午开幕式之后,正式开始“ZEBRA斑马诗歌影像单元I”及“中国艺术家诗歌影像”的放映和交流,两个单元各呈现了五部国外短片。“中国艺术家诗歌影像”部分包括杨福东早期黑白影像《后房——嘿,天亮了》,蒋志新创作的《诗意》,孙逊在荷兰参加艺术家驻留项目时创作的《诗歌工厂》,耿雪的《米开朗琪罗的情诗》和蒲英玮的《贫贱,或不安的赞歌》。

艺术家们把一帧帧视觉化的诗歌呈现给在场的观众。而诗人们则将以诗歌记述的日常影像一一道出。在“日常之光”诗歌朗诵及围绕“日常主题中的诗歌视觉语言”的主题讨论中,朱朱,黄灿然,翟永明,亚历山大·古姆兹,马蒂亚斯·波利蒂基等诗人均参与并表达了自己的观点。

“与流变同在”

处在不断流变的年代之中,诗人如何以个体的生活方式和写作方式进行应对?这是9月22日活动的主题。独立纪录片导演程强强、独立导演分别带来两部纪录片,《白夜往事》以八十年代作为时光入口,带人进入二十年的往事探索,诗人描绘的乌托邦世界、白夜酒吧现实的经营;作品《日常的奇迹》记录了媒体人在脱离城市的惯性之后,开始的新日常生活和工作方式,展现了他作为诗人和日常世界的关系

晚上七点,由托马斯・桑德吉亚科莫・德・比尔策划的“ZEBRA斑马诗歌影像单元II”带来八部30分钟以内的短片,电影从诗歌的角度对杂乱无章的日常生活作出评论,并对忽视和遗弃现象进行聚焦。主题讨论“与流变同在”则由韩博担任主持。

“重构一首诗”

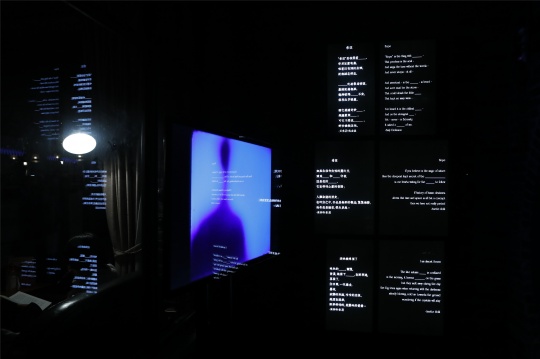

作为诗歌·影像展,又是如何呈现当代青年影像艺术家对诗性、诗歌文本进行的解读与重构呢?9月23日,由陈哲,程然,马海蛟,塔可,张震宇等年轻艺术家参与的展览“空间中的诗”及主题讨论“重构一首诗”如期进行。

第三日入夜,本次活动在由参展嘉宾、本地学者、诗人、艺术家、乐队共同参与的“单农之夜”自由交流及酒会中闭幕。

微信号:hiartmimi

(可享会员福利)

微信号:hiartmimi

(可享会员福利)