红砖美术馆2021首展,两位重量级欧美艺术家的国内首次大型美术馆个展

2021年红砖美术馆的首次亮相,就带来了两位重量级的欧美艺术家,克里斯多夫·勒·布伦与詹姆斯·李·拜尔斯。前者主要专注于绘画,后者则多涉猎装置和行为。

克里斯托弗·勒·布伦:绘画应拒绝成为一种工具

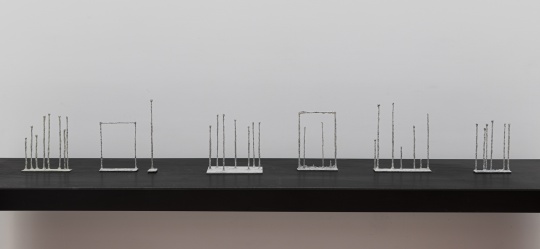

画了快50年,还在画。“观·觉:抽象作品1974-2020”展出了克里斯多夫·勒·布伦跨越50年的绘画以及雕塑作品,此次展览是艺术家在亚洲的首次美术馆个展,展览涵盖了从上世纪70年代的早期创作到2020年的最新作品,其中多件为首次展出。

作为 “50后”英国艺术家,克里斯多夫·勒·布伦是夹在大卫·霍克尼与YBAs(Young British Artists 英国青年艺术家团体,包含达明·赫斯特、翠西·艾敏、莎拉·卢卡斯等)中间的一代。在接受了正统的艺术教育之后,勒·布伦70年代离开校园,彼时波普艺术、观念艺术、极简主义、新表现主义等十分风靡,但似乎没有一个是属于勒·布伦的。

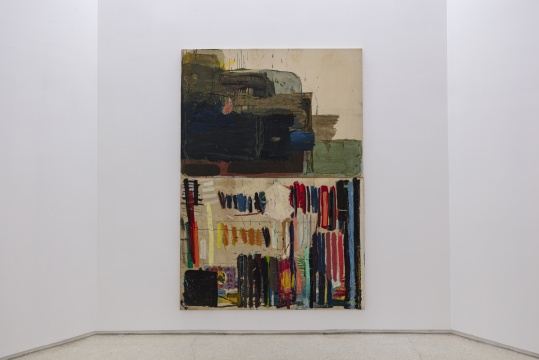

从上世纪八十年代的具象绘画逐渐转至完全的抽象,勒·布伦认为绘画是空间性的,能够给予人想象的自由,仅仅用具象与抽象界定显得有些苍白无力。

和很多艺术家一样,勒·布伦喜欢音乐,因为音乐本身就是一种抽象艺术,包含时间与空间。在他的绘画中我们不难发现一种音乐般的节奏感、高低轻重急缓……“颜色是琴键,眼睛是和弦,灵魂是琴弦交错的钢琴。画家是奏响音乐的双手,越过一个又一个琴键,拨动灵魂的共振。”(康定斯基)

在媒介愈发多元的近半个世纪里,有人说“绘画已死”,像勒·布伦这样从事“严肃绘画”的艺术家日趋减少,像他一样认为“创造美是艺术家工作的一部分”的艺术家则更少。

2020年,勒·布伦创作了多件大尺幅的双联画,色彩对比强烈,仿佛世界的明暗面。

也许你无法从勒·布伦的画中找到过多形而上的观念或者与当下社会的过多关联,但观看这些作品无疑是一次丰富而精彩视觉体验。“绘画是一种思考的方式…它应拒绝成为一种工具,一种用以传递全世界都认为有价值的信息的工具”,勒·布伦在与著名艺术史学家芭芭拉·罗斯(Barbara Rose)的一次对谈中说。

詹姆斯·李·拜尔斯:“他的整个人生就是一场表演”

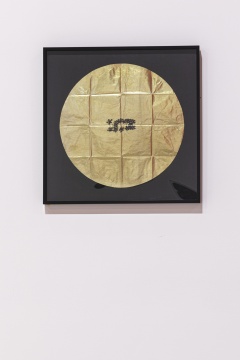

一身金色唐装、缎面高顶礼帽、黑色纱巾蒙眼,这是美国观念艺术家詹姆斯·李·拜尔斯(James Lee Byars 1932-1997)出现在展览海报上的形象。如果确实如心理学家詹妮弗·鲍姆加特纳所说的“You are what you wear(你穿什么就是什么)”, 那么拜尔斯的特质或许与这些关键词相连:东方灵感、精致、极为神秘。

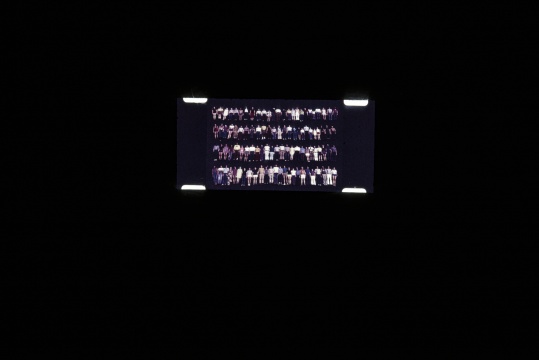

在红砖美术馆的展厅中,身穿黑色长袍的表演者在近2米高的黑色锥形台上相对而坐、以亮粉色帽相连,还有十个帽子的亮粉色织物串联着十位身着黑衣的表演者在美术馆的各处穿梭,像某种神秘的宗教仪式。这是拜尔斯行为艺术作品的表演现场。

事实证明,拜尔斯的作品的确神秘而不可解。哲学的教育背景、旅居日本10年的经历、穿梭于欧洲与美国之间游牧式的生活,都让这位生发于70年代后极简主义传统,以行为、雕塑、装置为人所知的艺术家显得与众不同,难以归类。

可悲的是,詹姆斯·李·拜尔斯一直被忽视,特别是在美国”,这是2014年 MoMA SP1 为拜尔斯举办大型回顾展览时,安尼施·卡普尔写下的一句话。“可能因为他的作品让人无法理解,你以为你看到的并非你看到的”。

有的艺术家为世界提供答案,有的艺术家则向世界提出问题,拜尔斯属于后者。

“这件作品是什么意思?”,无论如何费力地寻找这个问题的答案,结果都将是徒劳的。

早在1969年,拜尔斯就在比利时的电视台中直播了一次传奇性的行为艺术表演《世界问题的中心》,“您能向我们提出一个与您自身知识系统发展有关的问题吗?”艺术家向其他艺术家、科学哲学家提问,用问题引向问题,而非用问题引向答案,这是拜尔斯的哲学和思考方式。

“艺术家通常只有在工作室里才是艺术家,出了工作室,他们就和其他人一样了。但詹姆斯·李则不同。我从没见过他休闲随意地地去喝酒,他有着自己独特的穿衣方式。他的整个人生就是一场表演”,安尼施·卡普尔这样回忆拜尔斯。

“他的整个人生就是一场表演”,这可能是对一个艺术家的最高评价。

微信号:hiartmimi

(可享会员福利)

微信号:hiartmimi

(可享会员福利)