存在的形式,可见的“盲区”

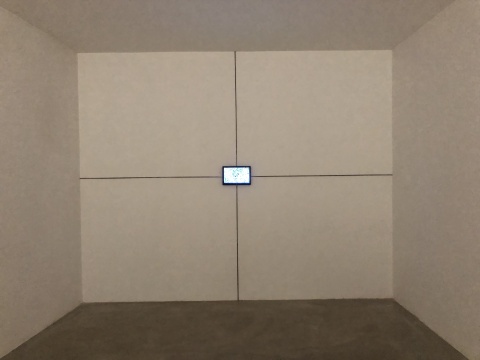

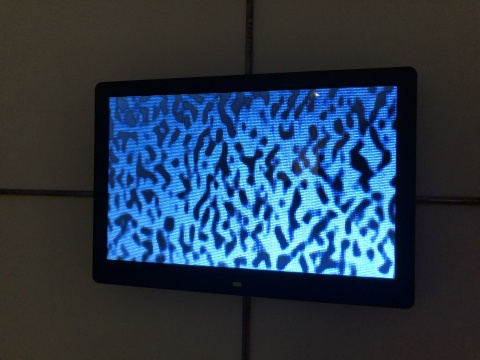

视频作品《盲点》

盲区,意为一块被它物遮蔽而不可见的部分。而在指纹画廊,杨光南却制造了一个可视化的“盲区”。但这个盲区也并非显而易见,她将“盲区”的灵魂《盲点》隐藏在二楼深处。屏幕置于墙面的正中央,失去信号的监控摄像机碎片组合成一个流动的抽象画面,沿着十字形钢筋,扩散开去……

于是有了画廊一楼那些不规则钢架和水泥填充的“躁点”,它们之间的关系被看似有关联,实则无联系的线条牵引,当观者的视线落在拐角的圆形物体上时,疑问也随之产生,这恰恰是杨光南设置的“症结”所在。

乍看之下,钢筋、水泥等工业化材料构成了冷酷的展览气质。但两件动力装置《霾》和《动作No.2》却是借机器的自身逻辑来投射现实问题。杨光南将《霾》设计成一个拟人化的机器,它的核心是透明的封闭区域。观众可以看到荒诞的一幕:清洁刷在动力驱动下不停地清扫着艺术家从工作室收集来的雾霾颗粒,它试图自我清洁,却永远也无法清除干净。《动作No.2》则更加直接,右侧静止的铁丝被左侧不断循环转动的铁丝干扰,弹起。动作效应被晾在右侧的白衬衫放大,形成一场控制与被控制的对话。

装置作品《霾》

装置作品《动作No.2》

展览的另一个系列是“冷膨胀”,源于杨光南今年3月在西安南山社的同名项目。她将不同触觉和视觉效果的材料,如铁、金属碎屑、树脂、混凝土、建筑废料等混合在一起。白色水泥里有了大理石般的质感,而那些分布其中的碎屑则变得闪闪发光,它们仿佛又找到了自己的位置。形式上的重叠,是权力上的再分配。

“冷膨胀”系列作品

杨光南倾心于那些有强度的材料,“权力”“欲望”“干预”“悖论”等是她不断提及的词语,却也是其他女性艺术家甚少提及的抽象语汇。表面看,女性的感性和柔情似乎都在她的作品中消解,取而代之的是秩序感和空间感。但深入其里,却会发现她以敏锐的触角赋予材料新的温度,对我们的现实处境保持着自省和关照。

微信号:hiartmimi

(可享会员福利)

微信号:hiartmimi

(可享会员福利)