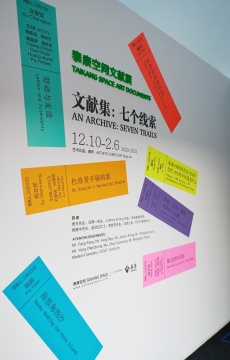

泰康空间“文献年”的收官之作,“七个线索”呈现七种打开文献的方式

1. 从科尼岛到北京(策展人:戴西云)

纽约科尼岛与中国北京——两个大都市,都有着对抗时间与腐朽的雄心,它们以建筑为实验对象,在五十年短暂的时间切片中,将两种对立的意识形态孕育为“向上”与“水平”的两种扩张方向,前者被视为曼哈顿都市主义的胚胎,后者则是新型国家的社会主义民族风格的试验田。

在这一单元中,策展人戴西云将大都市建筑的两种探索方式并置,文献照片中的建筑因为历史的选择出现,又因为历史的选择而消失。大都市的进程能逗被未被采纳的建筑与规划所作证?从科尼岛到北京,是一条回溯构想的路径,指向的是两种都市主义交错后的当下。

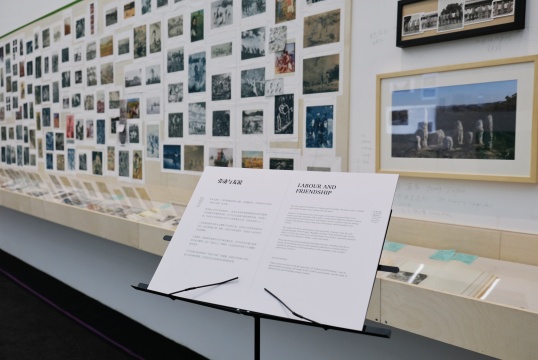

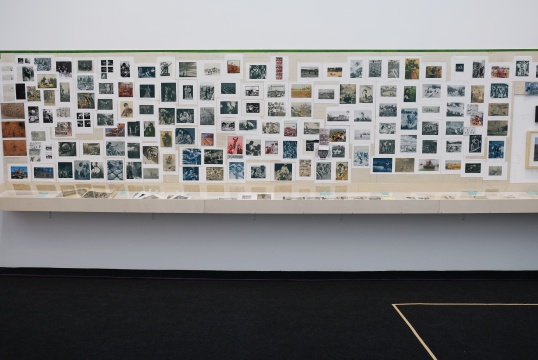

2. 劳动与友谊(策展人:许崇宝)

工农形象是新中国美术与摄影中劳动的主体,当抽象的友谊在劳动中被具象化,情感的溢出在真实性与表演性之间游走。

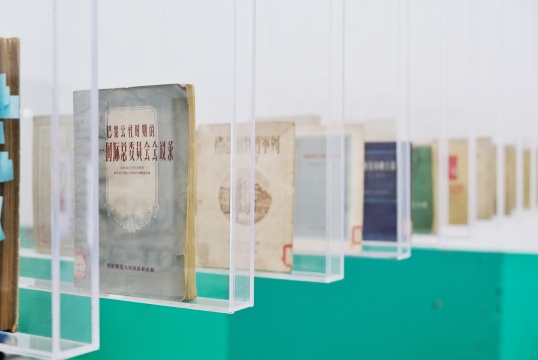

3. 未来=90%的历史+5%的当代+5%的不知道是什么(策展人:唐昕)

悬挂在展厅正中的一排旧书和两个手机播放的时下热门视频,或许呼应了概念“90%的历史+5%的当代”的比例。策展人唐昕认为:换用大理石的角度看人类发展的洪流,或许发现今天所谓进步的真相,可能只是在不断地在重复前人经验中演绎出的另一种版本而已。艺术正是这种版本的映射。

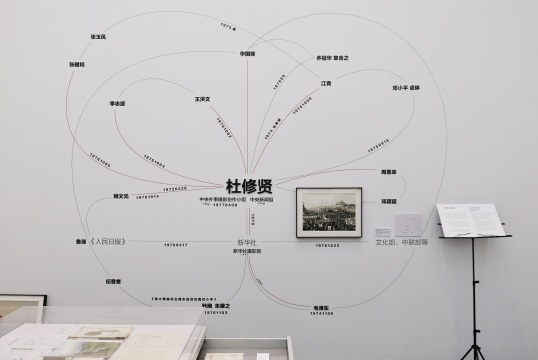

4. 杜修贤手稿档案(策展人:苏文祥)

摄影师杜修贤是著名的红色摄影师,因其在上世纪六七十年代拍摄的大量领导人的照片而广为人知。此次展出的积分手稿档案包含部分信件,涉及了众多人名,将这些人命与事件勾连起来,隐约可现一个以杜修贤的摄影活动为中心的关系网络,在这个网络中,顶层摄影图像生产,管理的秩序与张力,以及因抵近政治中心感知到的权利律动,都得益在这些尘封已久被归于历史的文献中再度显影。

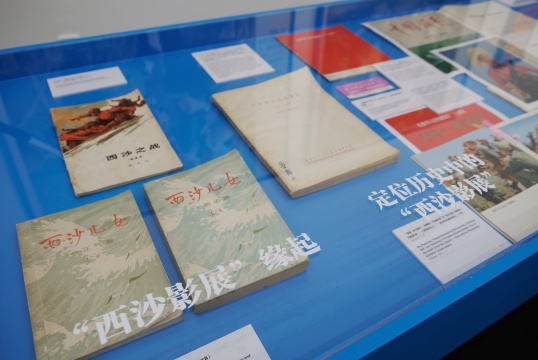

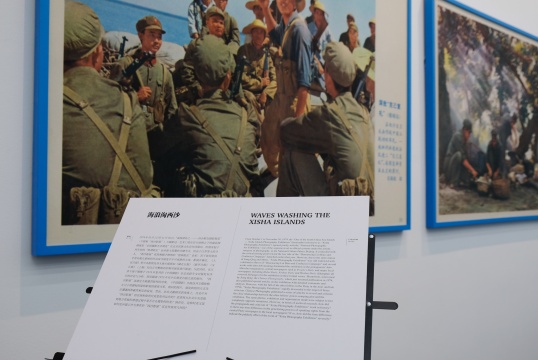

5. 海浪淘西沙(策展人:胡昊)

1974年10月,由江青主导的“西沙群岛摄影展览”受到各大报纸的高规格报道,带有江青个人鲜明主张的基座色彩的照片成为展览的主角。然而随着1970年代后期文革结束,江青倒台,“西沙影展”迅速沦为被批判的对象,《中国摄影》接连发文揭露极左分子的篡权阴谋与影展的紧密关联。同样的照片在不同时期有着截然不同的地位和叙说,话语的权利如何通过图像彰显?从中央到地方的信息传达是否存在微妙的时差?这是此单元着重探讨的问题。

6. 检索·复拍·翻译:电影作为文献(策展人:刘倩兮)

1935年上映的《都市风光》是中国第一部音乐喜剧片,本单元将该电影拆分成诸多片段,将线性叙事的逻辑转换成平行展开、互为呼应关系的影像逻辑。在《上海电影地理》中,艺术家石青重放了20年代以来不断被写入电影中的上海城市空间,并对照原电影进行了重新的排演、书写与走访。同样以另一部老上海电影《十字街头》中的一句台词为灵感,艺术家李然在《别那么悲观,总归还有翻译可做》中运用讽刺漫画的手法表现了小知识分子群体的复杂性。

7. 被 支持的革新(策展人:缪子衿)

展览持续至2021年2月6日。

微信号:hiartmimi

(可享会员福利)

微信号:hiartmimi

(可享会员福利)