这座嘉陵江边的美术馆太凡尔赛了,“六个盒子”展览在此规划空间新概念

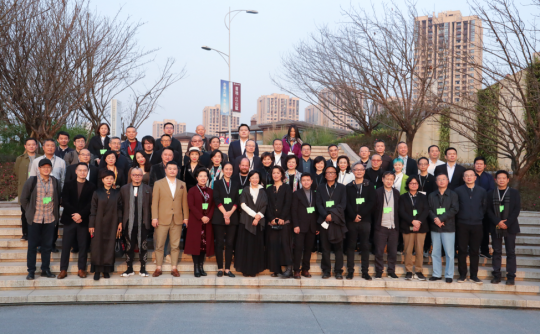

11月16日, “六个盒子”当代艺术展在重庆悦来美术馆开幕,六个盒子、六位艺术家、六种态度也是展览的主线路径。

展览由执行馆长俞可策展,他将二层规划为六个空间,平行展出6位来自不同领域的艺术家:范勃、姜杰、苏新平、奚建军、颜磊和郑达的专属最新创作。6位艺术家既是空间的领导者也是空间的设计师,他们共同探讨着艺术创作和美术馆空间面临的新问题: 即在今天的艺术、技术、科学的相互作用下,艺术家、观众和美术馆如何建立交流的语境去克服个人、文化与审美经验的限定,理解我们每个人语言、行为和意识的新状态。艺术家们都大胆并且非常快速的抓住这个时代的精神,创造往往和他们的全新态度有关。

悦来美术馆创建于2018年,是重庆悦来投资集团基于城市建设服务和文化理想而发起成立的非营利艺术机构。悦来美术馆坐落于嘉陵江边,利用“负建筑”概念,依山势坡度而建,将建筑与城市广场融为一体。致力于收藏、研究、展示并传播以高新科技、文化创新和多元媒介为主要表现形式的当代艺术,并着力探索艺术与科技、智能、互联网之间的互动关系,以此探寻未来艺术与城市文化的可能性。“在这里,悦来邀请艺术家一起,分享艺术带来的激情与创造力,并激发出我们关于生命的美妙体验。悦来美术馆将为艺术与公众持久的亲密关系搭建真实的文化桥梁,为重庆这座城市构筑一个充满文化动力和艺术创造力的平台。”执行馆长俞可如是说。

展览的主题“六个盒子”批判性的质询了当代艺术的“白盒子”式展览,特别是美术馆的精英化定义,反思那种诺大的展厅,严肃的灯光营造出来的距离感,展览希望以艺术发生的第一现场实践一次对现有美术馆空间概念的再认识。尤其到了当代艺术,各类看似荒诞不经、违背传统美学的作品陈列于展厅,并打上“勿碰”的标志的时候,非专业人士会更加觉得云里雾里,认为当代艺术拒人于千里之外。所以,美术馆、博物馆面临着传统的美学发声者角色已经无法准确覆盖现实中自身功能与类别的困境,而不得不重新塑造空间的文化价值。而在“六个盒子”当代艺术展上,策展人意在以不带偏见、非学院派的崭新观点,看待当代生活与当代景象,更意在重塑新的美术馆、艺术家、作品、观者的关系叙事,他希望着其中的关系迈罗更急亲密、恣意、生动而和谐。

“六个盒子”是由艺术家工作室转换而来的一种更为交互的空间状态,它将邀请观众以“参与者”的角色成为作品的一部分,与艺术家和美术馆一起完成艺术品的内容生产。展览是悦来美术馆持续关注的“科技与艺术”命题的再一次探索,在“形状各异”的空间秩序下实践美学风格的多维度对话。今天在“交互”“开放”和“参与”的大背景下,作为“文化生产者”和“语境提供者”的美术馆将用新的观点和态度去克服个人、文化和审美经验的限定,理解人们语言、行为和意识的新状态,延展出作品与公众的新关系。

所以,在六个被规划出来的空白空间中,作品激活了美术馆中的六个盒子空间。每位艺术家将在有限的“自由”下,以新的空间秩序讲述不同的作品故事。作为观者,我们不会觉得任何一位艺术家的创作是犹豫不定的,那样观看者就会觉得不知所云;同样观众也没有觉得拖泥带水、张皇失措,不直接表明目,因为没有人回掉头离开。在每一个盒子工作坊,观者都可以笃定的受到艺术家的灵气,与某种空中的隐约可听的声音对话。艺术欣赏不该只被当成一种令人愉悦的消遣。理解美或者理解观念和价值观,就是需要费点心思。正是一种强大的迷人的尝试,一幅画、一件雕塑带给人们的乐趣不只是其所激发的愉悦,也在于领会创作构成的新规律。

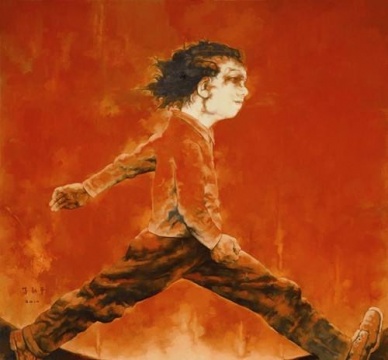

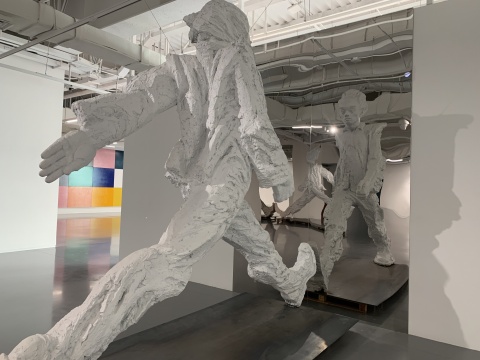

苏新平的1号盒子首先带我们进入了他的宇宙,空间的既定框架竟然成为他的艺术更具有生命力的因素。作品《行走的人》是4个由3米多高的正在行走的风尘仆仆的男子形象,这个形象出自艺术家在2010年创作的油画《奔波的人1号》。他坚定的看向前方,也向前迈着大步,艺术家看似给了这个形象一个坚定的目标,但每个进入盒子的人都可以准确的看到他正在朝着墙的方向走,模糊的镜面中就是巨人自己,无法通向的远方和流动的人流和现实。这是艺术家在隐喻理想失落的幻想以及断裂的现实。也许,镜子中的模糊虚晃的世界、以及那个看似目光灼灼的人就是在映射在迷雾中前行的人,四组雕塑构建的空间才不是什么高尚的艺术品,不是超越现实的浪漫想象,也不是虚构出来的人物故事,这就是赤裸裸的残酷人生。苏新平的作品不需要归入任何一种哲学体系来附加推理和诠释,因为观看比解释更接近于艺术。

接下来就是奚建军的橙色《通天塔》,在阳光下的光影非常吸睛。当今媒体的时代下,图像成为人类彼此联通的共通语言,于美术馆建筑之中的房子——《通天塔》一座超现实的镜像之城外,人们汇集观看、驻足沉思,在透明和交错的炫色中凝视自己和他人的身影。它是艺术家一个持续中的系列作品,以古老寓言重构的现实塑像,但同时又具有超现实的意味。巧妙地突出了“天意”与人在改造世界时的不可调和性,歌颂人类的新生活的代价,同时暗示充满着悲剧的代价。本次展出作品是艺术家根据悦来美术馆流线性的建筑形态、魔幻的重庆城市特征,而特别创作的一座流光溢彩的当代巴别塔。

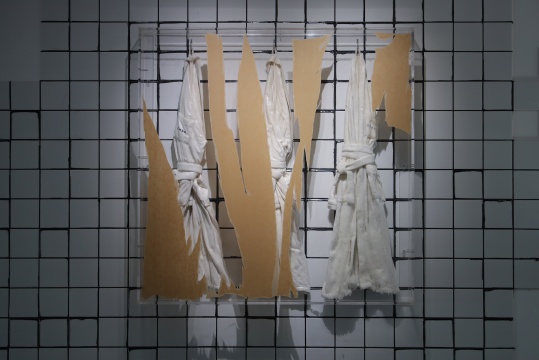

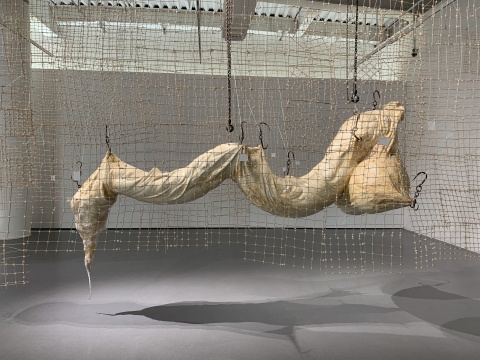

走内进便是姜杰打造的4号盒子,宁静内敛又暗流涌动是这个盒子带来的第一感受。《小于一吨半》使用多种材料,通过混合、浸润、缠绕等方法塑造出类肌体的肌理和质。一种无法判断的扭曲的不明确软体/脏器安静的悬置,洋溢着一层又一层从现实表象游离出来的虚拟和仿真。《jinxishihenian》是姜杰利用悦来美术馆周边的竹子进行的现场创作。红色的竹子犹如人的血脉,插在工业质感的白色瓷砖上,向上延伸至天花板。但又被这巨大的墙面施加了向下的压力。搁置于瓷砖上的镜子,映射出红色的竹子,充满了镜花水月的虚幻质感。“jinxishihenian”取自苏轼的名篇“水调歌头”中“今夕是何年”,这个设问正好契合了2020年较为魔幻的现实感受。

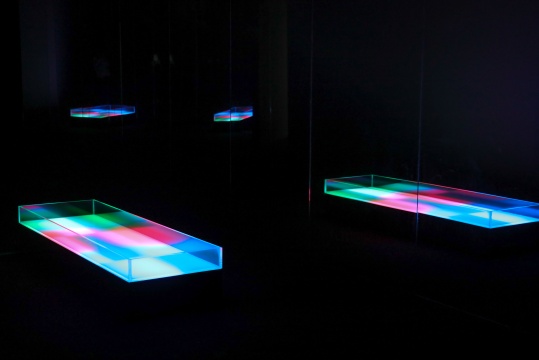

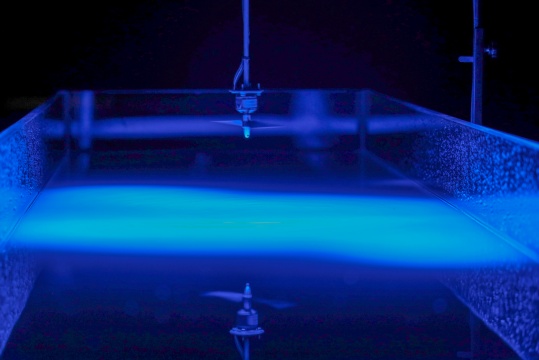

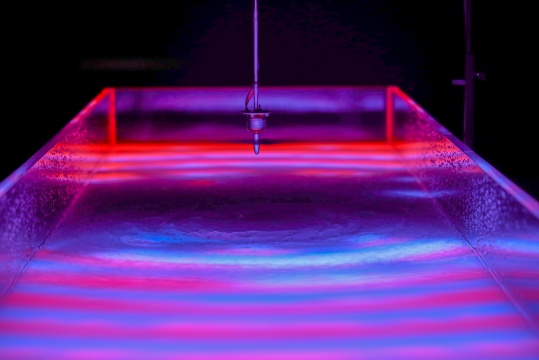

郑达是持续游走于高精科技和人文艺术感知的艺术家,艺术工作聚焦于艺术与科学的跨媒体互动艺术,其创作轨迹焦距在现实与虚拟世界交错点的探索和实践,他为悦来美术馆带来了暗室空间,作品《DATA POOL》其中发出梦幻而变幻多端的诡谲光线,吸引观者驻足了解这个有水、有光、有声的平行世界。《Data pool》是一个借由自然元素风、水和光而构成独立交互系统的跨媒介艺术装置。螺旋桨悬吊于中间盛水箱体的上方,由 LED 灯带组成的灯光面板隐藏于每个盛水箱体的底部。将透明水的介质变成了数据化的“界面”,风的参数经过计算机解析并转译成视觉的光与听觉的声音两种元素,作为接收者的水实时反馈来自风扇和光的“信息”形成不同的视觉效果。在水池中数据以自然的状态被展现。他巧妙的将我们不可见的大数据落地,使其可见。艺术家介绍是说:“我觉得他很新媒体,因为他对人的视觉感官是一种增强的效果,对空间的理解,其实是一个系统。”

走出这个黑暗的密室,你会突然进入另个小宇宙,所见之物皆是白色,仿佛使用photoshop中的充填工具,一下子你熟悉的生活之物被白色覆盖,抽干了时间,观众进入了图像的真空地带,来到范勃的《同温层》。这个盒子不但是白色的,常见的家居之物也半隐半现,被放大、被交错列阵,不是那么清晰可辨。当“渺小”的观众穿梭在这纯白色的貌似考掘遗址的现场时,视觉上的陌生化和虚境感将形成与以往日常生活经验不同的某种“例外状态”,而奇观化的景象和超动态的时空关系则投射出人们心理的畸变。同温层效应就是一种社会的某种一种看似稳定,实则封闭而不断重复的语境。范勃说,“对艺术家而言,不同的空间体验意味着必须实践的另一次穿越,这不但会修正你对事物的认识,还会使你再一次重新面对自己。”

这六位艺术家都忙于“存在”和“感受”, 忙着成长和在艺术上表现自己,在属于自己的盒子中,游刃有余,我们得以见的完全不同的感受力、创造力和想象力,任何媒介都行得通,他们可能不是要创造艺术,而是要进入那种美好的状态;他们可能根本无暇担心结果,结果会顺其自然地出现。创作的目的是尽情生活、自我实现,这就是创作给人的最大快乐,这样的状态下,艺术就会应运而生,作品与空间、艺术家与观众得以在这里行程更自洽舒适的场域,原本严肃的空白美术馆便充满温度与能量。我们看到,范勃构建的“有限”的同时也是一个集合多种感知体验的“无边”剧场,看到了奚建军对与西方式的乌托邦理想的拷问并且他将这个乌托邦在美术馆重生,变得流光溢彩;我们看到姜杰对生命的脆弱性和易逝性并同时富有生命力的浪漫主义表达;我们看到苏新平的巨大行人所映射的在社会转型期中,小人物的的存在痕迹和、内心、情感层面上的境遇;看到了颜磊对于艺术体制的警觉以及社会洪流的思考;看到了郑达对于数字化时代不可见物的迷恋与巧妙转换。

“六个盒子”邀请每一位观众以“参与者”的角色与艺术家、美术馆一起完成艺术品的内容生产,克服模创作限制,延展出作品与公众的不同关系,形成空间与艺术之间有关“生产力”的长久讨论。展览将持续到2021年2月16日。

微信号:hiartmimi

(可享会员福利)

微信号:hiartmimi

(可享会员福利)