在Tong Gallery+Projects 看刘夏和许良笔下的光影与像素

继2015年的个展“Holy Painting”之后,Tong Gallery+Projects于11月15日第二次举办了艺术家刘夏的个展“半影期”。

刘夏“半影期”展览现场

此次刘夏作品中的动态的走向更加明显,他进一步把线条具体化。从身着运动服的少年,到赤膊的厨子,到裸体的拳击手,每幅画都不是静止的画面,抑或蓄势待发、抑或正在进行。某些画面中看出一丝培根的韵味,上前问过之后果然刘夏最喜欢的艺术家正是培根。“运用古典绘画的元素,在画面中需要一个线条的时候我就顺势画一个动作,或者一条衣褶”,刘夏这么解释到。

刘夏“半影期”展览现场

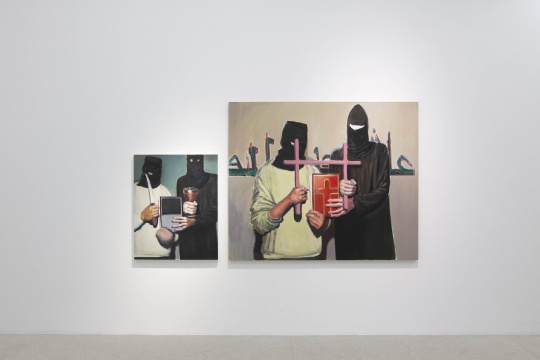

内侧的展厅中几件大尺幅的油画看上去是扑面而来的宗教意味,但刘夏只是将宗教作为一个戏谑的元素运用在画面之中。看似教皇的背影,实际是刘夏在探讨将一个背影居中放置在画面后与不稳定的X所形成的构图上的张力。以此类推,另一张三个蒙面男勾肩搭背的正面肖像则是三个并非规整的十字在三角的稳定构图中所形成的黑洞一样的引力。

刘夏“半影期”展览现场

另一组系列也许能更好得传达这种构图中的玩味之感。一黑一白的蒙面男子手持圣经与连体的十字架,平行的构图与背后墙上有着同样走势的阿拉伯文字相得益彰。在位于左边的小尺幅作品中,刘夏将十字架与圣经换成了匕首、不知名书籍和红酒,除了拆解了前作中稳定的十字构图之外,背景的截取也小了一圈。两位蒙面男子占据了整幅画面,不证自明的压迫感在对比下进一步放大。

许良“所见即所得”展览现场

二楼展厅同期展出的是艺术家许良的“所见即所得”,呈现了许良数件纸上铅笔及油画作品。生于湖南的许良在北京求学时因为不习惯干燥的天气,而对大海充满向往。在描绘夜晚的大海时,许良习惯性地预先调好颜色,照着预设的方向添加像素一样一步步丰富画面。深褐与墨绿在未完成的画笔上很难分辨,直到画面完成后在深色大海的背景下才能对比出不同。他一度怀疑自己这种方法的不灵活性,在后来查阅资料时才发现这种预调颜色的方法是古典油画一直沿用的技术。

许良《水012》45x135cm 布面油画 2016

许良《11:05pm》 70×140cm 纸上铅笔 2018

就好像他在创作纸上铅笔作品之前会将铅笔从5H到8B一字排开,与油画创作相反的是,铅笔的排线在画作完成之后反而融合地难以分辨。

许良《Still Life Ⅱ》纸上铅笔 70×140cm 2017

许良《蓝海水》布面油画 40×40cm 2018

用不同的媒介创作同样波光粼粼的海面,在许良看来就好像两种不同的视角。但他逐渐地开始抛弃细枝末节,放弃了对于波浪和光点的描绘,用大面积渐变的色块代替,走向心中的“所见即所得”。

据悉,两展均将展至12月23日。

微信号:hiartmimi

(可享会员福利)

微信号:hiartmimi

(可享会员福利)