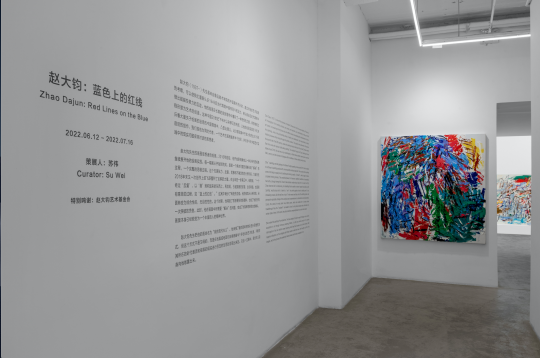

艺术怎么可能会枯萎呢?赵大钧个展“蓝色上的红线”在CLC画廊开幕

经历了岁月沧桑和长时期的搁笔,赵大钧先生的艺术生命由2008年的一幅《神山》重新开启。极为概括、直线的造型,厚重颜料的刮痕,压得很低的灰色调,他的作品已经开始脱离写实,体现出某种对精神性的向往和渴求。经过 “神山”阶段,赵大钧做出一个重大决定“我决心不画任何命题的东西、情节的东西、主题的东西”。他从具体的事物中撤离,又一再退远。单纯地用线条、色彩、涂抹的力度、层次来构建画面,用刮刀从下向上地将颜料涂抹到画布上,用情感的波动让颜料顺势而为,斜飞、逆行。

最新的展览展出了赵大钧先生近两年的创作,展览题目源于在2018年的一条笔记中,赵先生提到:“一个经过‘反复’,以‘画’堆积起来的东西上,再发现,引起描画的欲望,生机再起。也是很有意思的过程,如‘蓝上的红线’。” ,这个时期开始,先生在面对空白的画布时,“先是用炭笔描画出韵律与动势,后来他几乎不调色,让色彩在画布上的交叠中直接“破开”,笔触形态短促、清晰而具有说服”。涌动着一位84岁老人的遒劲与精神,笔笔都是能量,没有一丝犹豫不决。

“颜色如一堆土、石、木、水的东西,妙在它什么也不是。但同时有潜在地希望着人的参予,生命的参于。”就这样,先生的生命融进了油彩,成为共生的存在,它们开始会呼吸,会变化,他们涌动起形色结构之外的韵味与感觉,一切都有了可能性。从画面中,我们也看到先生更加追求整体,而那整体不是一蹴而就的,“而是被不断破坏又再生,消失又重现,更迭之后在一个较长的过程里生成出来的。”他正在解决的问题包括:如何让自由的颜色与线条形成更和谐的关系?如何用颜色涂抹的顺序与方式构建层次?如果不用立体主义的论调,不用结构线做主题框架,而建立空间?怎样以书写性为基础创造画面?如何无论何时站在画布面前都仍旧感到激动。

面对着展览中的一幅幅气韵生动的绘画,我们想象着一位耄耋老人站在巨大的画布面前屏息凝神,转换呼吸,将对生命与时间的感受吐纳于画布,“在画面前走动、涂改,跟随情感的跌荡,精神的落下、升起绘画,时而自我消失,时而自我无限。”画面太大,描绘时看不到整体,想象着当先生一旦退一步而观全画时,那种突然会充满生机,蕴藏无限,那种突然的豁然开朗,熠熠生辉。这样一位好静而不染尘埃的艺术家,84岁了仍精神不减,神气仍在,人仍在。艺术在他这里也不会穷尽,艺术怎么可能会凋谢呢?最终画面会成为和时间一样绵长的东西。这些是仅仅可以从画面的结果中读到的,但已经足够令人感动。

先生曾说过在面对空白画布的力不从心,他说实在想找回二十四岁的时光,“那时从来不知道自己要画什么,有的只是一直追逐着始终闪现在面前的某个画面,总想追上它,可它总是跑在前面。”他怀念奔跑而且也正在奔跑,先生似乎一直都拥有可以追赶的东西,没有什么会阻挡他的手脚。

不争不议,一个老头在画自己的画,这样的世界,真好。

微信号:hiartmimi

(可享会员福利)

微信号:hiartmimi

(可享会员福利)