90后馆长的时髦艺术品位,X Museum 馆藏展“瞬息时代的诗歌”开幕

在结束了历时四个月三年展X美术馆三年展“终端>_How Do We Begin?”之后,12月6日,X 美术馆迎来了它的第二个展览“瞬息时代的诗歌”馆藏展。展览由首席策展人吴冬雪策划,从馆藏中精选了15位年轻艺术家的作品,探讨关于现代声音分析、神秘情景以及晚期资本主义催生下产生的表演性自我的主题。精选的15位国际艺术家的馆藏作品也从侧面印证着这家年轻美术馆的国际视野和先锋品味。

这个有着年轻品味的美术馆在开馆展就展现了完全国际化的艺术品位和时髦判断力,首展览呈现的33位艺术家均为80后,最后获得大奖的刘昕的作品《Living Distance 脱离》,更是巧妙地运用科技,探讨着人类与各个媒介的联系,她关注于媒介本身,以及人类如何与技术和媒介建立联系。这次的馆藏展,15件作品串联成的路线,其中包括3件今年的新收藏,可以看出创始人黄勖夫Michael Xufu Huang及Theresa Tse的收藏趣味,作品中注重科技手段以及跨行业的合作,注重艺术品形式的实验性,偏爱作品中隐喻的社会性、政治性,喜欢艺术语言轻松或者带有黑色幽默的作品,对于在国际性展览中亮相和背书的作品更是格外关注。

展览的名字“瞬息时代的诗歌”源自一部艺术史书籍《机械复制时代的艺术品》,反观现在这样一个碎片化信息更迭速度超乎想象的时期,我们的艺术品收藏意在抵抗这种信息的过量与短暂,反倒用信息的方式尽量记录每一次艺术上的碰撞,为每一件藏品尽可能多的在云端保留信息和影像,将概念、想法、反映和迷思以实物或数字副本的形式囊括其中,并以此作为抵御时间涌动的方式。这正是属于“瞬息时代的诗歌”。

与之相对的是来自尼奥·马特洛迦的大尺幅绘画作品,和声音装置一样,有着明显的社会性,对于殖民问题,身份问题的重提。角落中的白色波浪形皮靴雕塑,是艺术家安西娅·汉密尔顿的作品,作品幽默地将女性地私密无间变化后形成一种超现实的氛围。长靴也是她的常见主题,意在探讨当下广泛针对女性的消费主义。这个靴子不仅仅是一种文化符号,更是一幅肖像,一个文化符号,这里充满着恋物癖和欲望投射。

接下来是被宗教性和仪式感强烈的光照射的模拟生物骨骼结构,来自艺术家玛格丽特·休谟的作品《废料 I-4(变异成工业废物的呼吸道)》。艺术家擅长各种跨界,与古生物学、人类学和考古弥合,幻想濒临灭绝的军舰鸟的呼吸道系统,原本的生命痕迹丝毫不在,最后展现出脱离肉体的饮料器具般的工业废料。这种哀伤的氛围意在提醒观众对生物的保护,以及引发观者幻想灭绝后某些生物存在的形式。

接下来的作品是威尼斯双年展后首次展出的艺术家杰西·达林的作品《致辞者进行曲》,作品巧妙地涉及了一个相对宏观的议题,质询资本主义的精英教育模式,思考一种“表演性”自我,当教育中的环节以及结果可以被预设或者计划,那么这种课被操纵的教育意义何在,这是典型的后资本主义式反思。

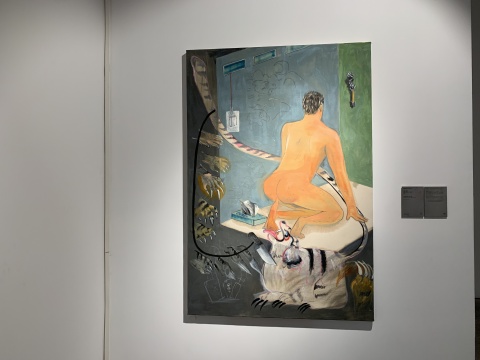

路过詹姆斯·特瑞尔的光栅作品后进入第四个空间,这里的架上绘画更多,也带有更多的叙事性。从中可以看出创始人对于架上作品的喜好。这里有路易莎·加利亚尔迪的《热情》,有龚剑的《缪斯No.3》,有索菲·冯·海勒曼的《仙子之物》。作品中有具体社会性时间的搬运,有游离于抽象和具象绘画的人物,分不清梦境和现实的作品,都充分调动观者的感官,并且逐渐看到了属于一个美术馆的品味与调性。

正像是谈到创立美术馆的契机、X美术馆的不同之处时创始人Michael黄勖夫表示的:“每个美术馆都需要具备很强的个性,但很多中国的美术馆缺乏这一个性,他们并没有在某个领域中做到最好,目前中国正缺乏这样的美术馆,尤其是这样能产生新的想法为其助力的美术馆,一个城市需要有一个能为年轻人发声的地方。” X Museum 正是可以为年轻艺术家提供更多可能性的地方,艺术的边界必定在这里被一次一次打破。

微信号:hiartmimi

(可享会员福利)

微信号:hiartmimi

(可享会员福利)