每一个新媒体艺术家都爱读科幻小说,魔金石首次呈现科技艺术群展

“我认为我的每一句话(我的每一个手势)将永远保存在他毫发不爽的记忆里;我不敢做无用的手势。”

——博尔赫斯《博闻强记的富内斯》(1942)

在博尔赫斯1942年的小说里,有一位记忆拔群的富内斯。富内斯每天能列出七万条回忆加以编号,却不能分类一只正面的狗和侧面的狗:他的世界有无尽的細节却不见意义,也让面对他的人不敢做无用举动。

今天回看这篇小说,富内斯简直是20世纪缺乏演算智能的电脑,就像艾尔·高尔(Al Gore)在1998年发布的“数码地球“(Digital Earth)计划,理由亦是海量的信息在数据库中荒废:人们需要一颗可见的虚拟地球以便步向未来,因为“绝大多数的图像都未在人脑中触发过一个神经元”。时至今日,新的技术开始代理人的部分感官,人工智能比起人类更认识人类,当昔日的记录者变成现实的指导者,面对新旧两版的富内斯,不敢妄动与被建议的行动之间似乎没有太多区别。

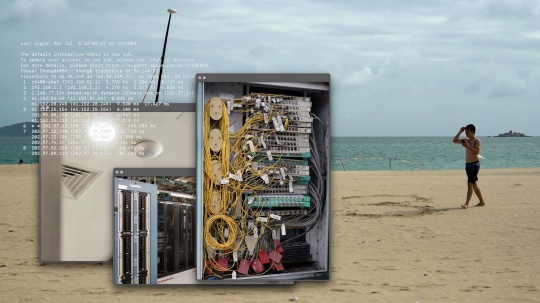

魔金石春季群展“边界行走指南”展览现场

这个展览是对技术图像的再访,一次图像与脑神经之间的行走。如果我们对技术代理的现状存疑,也许是今天触发我们神经元的图像,并不真的比1998年多。为此,若我们重回千禧年的技术乐观主义,会发现“数码地球”这类的模型计划,其实无法凭着解放资料库就完成它的许诺:那些用以预见危机、创造人类总体视野的模型,是卫星遥测和虚拟建模技术整合的产物。

魔金石春季群展“边界行走指南”展览现场

全知视角的图像只是未来的表皮,当我们凝视一颗漂浮在屏幕上的地球,现实和虚拟的边界正隐蔽的重组信息和我们的认知。

这是一次人类朝向虚拟世界迁移的过程,一次技术版本的物种演化。确切地说,是一次人造的异域成种实验。

魔金石春季群展“边界行走指南”展览现场

郭城1988年生于北京,现工作生活于上海。先后获得上海同济大学学士学位(2010)与英国皇家艺术学院硕士学位(2012)。郭城的作品常以雕塑/装置的形式呈现,他经常使用幽默又冷峻的形式语言,将宏大议题与看似随意的物品相连结,为想象和讨论提供了批判性的视角。但这次我他首次探索了影像。《网络游者》通过探索中国互联网关键节点与运行相关基础设施之间的联系,观察其边界如何被构建与感知。艺术家郭城利用网络诊断工具追踪特定网关节点的IP地址及其地理位置,并通过这种方式,勾勒了一幅中国互联网边界的代理地图。中国互联网关键节点的主要功能之一是管理互联网数据,这种数字现实形塑了某种新的现实。艺术家通过实地探访运行网络节点的基建位置,试图呈现背后的技术、文化和意识形态之间的纠缠。人们曾将互联网设想为一个不受国界限制的乌托邦式全民空间。而在现实中,艺术家以一个游者的身份,在网络与日常景观里“游览”这些难以捉摸的站点,使得网络与现实世界的地域性交织在一起。

郭城《网络游者》高清视频 9’32” 2021

刘广隶,1990年生于湖南冷水江市,现工作、生活于巴黎。毕业于Le Fresnoy法国国立当代艺术影像研究中心。他的创作关注“图像生产”及新媒体技术,涵盖绘画、影像艺术、3D动画和虚拟现实等领域,试图探索数字媒介如何影响我们的当代叙述和集体记忆的重建。他曾获得奥地利林茨电子艺术节大奖Golden Nica(电脑动画组)、卡塞尔纪录片影展最佳短片Golden Key等奖项。文明即大下水道。我们认为垃圾是商品的尸体,因为其丧失了功用性,我们却在电子游戏中大量精准地制造三维垃圾,只为了装饰虚拟的真实性。我们一边在城市模拟游戏中用居民的排泄物填满火山,再让其喷发淹没城市,我们一边在真实的垃圾山上以拾荒为生,每天收入几美元。我们一边将虚拟货币技术称作去中心化的记账方式,我们一边看到中心化的资本利用它让自己快速增值。

刘广隶 《非常、非常、非常地》2021 单通道彩色有声影像,网络视频片段,三维动画 12'12''

刘昕1991年生于新疆,是一位艺术家和工程师,作品形式包含表演,器械,装置,科学实验和学术论文。在她的实践里,体验亦实验 —— 在后形而上的世界里,测量个体,社会和技术之间的距离和张力。她最近的研究集中在:垂直空间,地外探索和宇宙代谢。

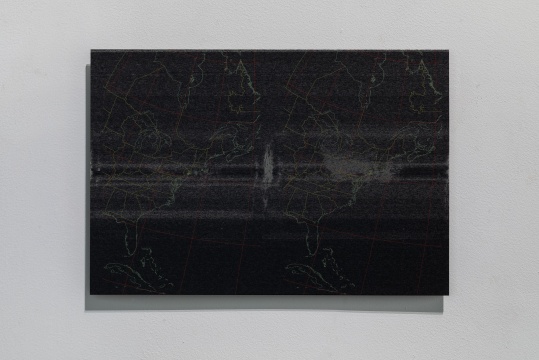

刘昕《地面站》 2020-2021 数字视频循环,UV打印,钢板

Tarak的创作聚焦在建筑与艺术领域中的形式、物件与系统的交汇关系。思考日常语境中被忽视的视觉文本,分析物体的编码形式如何建构我们的日常,借此预见一种新的当代形式并思考其对人类情感和智力的影响。他的作品横越了物的生态系统,是对日常环境的阅读-汲取-再造过程。通过对平凡之物进行形式解码,再根据类型学分类,将熟悉的形式转译成跨媒材的未来之物。他的创作同时具有分析和审美的成分,解构传统的观察方式并重构感知,试图跨越高级-低俗艺术、设计-非设计以及平庸-美的二元论。Tarak在柏林、北京和巴罗达学习和工作。受过专业建筑师培训, 获得法兰克福Städelschule艺术硕士学位,Tarak拥有十多年的国际建筑经验,并拥有自己的设计项目、出版物和其他物品设计。他关注形式、物体、美学和系统的本体论问题,并经常由他在建筑方面的工作中汲取灵感。

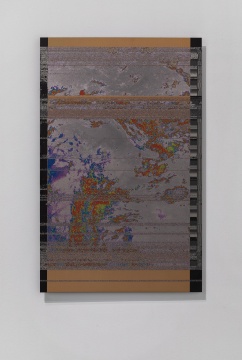

Tarak《开放性物体 (OEO) 》尺寸可变 艺术微喷,混合媒介雕塑,动画 2021

吴其育1986年生于台北,现工作生活于台北。他的作品基本关怀在于找寻如何在被技术-资本主义摧毁的废墟中重建人、事物、动物与世界连结的方式。其创作主要以动态影像为主,透过口述历史与传说的纪录进行文本的再制,在逝去的记忆中寻找当代叙事的语言型态,同时也进行装置、影像装置与表演等不同类型的合作计划。

吴其育《封闭世界设定集:在全球封锁下环岛》 2020-2021 随机组合播放 10'00''

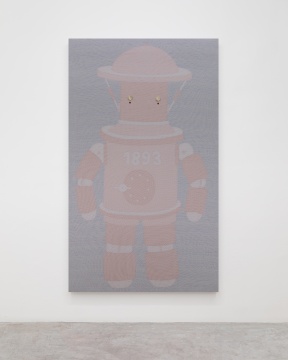

志韦1997年生于中国北京,现工作生活于上海。Ta于2019年毕业于牛津大学拉斯金艺术学院纯艺术系并获得一等荣誉学位。通过数字图像和非传统材料,志韦以个体经验和脱离脉络的参照,探讨图像制作、绘画行为和表层之间的相互依存关系,并触及物体与图像、藏匿与暴露、物质与幻象之间的界限,在形式和情感层面上探讨了表面性/肤浅性与真诚之间的张力。

志伟《贾克斯复制一号》200×120cm 提花布面丙烯、薄纱、扣子和线 2022

微信号:hiartmimi

(可享会员福利)

微信号:hiartmimi

(可享会员福利)