做国美的学生也太幸福了吧,跨媒体艺术节点亮宁波东钱湖

10月31日,万圣节,城市人乔装打扮好早早计划的装扮,毫无拘束地想扮演着想成为二次元人物,各路妖鬼蛇神在酒吧、城市角落出没,人们享受着可以抽离于日常琐碎的短暂时光,做个简单的快乐人。但这天,对于中国美术学院跨媒体艺术学院的同学老师来说,不仅仅是一个西方节日,更是是一年一度的重要日子,是展示他们现阶段艺术成果的盛会。

10月31日晚,“近未来:可能生活”跨媒体艺术节在宁波东钱湖畔的韩岭水街盛大启幕。主办方邀请了一批著名中外当代艺术家和年轻跨媒体艺术学子一起,主动向未来发出邀约,向不确定提出挑战。在本届艺术节由中国美术学院跨媒体艺术学院与华茂艺术教育博物馆、宁波韩岭古村商业管理有限公司联合举办。艺术节由中国美院院长高世名作为艺术总监,中国美术学院跨媒体艺术学院院长管怀宾作为学术支持,中国美术学院跨媒体艺术学院实验艺术系主任高世强作为策展人。跨媒体艺术学院携手多方力量,通过艺术创作、学术策划和展演项目与公众深度对话,为尚未到来却即将到来的“可能生活”注入积极活力,运用想象力、创造力和行动力,以前瞻的视野、以艺术的方法,探索“近未来”视域中人们的“可能生活”,100余件作品呈现在6大板块和两个展区。在历史悠久的古镇韩岭,艺术作品与富有烟火气的生活通过摩擦、冲击、碰撞,最终实质性地成为了生活的一部分。

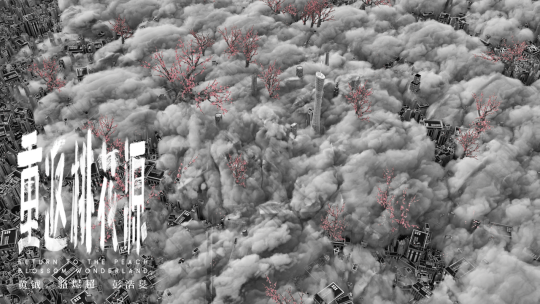

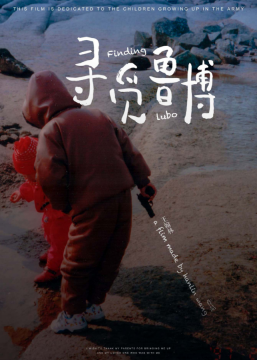

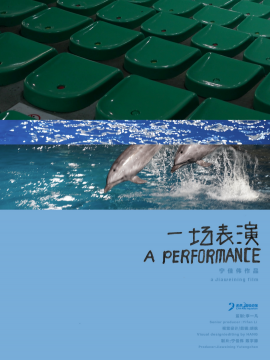

本届跨媒体艺术节,依然呈现学生们的独立感受和视角以及独特的语言方式,围绕“近未来”呈现“激荡内心”的多媒介装置、影像作品。本届艺术节由两个展区(韩岭展区、东钱湖教育论坛张永和建筑艺术展区)、六大展演版块(国际跨媒体艺术邀请展、国际青年影像作品展映、虫洞日志影像展、烟火行星装置作品展、意识圈开放媒体展及跨媒介巨构DISEGNO)和国际学术研讨会(11月1日在华茂艺术教育博物馆举行)组成。其中,国际跨媒体艺术邀请展版块有28位著名艺术家的29件作品参展,而国际青年影像作品展映全球遴选的30部短片已正式展播。

本届主题“近未来”以2020年的全球范围的动荡与改变作为底色。这一年,每个人都在经历个体与外部世界的交融和平衡,感知着身体与心灵的双重磨砺。这段特殊的体验在一定程度上更新着我们与世界、与人类命运共同体的关系。所以,跨媒体艺术节提出了问题,“不远的未来,我们可能面对怎样的生活?”对他们来说,“近未来”是可操作的对象,通过持续不断地创作和展示的努力,艺术家们相信不但可以参与到塑造未来的实践,并终将能够或多或少地按照我们的意愿和想象,影响即将到来的现实,从而塑造我们的“可能生活”。因此,“近未来”是一个积极的观念,同时是一个现实主义的概念。

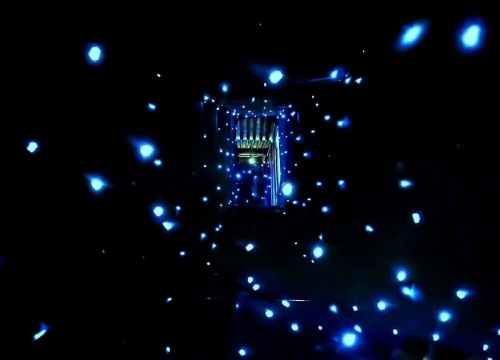

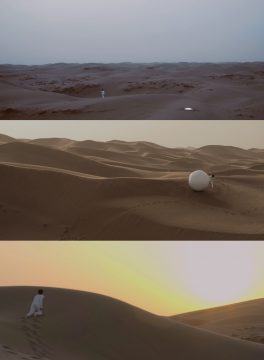

围绕“近未来——可能生活”呈现的六大艺术节板块,第一个就是影像展览“虫洞日志”,涵盖了40位实验艺术系的本科生、研究生和博士生的作品,在传统建筑群中构筑着一场波澜壮阔的星际之旅,观众藉此成为时空旅人,从黑洞到白洞,寻找并踏定未来历史坐标,体会着强烈的时空穿梭感。入口处是艺术家李心夷的《折叠磁物》,这件装置是一件“未来遗物”,同时拥有男性、女性特征的合成人体,结合了古典雕塑美学和对电子科技所控制的未来人体的创想。艺术家通过扫描自己的身体,用3D技术合成心的人体雕塑装置,将机械结构切入,形成光的扫描效果。作品反思科技对人类的异化,启发观者对科技的敬畏,利用多重感官探讨社会方式和生活空间的变化。而就读于媒体实验艺术系研究生的王晨以一种西西弗式的方法,用童话感和叙事性探讨人类与环境的关系。月球现正以每年3.8cm的速率远离地球,所以作者制造一个假月亮,将其运送至沙漠中心,这就是作品《溯上》,艺术家与 “月球”被放置在深邃的自然秩序之下,作品意在通过长久的凝视达到全神贯注,流露出或温情或衰败的诗意。

走出虫洞,进入韩岭水街,在某个灯火阑珊处,某个隐匿的巷子口,在白墙黑瓦石板旁,在小溪浣衣炊烟的环境中,会发现很多引人注目的装置作品,这是跨媒介艺术节的另一个板块,装置作品展“烟火行星”。 30多位艺术家用自己手的温度来参与“现在”,不断地靠近“未来”。手的温度则凝结在整个韩岭街道、河川、烟火中的每一件空间装置作品中。

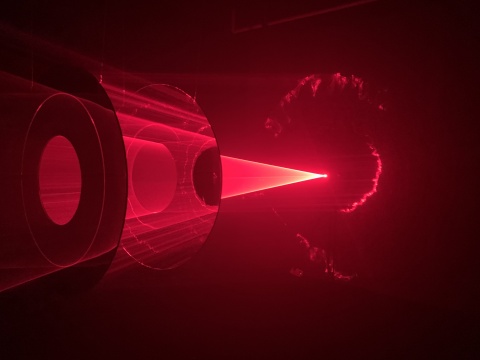

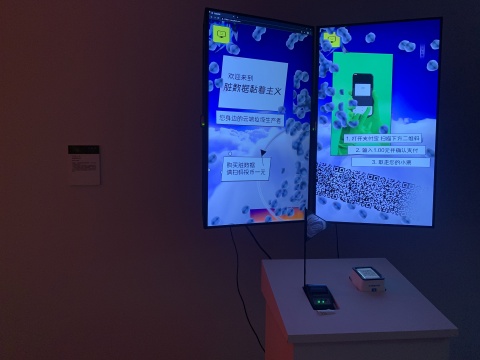

第三个模块“艺术圈”展场以一个巨大的意识圈雕塑为轴心,57位艺术家的38件作品依空间划分为“生态、灵光、刺点、嬉弄、对视、书写、吊诡、消解、谐振”等九大主题区块,环绕扩散并共构出庞大的意识网络。展览中有迥异多样的形式,如:表情识别、支付宝扫码、激光、AR 增强现实、VR虚拟现实、游戏、雕塑、思维导图、绘本文学、伪新闻、伪广告、实验电影等等,艺术家们积极讨论着意、天眼、脏数据、后真理、后人类、未来生物学、声音社交、虚拟化身、虚拟现实、未来书写、虚拟超文本、游戏理论、中国社交媒体赛博格、体外感知等议题。每个板块亦可视为游历或游戏的一个关卡,观者情绪随之起伏涌动,从平静到激昂最终重返安宁,隐约也对应着今年初遇大事件时的意识流变。

第四个板块“DISEGNO ——二十首情诗和一支绝望之歌”是位于韩岭中心的一个独立展区,这是牟森带领媒介展演系的20位学生创作的“剧场式展览”。展览用演出的方式做策展,通过20件作品向二十世纪的二十位艺术家致敬,呈现二十首情诗。而“一支绝望之歌”则通过一件作品致敬今年去世的贝尓纳·斯蒂格勒,并以此纪念整个二十世纪艺术史。“跨媒介巨构”强调多学科、跨媒介和超链接。通过不同具体媒介作品,构建大型混合媒介创作结构。

完全不同于传统的“白盒子“式的展览现场,整个现场就是一件完整而成熟的作品,所见之物均是艺术家们的巧思,呈现电影布景般的声光电效果,观者作为舞台剧演员,参与着和作品的交流,这样的展览是完全不同的体验。牟森选取Disegno作为展览的核心,这个词源于自吉奥尔格·瓦萨里的《名人传》,式文艺复兴时期的重要理念,“Disegno”意味着:观念和形式的统一,知识与经验的连接、整体和局部的适、创作与制作的融合、目的与手段的整体,以及身力和心力的和谐。在确立了致敬20位二十世纪艺术大师后,同学们进行自主创作,深入理解了艺术大师的生平作品以及整个二十世纪的渊源流变后,选取一点展开延伸,进行为期3个月的创作。

进门处这个被毁坏的车是装置作品《不要温和地走进那个良夜》就是在致敬杰克逊·波洛克。 1956年,在一场车祸中,44岁的波洛克走完了短暂的一生。林红柳将杜尚的小便池的3点置换到了一个巨大的梨上,作品《怒火之花》就以这样的方式散发浓浓的调侃意味,荒诞中流露着对那个光辉艺术史的缅怀,她说“用最体贴近生活的物品摆脱所谓的个性,让习惯了的事物,产生趣味”。《到灯塔去》致敬音乐家古斯塔夫·马勒,作品以马勒的第九交响曲为来源,结合灯光和布景,呈现肃穆的仪式感以及凝重的祭奠氛围。装置作品《当我天生的五官都能看见》选取了亚历山大·麦昆设计的女性束腰,作品将肋骨模型以悲壮的美感束缚在手术椅子上,艺术家李佳宁说“缺失的肋骨展现女性病态追求美丽的状态,金属紧身束腰及时铠甲也是那不行在解放天性前的某种自我约束” 。

中国美术学院前院长、中国文联副主席、省文联主席、中国美术学院学术委员会主任许江教授曾指出:跨媒体,就是要用跨越媒体来激活当代,是要打捞起所有的历史和当下的碎片切入当代的生活和生命体验,进行艺术的转型与变革,借助革命性的艺术精神,重构一种宏大关怀的文化意识、重建学院先锋。在11月1日的“近未来2020跨媒体艺术节研讨会”上,中国美院院长高世名也进一步明确了艺术节的教育意义,他指出,“当下艺术和教育的根本责任,就是大数据、人工智能时代人的保存与人的发展。为此,学院和教育者们需要构建一个多元化的思辨空间,重新思考艺术和教育、创造与传播、生产和消费、社会与自我之间的复杂关系,共同追问:面对技术-信息-资本-权力”网络所建立起的总体性全球治理,我们如何重塑艺术的创造与教育?面对这种全球治理所带来的新的生命政治,作为一种人学”的艺术/教育如何展开?

展期仅十天,未来已尽窥,艺术节将持续到11月10日。

微信号:hiartmimi

(可享会员福利)

微信号:hiartmimi

(可享会员福利)