北京民生带来常设展,中国当代艺术的“绵延”之路在这里被追溯

9月25日,由中国民生银行发起成立并捐助的文化公益机构——北京民生现代美术馆疫中新展“绵延:变动中的中国艺术”开幕。

策展团队由北京民生美术馆负责人李峰,中国美院跨媒体艺术学院研究员董冰峰,历史学博士,复旦大学哲学学院青年研究员,策展人鲁明军,艺术家与策展人秦思源以及清华大学人文学院教授汪民安组成。展览分为“时间\空间”、“生命\身体”、“日常生活”、“物质”、“表演”、“情感”六个板块,以常设展的方式贯穿美术馆全部展厅及公共空间。展览共展出91位中国艺术家的95组件作品,涵盖绘画、雕塑、装置、录像、动画等多种媒介形式。

在中国首次推出的当代艺术常设展在一定程度上提供一个可以参照性地观看当代艺术在中国的现实状态,但北京民生现代美术馆坦言,他们把自己定位于抛砖引玉者的角色,也无意书写中国当代美术史,意在建立的是一个可持续性的,永远未完待续的开放平台,打破时间和媒介,填补中国没有可以梳理自身当代艺术常设性展览的空白。此次常设展意在思考讨论,当中国当代艺术发展至今的时刻,我们在面对一个一个时段性的艺术时,能够提供一个怎样的新颖有趣的叙述方法。

“绵延(Duration)”这一概念来自法国哲学家柏格森——它意味着没有中断和永恒的持续。著名理论学者、策展人之一汪民安教授将它引入到当代艺术工作。

策展人们强调,展览不是美术史书写,不是总结和盖棺定论,不是历史标本的堆砌组合,而仅仅立足于当下的鲜活呈现、面向未来的展望。

展览将 1970 年代在中国兴起的前卫艺术看作是一个持续绵延的生命体:它内部有一种强烈、完全无法阻止的冲动,一直在变化,充满差异且从未中断。策展人将中国当代艺术的开端时刻向前推移到1973,1974年左右,关注了“星星”画家在1979年之前的艺术实践,发现其实所谓的当代性和抽象性在星星美展之前就已经开始了。“绵延”对中国当代艺术的梳理有别于一些硬性教条的艺术史时间点,这个展览意在呈现了历史的复杂性和模糊性。

策展人们也阐述了之所以是展览中呈现这91位艺术家名单的原因,“我们这次选择作品的标准,不是说他们就代表了中国当代艺术史。也没有说哪一件作品是最重要的,我们想要打破原有的等级制度,不断地进行解码和编码。” 很多重要艺术家、重要的作品因为多种原因没有出现在展览的第一次呈现之中,但他们也是策展人研究的对象,也是民生美术机构始终保持关注和敬重的对象,未来策展人们将根据“绵延”的理念将更多充满创造力与想象力的艺术家、艺术作品、艺术项目不断生长到大展中去。

所以,“绵延:变动中的中国艺术”不是一次固定而静止的展览,而是名单不断更替、作品不断更换,然而主脉和框架保持不变,它如同河流一般,水变河不变,长流不息,而展览本身也因之成为一场艺术实验——一个有无限变化可能的探索与尝试,一个将展览本身作为艺术作品不断生长的理念。

展览的六个题目——“时间\空间”、“生命\身体”、“日常生活”、“物质”、“表演”、“情感”,是基于近40年中国社会和中国当代艺术的关系,并基于汪民安编著的《文化研究-关键词》以及《中国前卫艺术的兴起》,进行的有别于媒介形式的梳理和归类,所挑选的六个这些关键词都是具有普遍性和理论基础的。

展览第一章主题是“时间\空间”。

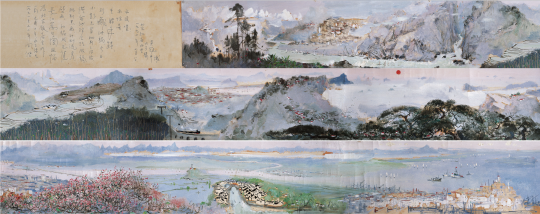

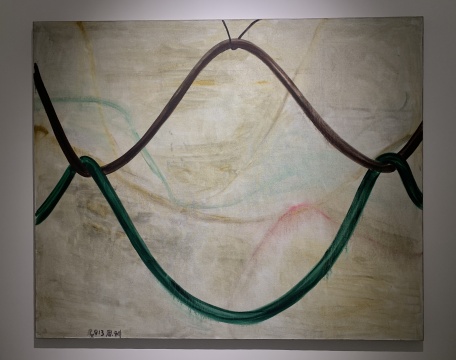

从1979年“星星美展”开始,所谓的“形式美“以及对于艺术本质的思考成为中国当代艺术的主流,并且基于吴冠中先生提出的“为艺术而艺术”的概念,中国当地艺术家们纷纷回归纯粹形式,抽离于具象绘画的条条框框,关注凝固的历史,捕捉转瞬即逝。他们关注短暂、流变、偶然,也关注永恒和未来。时间成为艺术家手中的材料,空间不再是固定和静止的容器,时间被空间化,被打破,重构。

“时间\空间”展厅陈列20件不同艺术家的作品,将艺术家对于时间\空间的压缩、延展、变形、挪动、叠加、嵌套、涂抹和书写呈现。余友涵,丁乙用抽象的形式,将时间和空间推向了趋向于无限与混沌的时空,有别与吴冠中作品中的具象与肯定,这在展览中也形成了对照。黄永研将自己临摹的前辈绘画放在洗衣机中搅拌,打破艺术史的崇高并且重塑中国当代艺术的态度。

作品与作品间的关系和对话是在选择展品和陈列时候的重要标准,艺术家们会不谋而合地选择一些主题与视角,形成了某个时代特有的具有社会性和艺术史意义的作品集合。王功新、梁伟和徐冰的重复与重叠,杨诘苍、郝量和邱志杰的物质性与覆盖性等等,作品与作品的对话中,我们看到各个艺术家的探索互通有无又独树一帜。

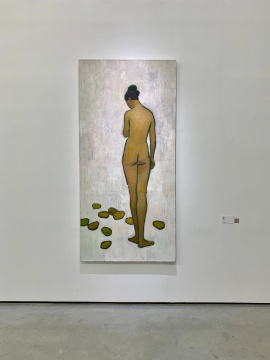

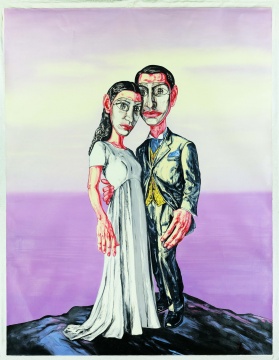

展览第二章主题是“生命\身体”。在这一篇章呈现中国在1979年以后,当代艺术开启的对身体和生命的探索。艺术家们大胆描摹各种裸体,悉心钻研身体的几何构造和黄金比例,解剖学成为艺术家的显学。

艺术家们的生命力得以张扬,借由身体,肯定生命。在孟禄丁和张群的作品《在新时代——亚当夏娃的启示》中体现对传统的颠覆以及对禁忌的冲破。在王音作品中,意在与向艺术史问题提出质疑和反思——作为中国艺术家,在没有传统上没有裸体女性主题的绘画历史的基础上,应该如何建立这类主题。在徐震的影像作品《彩虹》中,观众面对作品中被隐去的施暴之手,以及听到的一声声真实地拍打,我们也开始质询和思考这个社会中无形的暴力与摩擦。

第四个部分是“物质”是当代艺术家们对于“物”的探索,他们在意物的特性,物的组合和物的历史。他们着迷于物性和物象。艺术家不断篡改、挪用、拼接和添加物的固有功能、形态、摹状及质料。

艺术家们在改造各种物的同时,物品和艺术品的界线逐渐被吞噬。

“情感”是“绵延”的第五个章节,关注在中国当代艺术开启以来,七位艺术家们对难以言状,莫名其妙的情感的转译和再现。情感充满了不确定性,它不断变化,由此获得无限可能性。

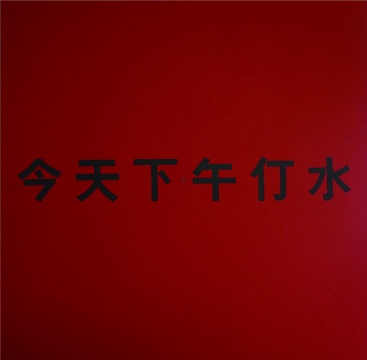

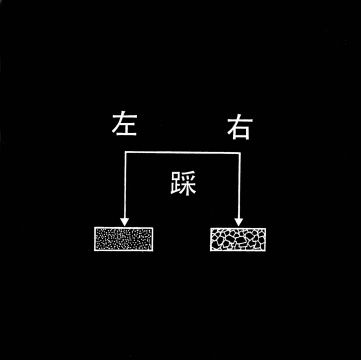

在第六个章节“表演”中,观众们看到了艺术家们的无所不能,天马行空,他们创造力的触角无处不在:简单重复日常的行为,身体的伤害乃至生理极限的考验,日复一日、年复一年的程式化行动。

表演往往临时起意,随机而生,身体是它最常用的道具。它简单而直白,不雅和粗俗,它让人不适和不安,它将艺术从高高的神坛拉下。这些表演,有的是影像,有的是摄影,一旦发生,就成为事件。它介入存在,开启历史,敞开世界。它兴许改变了存在的整体风格,兴许什么也没有改变。正是在这一点上,表演就是意义本身。

微信号:hiartmimi

(可享会员福利)

微信号:hiartmimi

(可享会员福利)