在中间美术馆 聆听历史的“巨浪与余音”

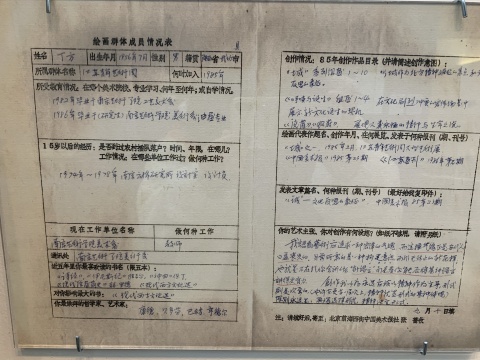

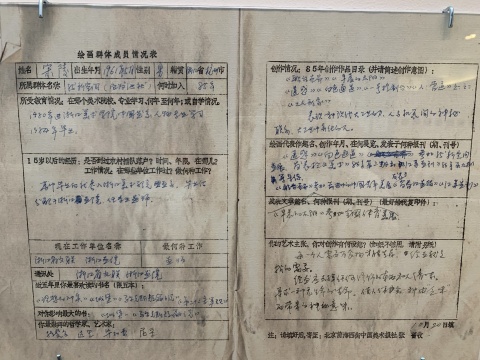

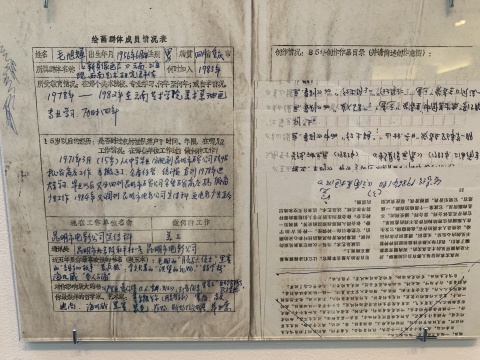

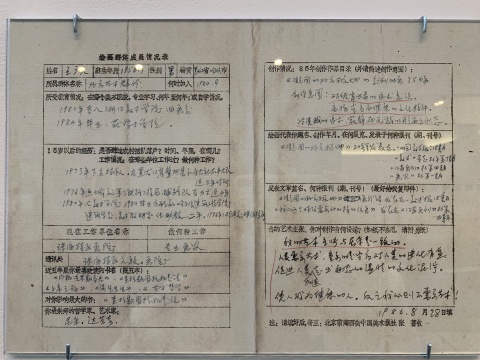

11月14日,中间美术馆带来大型研究性展览“巨浪与余音——重访1987年前后中国艺术的再当代过程”。此次展览与与“沙龙沙龙——1972-1982年以北京为视角的现代美术实践侧影”展(2017年)一样,均属“社会主义现实主义的回响”系列研究。该研究由艺术家刘鼎与艺术史家卢迎华共同发起,旨在辨析与反思中国有关“当代艺术”的历史叙述与建构。

展览现场

在美术史上关于“1970-1980”年代的讨论,多见于改革开放(1978)和“85新潮”“后八九”。实际上,1987年也是一个不可忽视的年份:在“思想解放”运动和“改革开放”的背景下,“文化热”在1980年代的展开过程中持续升温。热度积累至1985-1986年,造就了“新潮美术”的最强音。这一时期的艺术界创作活跃,话语激荡。但到了1986年底,却迅速出现“退潮”迹象。“新潮”期间风起云涌的思潮与交锋就此尘埃落定。虽然反思的声音一直如影随形,可更进一步的沉淀还是要等1987年“反资产阶级自由化”运动开始后方才显影。艺术实践在1987年以前可谓“众声喧哗”,之后与紧缩的现实接轨,日渐平滑。

展览现场

因此,展览将1987年作为一个可以被问题化的时间节点。一方面,1987年可被视为一个对1980年代中后期进行分期的时间标识。它在一定程度上启动了中国社会的思想状态由短暂的多元并存转向体制化的变迁。另一方面,循此入手考察艺术家创作上的转向及其背后的思想动力,旨在重新检视1980年代中早期累积的实践经验和思想资源如何被庞杂的现实所转化、吸收、稀释,甚至建构,形成各种艺术的表达方式。

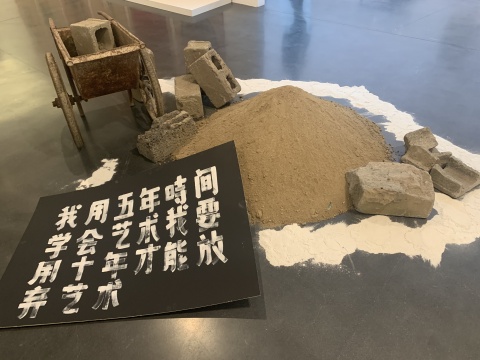

展厅还原的“厦门达达”的展览现场

顾德新、王鲁炎《触觉艺术》

吕胜中 《魔术与杂技》

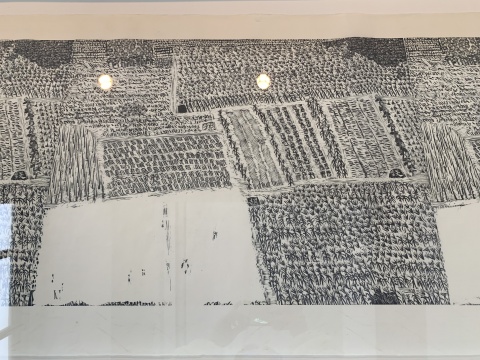

杨诘苍《“大地魔术师”画稿》

杨志麟《禁止掉头》

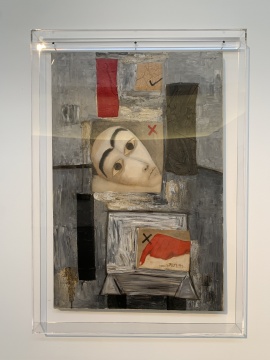

王广义 《黑色理性——病例分析·R》

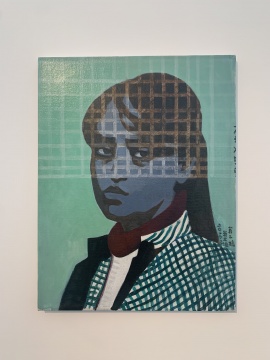

余友涵《格子女孩头》

“丰富”,是我对这个展览最直观的印象。也是我今年下半年,迄今为止看到的最喜欢的展览。在中间美术馆的二、三层主题名为“前进中的虚无主义”,现场穿插着“厦门”的装置,让人仿佛置身于1980年代的先锋的现场。1980年代中期,后现代思潮与艺术界一些去意义、去趣味、去形式、去终极目标、去艺术表达的阶级等级等诉求相结合,推动了一系列具有虚无主义意味的激进创作。这个倾向被一些批评家称为“反文化”“反艺术”。

徐冰《五个复数系列——自留地》

而一层展厅以“‘观念更新’的多个舞台”为名——这个口号既总结了前一阶段的理论和实践,也表明艺术家们决心进一步推动创作。它是1978年以来“思想解放”运动的直接成果。与之前出现的“形式解放”“形式探索”相比,“观念更新”更深入、彻底,它包含着对艺术本质、功能、创作方法的反思、实践。以吴冠中为代表的近现代艺术家及当代板块的领军人物,从“观念更新”和“形式探索”对这一主题进行了直观的阐释。

张晓刚《重复的空间12号》

陈文骥《黄色的袖子》

陈箴《无题》

吴冠中《双燕》

从左至右,从上至下:闵希文《人物》、沙耆《无题》、林达川《儿童乐园》、汪日章《无题》、李青萍《花瓶》

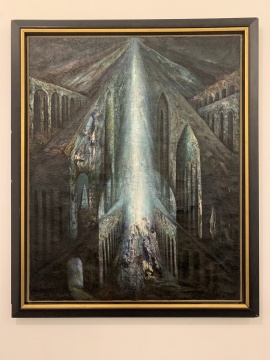

丁方《悲剧的力量·系列之二》

孟禄丁《红墙》

展览将持续至2021年5月9日。

微信号:hiartmimi

(可享会员福利)

微信号:hiartmimi

(可享会员福利)