万物静待苏醒,云上体验UCCA沙丘美术馆新展“沉睡者的抵抗”

随着国内疫情的逐渐好转,“沉睡”的大地正渐渐苏醒。4月24日,UCCA沙丘美术馆通过ZOOM,为艺术媒体们带来一场线上导览:“沉睡者的抵抗”。展览由UCCA策展人秋韵策划,聚集了常羽辰、费亦宁、李爽、安娜·蒙特尔、 凯蒂·帕特森、沈凌昊、叶兆丰、张可睿、张如怡和泽拓10位艺术家的作品。

睡眠是生命体所拥有的基础的、自然的行为状态,但在高速运转的社会中,人类的睡眠又面临着怎样的困境?这也是本次展览关注的主题。参展的10位艺术家从多角度思考和多媒介表达,衍生触及并探讨了时间、意识、梦境、死亡、能源、资本、劳作等丰富议题。

展览现场

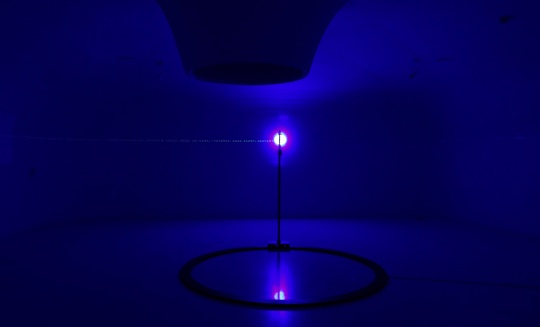

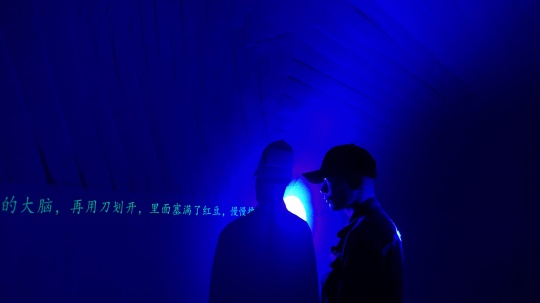

从手机屏幕上随着秋韵一起,步入光线昏暗的一号展厅,眼前紫色的光源来自于上海艺术家沈凌昊《梦的句子》,感光文字环绕在墙壁上,如同人类的呓语。据艺术家沈凌昊介绍,自己十年前就养成了有记录梦境的习惯,墙上的文字正是他不同时期做的梦。他将这些梦境汇编起来,似乎成为了一个更大的梦境。观众阅读文字的时候,就像进入了艺术家的梦境……另一件作品则是生活工作于英国的日本艺术家泽拓的黑白影像,记录着夜晚的街道、旋转的齿轮、排队行走的羊群和闪烁的街灯,让人想起失眠时的“属羊”。

泽拓 《睡眠机械2》 单频黑白有声影像 5分27秒 2011

沈凌昊 《梦的句子》 感光文字、环形轨道、UV灯 尺寸可变 2019

如果说一号展厅是安静的梦境,那么第二、三展厅则是一个清醒的梦境。工作于墨西哥的艺术家安娜·蒙特尔,带来了色彩细腻、如梦似幻的亚克力绘画,如同缥缈的梦境。据秋韵介绍,安娜的兴趣广泛:神经科学、哲学、宗教、神话等等。此次呈现的作品灵感来源,是古希腊的医神阿斯克勒庇俄斯在过去关于睡眠的疗愈。艺术家希望这种“疗愈”也能对当代人起到治愈的效果。同时,安娜将UCCA沙丘美术馆的天窗也变成了彩色:随着光线的变幻,投射出不同的流光溢彩。

安娜·蒙特尔 《半透明意识》系列作品展览现场

安娜·蒙特尔 《半透明意识系列——十五:超脱自我(超个人的祈祷)》

沙丘美术馆的天窗,也是安娜·蒙特尔作品

步入第四展厅,则是深度探讨睡眠在当代社会的意义。“90后”艺术家费亦宁的视频《新清洁战争》,探讨了能源对人类作息和生活节奏的改变。两只由新能源组成的乌龟正在战斗,象征着人类对于新能源的竞争和侵占。而这些能源的来源,正是太阳能。而另一侧的墙面上,生于1981年的苏格兰艺术家凯蒂·帕特森,以九面时钟隐喻太阳系的九大行星。地球的“一天24小时”是人造的概念,而太阳系的每颗行星的一天却不尽相同。艺术家和科研人员进行测算,将九大行星一天的时间用九面钟呈现了出来:比如木星的一天最短,只有16小时6分钟;火星的一天是24小时40分钟;月球的一天是708小时;水星的一天甚至是4223个小时……

费亦宁 《新清洁战争》 彩色有声影像 6分07秒 2018

凯蒂·帕特森 《时钟(太阳系)》 九个改装时钟 45×45×9.5cm每个 2014

伫立在五号厅的巨大视频装置,来自生于1990年的艺术家李爽。《只想在你枕边长眠》是一个浪漫的名字,但作品两侧却是被击碎的镜子,折射出观者的破碎面貌。展览中唯一的架上绘画来自于1996年出生的艺术家叶兆丰。“片刻梦魇”系列油画描绘了日常生活中的普通人,在日常工作中陷入片刻、间隙的睡眠的场景。

李爽 《只想在你枕边长眠》 彩色4K视频装置 25分27秒 2018-2019

叶兆丰 《片刻梦魇》系列油画

面对大海的六号展厅,呈现了生活工作于美国的艺术家常羽辰(b.1989)。她的作品《梦十夜》记录了一段令人动容的爱情故事:常羽辰曾和爱人分隔两地,处于不同的时区。因此她入睡之前,会将电脑打开,好让另一个时区的先生能够看到自己。后来先生不幸去世,艺术家在收拾先生遗物时,在其电脑中发现了大量的视频截图。于是便将这些截图和自己做过的梦结合起来,创作了这件私密而公共、脆弱而激进的作品。

常羽辰 《梦十夜》 双频影像装置 2020

金光灿灿的七号展厅,是张如怡(b.1985)的《装饰物》和《幽暗的灯箱》。《装饰物》以日常生活中廉价的建筑材料层层叠压,色彩鲜艳;和《幽暗的灯箱》(黑暗的水族箱)形成鲜明的对比。

张如怡《装饰物》《幽暗的灯箱》

展览的尾声,也是唯一一件户外的装置,来自张可睿(b.1991)《埋葬我的梦》。这也是一件和记录梦境有关的作品。在艺术家看来,睡眠的状态接近于死亡,但区别是睡眠后会醒来。每次从梦中醒来后,都能意识到身体的存在。张可睿认为,睡眠是连接生与死的通道,于是便铸造了一件关于梦的纪念碑。

张可睿 《埋葬我的梦》 九块雕刻铜板、水泥基座、扬声器 50×70cm每块 2019

展览从4月30日持续至9月6日。

微信号:hiartmimi

(可享会员福利)

微信号:hiartmimi

(可享会员福利)