UCCA沙丘美术馆阿那亚开馆,“后自然”穴居

上一次来阿那亚还是六月份,彼时的阿那亚作为旅游胜地已经火得一塌糊涂,立马成为厌倦了京郊游的Hi艺术团队的出游首选。我们在孤独图书馆、阿那亚礼堂那些网红打卡胜地留下许多团队合影,惊叹于整个项目的细腻和完善的时候,还不知道,这个以“精神栖息地”著称的社区在当代艺术方面的举措已经悄然展开。

位于阿那亚的UCCA沙丘美术馆

十月,没想到这么快就会再次回到阿那亚。那些上次来时还在修建的部分建筑已经完工,沙滩多出了很多娱乐设施。在入住的酒店房间,《玩转阿那亚2018体验手册》已经非常细致的标注了一年12个月的文化活动,并安排好了你的“建筑之旅”、“空间之美”以及“美食之旅”。另一本白皮书,从原研哉到社区的理念再到社区的业主构成,非常细致的阐释了什么是“阿那亚”。这个距离北京4个小时车程的海边社区,凭空造出了一个以北京为圆心向外辐射的“文艺生活乌托邦”。而它提供的生活,在体验了图书馆的“文艺复兴无伴奏合唱”和车库排练厅DDC的现场演出后,深有体会,就如同它本身的理念一样诗意。

UCCA沙丘美术馆入口

建筑空间

一月的跨年音乐会、三月的雅集、四月的孤独诗社诵读,海边慢跑、沙滩音乐会、在孤独图书馆听音乐会。阿那亚是一个值得在不同时间重新回到这里的地方,而我们这次来的目的则是又一地标建筑UCCA沙丘美术馆的开幕,构成美术馆的三方:UCCA当代艺术中心、OPEN建筑事务所、阿那亚社区,以及三方对美术馆的促成,都让这座美术馆有着很多故事可以讲。

建筑空间

建筑空间

故事该从哪里开始?或许我们可以从开馆展“后自然”开始。

建筑空间

“后自然”这个由UCCA当代艺术团队根据美术馆特殊的地理位置和建筑形式以及其所蕴含的意义对其进行回应的展览,展出了包括李山、梁绍基、刘雨佳、娜布其、杨心广、杨沛铿、于吉、郑波、庄辉&旦儿这九位/组出生于1942至1988年间,跨越数个代际的艺术家的创作,其中,四件户外展品为全新委托创作。

UCCA沙丘美术馆首展“后自然开幕现场”

OPEN建筑事务所创始合伙人李虎、阿那亚联合创始人及总裁马寅、UCCA馆长田霏宇

正如UCCA馆长田霏宇所说,在这样一个非常规的艺术展示空间,做展览是极具挑战性的。虽然被并命名为“美术馆”,但建筑本身的设计并没有以展陈为首要出发点,贯彻阿那亚“去掉功能性的诗意建筑”的理念,这是一座本身已经充满能量的建筑。整个建筑隐于沙丘之下,面朝大海。美术馆展厅由形似乎洞穴的细胞状连续空间构成。并且据建筑事务所负责人李虎介绍,整个建筑全部“手工打造”。穿过隐秘的“洞口”进入美术馆,建筑墙体手工的痕迹,以及来自建筑天窗的自然光线,都有退回到人类初始“穴居”的状态,建筑之于人的意义被提出。几个户外展厅面向开阔的海滩,并有意淡化空间边界,更是对建筑与自然关系的提问。而建筑与在地环境更重要的一层互文关系还在于,OPEN建筑事务所巧妙得利用这座美术馆保护了华北平原“最后一座海边沙丘”。

梁绍基作品《月庭》

《月庭》细节

《月庭》细节

如果说人与自然,人与建筑、自然与建筑的关系在美术馆建筑中被提出,那么UCCA为美术馆开馆打造的首个展览“后自然”则用当代艺术的方式回应了这个问题。在展览标题“后自然” 提示的全新时代——人类纪——下,自然环境本身和人类对自然的理解都在变化,持续的人类入侵已对环境造成了永久的改变。“自然”在艺术创作中也不再只是诗意、观念和意识形态的代名词,而成为真实的与人的存在不断碰撞的外在存在,从而带来的对人类未来的想象,现状的反思,新的自然的创作又或者是对“自然观”的再现。

李山 影片《遭际》

李山 《涂抹2》

李山《涂抹3》

在展厅的最深处展出的,是李山的三件生物工程作品,《涂抹2》和《涂抹3》展现了异形的有机杂交玉米、腐烂的树叶和其他有机物质形象;影片《遭际》聚焦于游荡在世界各地的“蜻蜓人”,用一个因为地球生态灾难而爆发基因突变的故事,警示着人类的未来看似荒诞,但在生物科技不断发展的当下却又似乎存在某种悲悯又向往的合理性。梁绍基的作品《月庭》延续了艺术家对蚕的生命历程的关注:一个由亚克力材料和钢材制成的框架上覆盖着蚕丝和蚕茧,在从周边地区收集的沙子里,埋藏着匕首、弯刀和镜子的碎片,这些碎片同样被蚕丝覆盖。除了本身有着同“自然”极其密切的关系之外,作品中碎片如纪念碑般,或许也是一次对自然的敬畏。

庄辉&旦儿系列作品《木工师傅的边角料》

庄辉&旦儿系列作品《木工师傅的边角料》

郑波 《沙丘植物园》

庄辉&旦儿的系列作品《木工师傅的边角料》更多则是以作品的形式呼应建筑本身。这些精心制作的手工雕塑看起来就像木工活动结束后留下的废料,然而,创作使用的材料——铜和丙烯酸,是经浇铸而非雕琢而成的。郑波则用《沙丘植物园》将沙生植物——这是一类根系裸露在外、生长于流沙之中的独特植物——置于UCCA沙丘美术馆室外环境中,来尝试将艺术的的定义从人的创造扩展到万物的创造。

杨沛铿 《园中茛苕》系列作品展览现场

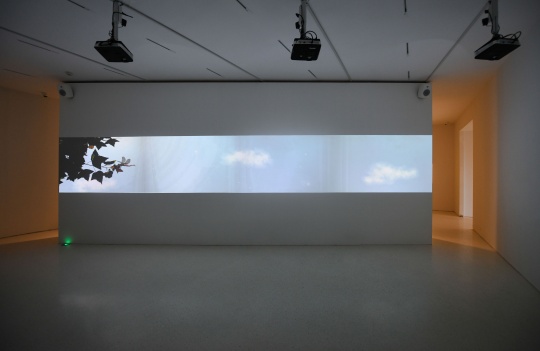

刘雨佳 《海浪》 3’14” 双频高清录像 2017

娜布其 作品《终点》

相对而言,年轻艺术家对自然的理解更为“后自然”,也更为“人为”。杨沛铿创作的几张单色橡胶树照片引出了这样的问题:在机械复制的时代里,植物会变成何种模样?刘雨佳则在面向大海的展厅中展出了两部同海洋有关的电影作品:《黑色海洋》构建了马可·波罗和忽必烈在一系列虚构城市中的假想对话的作品。《海浪》将连续航拍海滩的拍摄画面转化为魅惑的数码双连画。这些抽象的、审美化的自然图像与使其可见的液晶显示屏形成对比并产生共鸣。娜布其则在作品《终点》中将“假”植物与一幅描绘风景优美的海滨度假胜地、让人联想起广告牌的图画并置。通过展示艺术品和环境是如何同等地经由人手而塑造的,这部作品让观众想起建筑物外面的沙丘、大海以及美术馆背后正在“生长”的高楼大厦。

杨心广 《山们》

杨心广 《山们》

艺术家杨心广和于吉的作品中,则表达了人对“自然”的理解。杨心广的《山们》用水泥和混凝土“翻制”了中国的大山和名川,并将它们带到海边,或许我们便可以不需要在“乐山”还是“乐水”之间纠结。于吉的《Ta Jama—绿毛怪》在材料上同杨心广异曲同工,但其上的青苔却又会让人联想起江南园林中的“自然文化”,这些原本属于自然的物体在不同文明中扮演者不同的角色,人为的力量也再次显现。

于吉 《Ta Jama—绿毛怪》

开幕现场,阿那亚创始人马寅也讲到,除了这9位/组艺术家的作品外,整个展览同美术馆,以及阿那亚的在地形之间的结合也犹如一件艺术作品般完美。而我们也看到了在这样一个非传统白盒子空间中,UCCA对展览以及“美术馆”形式和意义的挑战。而这也正是决定这到底是一件美术馆,还是一间存放着艺术品的建筑空间的关键区分点。不止于打卡,能让观众有更多思考,是美术馆区别于其他建筑的关键。

UCCA沙丘美术馆夜景

展览将持续至2019年4月7日。

微信号:hiartmimi

(可享会员福利)

微信号:hiartmimi

(可享会员福利)