艺术亲近生活 “空间体ing”进驻绿地中心

12月12日,青年策展人张红雷策划的“空间体ing”系列艺术展第一回亮相北京望京“绿地中心”。以“空间关系”为选择标准,展览带来陈浩洋、李舜、卢征远、钱泓霖、杨威、杨凯六位艺术家的装置作品,在绿地中心开阔的大厅及室外,实现了最为新颖的当代艺术形式与写字楼空间的首次亲密接触。

开幕式现场,ARTYOO创始人杨黎(右一)、策展人张红雷(右二)、艺术家杨凯(左二)、陈浩洋(中)

主办方之一的北京盛世艺优网络科技有限公司董事长、创始人杨黎介绍,在纯粹的写字楼空间举办展览,应该是开了艺术展览的先河,虽然在展览前期的沟通环节坎坷颇多,但是自己仍然选择了坚持。“希望更多新藏家能够认识当代艺术,能够认识到艺术可以带给他们更多”,因此,杨黎说,希望将展览尽可能地带到他们身边,让他们看到艺术新的状态,将艺术带给新的人群,送到他们的身边。

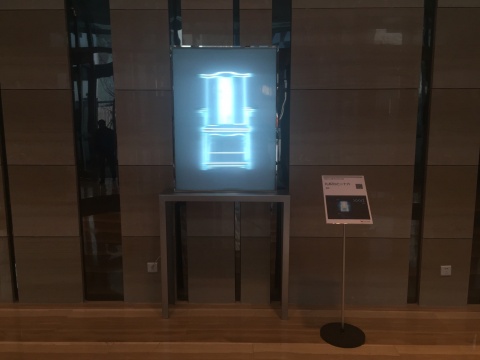

展览现场,图为杨凯作品《礼系列之二十六》

在这里,展览打破了艺术呈现空间的局限,策展人张红雷说,希望借这次展览能够开拓一种新的方式,而不是我们现在所习惯的艺术作品固有的观看方式。从一个固有的白盒子的空间跳脱,并实现艺术与公共空间、乃至生活空间的关系才是本次展览所要讨论的重心。张红雷说,展览名字“空间体ing”就是这样的一个概念,无限放大、没有边界。

而在展览现场,杨黎还透露,作为主办方的ARTYOO是新晋艺术家孵化平台,旨在探索一个推动艺术与大众接触的全新方式,以“让艺术更直接的贴近大众生活”为理念,鼓励接地气的艺术实践。

展览现场,图为杨威作品《我们习惯了利用成就去习惯地消费今天的成就》

Hi艺术=Hi 杨黎=杨 张红雷=张

Hi:展览最初的碰撞是如何产生的?为什么选择在写字楼空间举办展览?

杨:我们选择这个空间就是想找一些不一样的感觉。在这种纯写字楼的空间做展览,是我们的新尝试,应该也是开了先河,是第一次在这种纯写字楼空间举办展览。我自己也有收藏,这么多年,我觉得看展的人群,总是常见的、眼熟的,我特别希望这个群体能够更宽泛一些。我想很多人,要他们去美术馆看一个展览有时候不太可能,我就想能在他们身边,带来很多作品,给他们看到现在的艺术已经到了怎样的一个状态。我觉得,艺术就应该是和生活相关的,而不仅仅是某种资本配置。我就是希望它放到最近,让他们和艺术一起生活。

Hi:希望达到怎样的效果?

杨:因为我们做了一个互联网平台,推的也是新锐的艺术家,我们也希望找到新的藏家群体。我希望让人能够接受,艺术并不是那么晦涩,我觉得每个人都有美的需求,艺术对他们也都是有帮助的。所以我希望能够让他们有更多元的观展体验,让他们可以在身边看到艺术。

Hi:展览主题怎么定的呢?

张:展览的场地的选择和我们共同的理念有关。我们想开拓一个新的方式。而不是固有的观看方式。我想应该换一个模式,从固有的空间跳出来。这是我们的第一场,下一场可能是另外一个地方,另外一种空间,“空间体ing”是这么一个概念,是无限放大的,没有边界,是在公共空间发生的。所以这次作品,没有绘画,都是装置,因为它正好契合了这种方式,他们本身也都是跟空间有关系的。

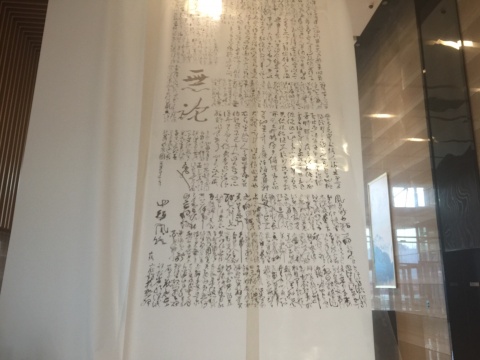

展览现场,李舜作品《无论》

展览现场,陈浩洋作品《深呼吸》

Hi:具体说说你们的共同的理念?

张:我也做过一些展览,也经营过画廊,我现在是像跳出来尝试一些新的想法。比如装置,很多人看到装置作品,不知道如何让它落到生活当中,如何进入我们平时可触可见的环境中。包括,很多藏家可能收藏作品,有时候是当时喜欢或者认同这个作品的概念和理念,但是在安置上也许会出问题,很多作品是被放在仓库的,我觉得特别遗憾。好的作品就应该让更多人看到它、跟更多人发生关系,每个人看到作品的感受都应该是不同的,我认为艺术的意义就在这里,艺术应该是分享的。但是艺术家的创作并不只是为美术馆服务的,也是要跟大众发生关系的。我们现在就是有这样的机会,可以让装置作品落到实地,放到商业空间、生活空间中来。

Hi:所以初次展览选择了公共空间?

杨:对,因为我刚好最近去国外,在日本看一个展览,结果走错路,进了一个写字楼,就在大厅看到一个作品,特别吸引我。但是我拍照的时候,就有工作人员过来说这是私人收藏,不可以拍照。就是,国外会有企业收藏来呈现,这是收藏,也是企业实力的象征。我觉得,艺术就应该是和生活相关的,而不仅仅是某种资本配置。我就是希望它放到最近,让他们和艺术一起生活。

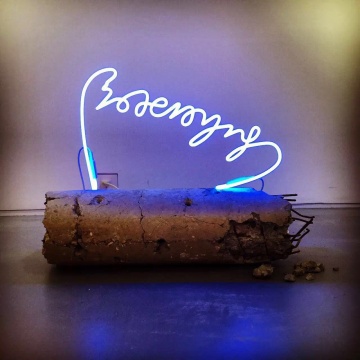

卢征远作品《彼岸》

微信号:hiartmimi

(可享会员福利)

微信号:hiartmimi

(可享会员福利)