范勃构建“无形的剧场” 一次感知的全面唤醒

范勃个展“无形的剧场”开幕式

大约从五年前开始,范勃逐渐模糊了“画家”的标签,开始转向装置的尝试,这也成为他近五年以来的主要方向。9月12日,在今日美术馆开幕的个展“无形的剧场”则进一步明确了他作为跨媒介艺术家的身份。

百人嘉宾大合影

2019年底,范勃曾在广州三域·汇举办个展“回到现场”。那个发生在疫情爆发前的项目,仿佛是此次展览的一幕序曲。“无形的剧场”是继他关于“药”的实验场项目之后,观念的一次深化延展。本次展览由广州美术学院美术馆常务副馆长胡斌担任策展人,同样以“药”为线索,将“药”与疗愈,以及可视和不可视的感知的主题置入更宏大的实体空间中的沉浸式实验,也切中了后疫情时代的社会命题。

一号馆大展厅呈现了《如影》和《降临》两件作品

步入一号馆展厅,热感应形成的图像投射在12米高的墙体上——成像于美术馆外的车水马龙和熙攘的人群以及在馆内流动的观众的体温捕捉。开幕当日,范勃的朋友从各地赶来,重现了今日美术馆久违的热闹场面。不经意间,为《如影》增添了几分热度。恰呼应了展览的关键词之一“剧场”。在这个“剧场”里,所有的东西都是道具,而身在剧场里的每一个人既是主角,也是观众。

展厅中间搭建了一个颇具舞台感的矩形水池,作品《降临》投射其中

“剧场”中间则搭建了一个颇具舞台感的矩形水池,其间投射的是一个手握指挥棒的黑色人形背影,他的双手随着展厅里播放的舒缓的音乐节奏而徐徐抬起落下。这件名为《降临》的作品,也奠定了本次展览的基调,在莫名的压抑和流动的剧场之中传达一种心理的疗愈感。

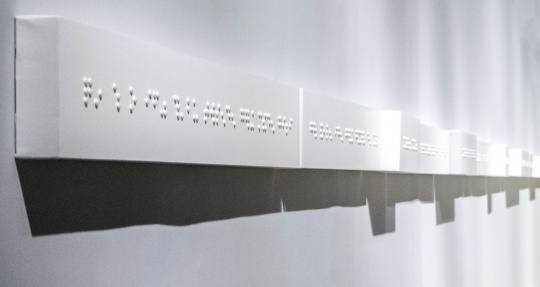

作品《终有乌篷船吱吱哑哑》,范勃将视障少女所创作的诗句转化成盲文并予以断开和重组,用药粉制作的药丸组成的盲文又为诗句打开了另一重想象空间

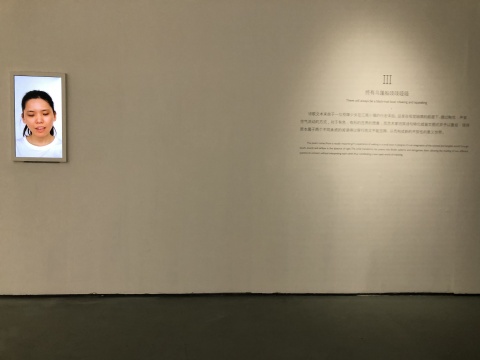

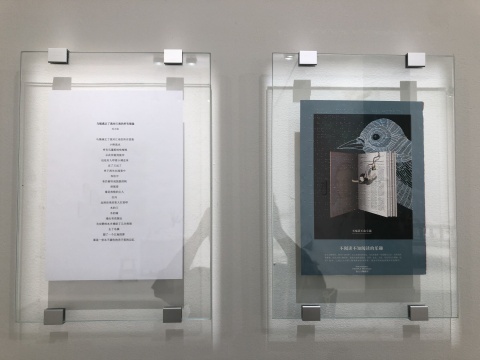

进入副厅,作品《终有乌篷船吱吱哑哑》包括视障少女的独语视频和诗歌文本两个部分。独语视频以自述的方式,讲述了盲女的生活、工作、爱好,尤其是关于写作的认知以及心境的变化,成为一份独特的内心独白。诗歌《终有乌篷船吱吱哑哑》的文本来自于一位视障少女在江南小镇的行走体验。而作品的命名则是选自这诗文中的一句,它是少女在旅途中所听见的江南声音。在文本中她描述到“乌镇满足了我对江南的所有想象”,而她实际上感受空间景观的方式多是通过触觉、声音、空气流动的方式来达到。范勃将其所创作的诗句转化成盲文并予以断开和重组,用药粉制作的药丸组成的盲文又为诗句打开了另一重想象空间。

《Emmanuel》的“明室”部分通过尘封的日常物展现视觉的陌生化、遮蔽以及救治

在“药丸”的对面,则是被药粉与石膏粉覆盖的日常物件。明明是废墟,却因为洁白的色彩注入了某种生命力。展厅里弥漫着浓烈的消毒水气味,偶有置身医院的错觉。这是所谓的“明室”。掀开一侧的窗帘,视线立刻被黑暗笼罩,紧张和不安也迎面而来。艺术家希望观众借穿过展厅的那一刻,短暂感受盲人的世界。

从温度到听觉,再到嗅觉,最后到视觉明暗的切换,范勃构建的“剧场”正以无形的方式逐一渗透。

从温度到听觉,再到嗅觉,最后到视觉明暗的切换,范勃构建的“剧场”正以无形的方式逐一渗透。

《Emmanuel》的暗室是对盲人家庭日常陈设的复制,而全黑的环境让观者短暂体验了一下盲人的感知世界

微信号:hiartmimi

(可享会员福利)

微信号:hiartmimi

(可享会员福利)