北京公社的这个展览让我了解了一个鲜为人知的王光乐

作为中国当代绘画的代表性人物之一,王光乐在北京公社的新展用“众所期待”来形容似乎并不夸张,4月15日的开幕式现场虽然谈不上人山人海,但绝对算得上是热闹非常。王光乐被观众、媒体、藏家“团团围住”,其高人气可见一斑。

这是王光乐在北京公社举办的第四次个展“波浪”,展出的20余件作品并非近两年的新作,也不属于某个特定的“系列”,而是艺术家从2004到2021年间各个时期创作的探索。

谈到王光乐,我们首先想到的可能会是他那几个极为出名的系列:“午后”“水磨石” “寿漆”“无题”,这些“夹杂着过程性、时间性与地方叙事的绘画系统”朴素、宁静、充满禅意。罗马不是一日建成的,正如艺术家的创作体系也不可能是毫无根基的空中楼阁,展览“波浪”展示的恰恰是这个“根基”,或者说是王光乐绘画核心价值的支撑点。

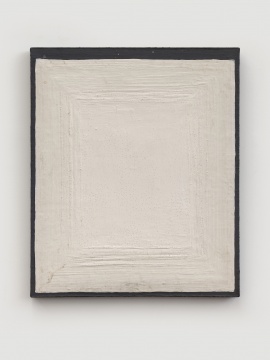

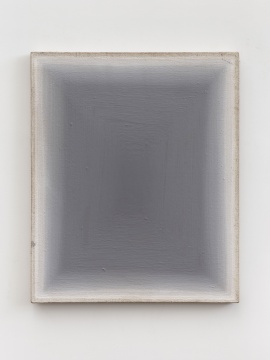

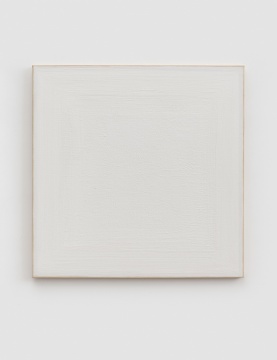

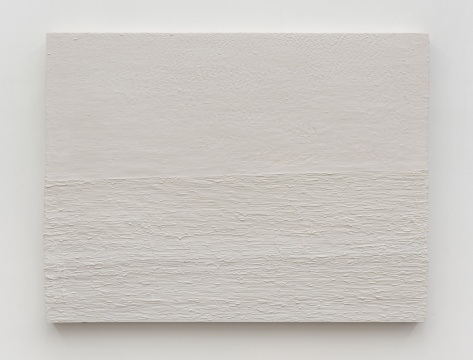

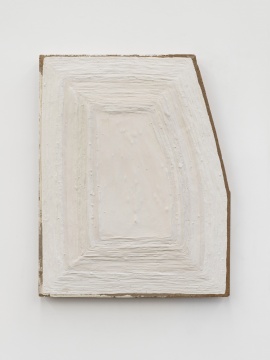

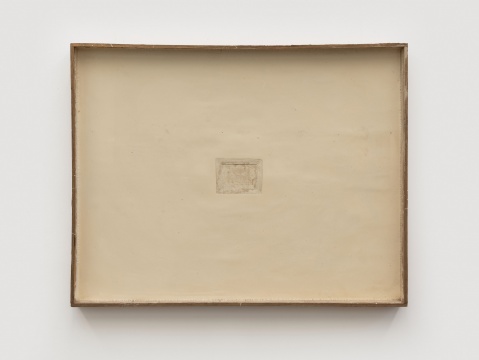

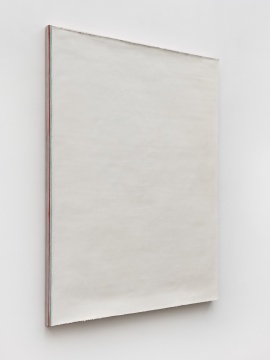

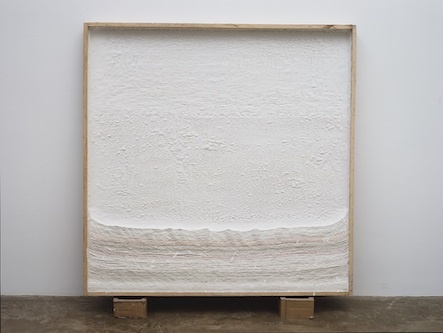

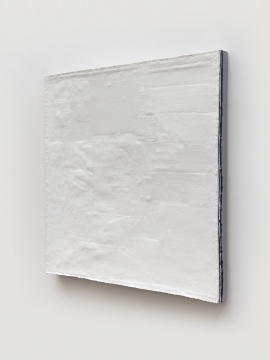

这些系列作品中反映出的艺术家对物质材料的深入探索,尤其是对石膏、尤其、丙烯的钟情;通过涂料叠加而营造出的纹理和质地;作品侧面透出的未被完全覆盖的多色层相互形成的反差;对日常生活中拾得物的应用;由内向外日积月累的一层层涂刷……无不像证据一般,佐证了王光乐的绘画实践趣味的其来有自。

展览名为“波浪”,是对绘画的确定性与不确定性同在的高度概括。在传统禅宗教义中,“波浪与海水”这个概念包含着不稳定性和内在确定性这两个同在的概念,看似流动的波浪,实则只是没有发生根本性物理变化的海水的震颤。王光乐的创作也是如此,在其对自身创作系统的持续表达的过程中,充满了种种变动和不确定性。

展览现场的作品以柔和的乳白色居多,“试图让各种简单粗糙的材质极力接近其自身本色却尚未到达完全的纯粹”。2020年我们去王光乐工作室采访的时候艺术家透露曾经想为这个展览取名“白色” ,作罢的原因未可知,但王光乐的作品确实像“白色”这种纯粹的颜色一般,包容、宁静、“ 超越任何现实世界的时间节点的具性的恒常”。

如果给王光乐的作品简单地贴上“抽象”的标签,那无疑是一种思考上的惰性,因为王光乐的艺术是一个涵盖了绘画、抽象、观念、形式的复杂系统。艺术家曾说:“我理解的艺术、艺术史是一条蜕皮的蛇,博物馆保存的是所有时代召唤艺术这条蛇之后蜕下来的蛇皮。”他的作品能否成为这个时代的艺术“蛇皮”还无从得知,但至少“波浪”这个展览是王光乐自身艺术实践蜕下的蛇皮。

微信号:hiartmimi

(可享会员福利)

微信号:hiartmimi

(可享会员福利)