跟随吴洪亮的策展手记,去金鸡湖美术馆看“自·长物志”

这个展览的策划还是希望跳出藩篱,更多从国际与历史的角度反观固有的一些问题。讨论“长(zhàng)物”和“长(cháng)物 ”,其实是在多余与必需这两个看似背道而驰的意义中追问一系列复杂的关系问题,“自·长物志”不只讨论那些所谓的古雅之趣,而是在“格物”的逻辑下,探求更多物与人、物与社会、物与历史的关系,甚至是“物”之于世事、人心的反作用力。也因为这次全球的疫情提示我,于当下此展并非是一个轻飘飘的话题。尤其是作者文震亨,作为明四家之一文徵明的曾孙,可谓是含着金钥匙出生的人。对于他能写出《长物志》这样的书,我并不感到稀奇。但当清兵逼近,他却投河自尽,自尽不成,则断食而亡。这样一个养尊处优的人,为何能如此决绝?这令我的记忆撕开了一道口子,想到了伯夷、叔齐采薇时的场景;想到了屈原与渔父对话时的尴尬;想到了王国维在昆明湖自尽时的状态;想到了梁漱溟的父亲说出:“这个世界会好吗?”那一刻的惆怅。文震亨的决绝,使《长物志》这本书平添了几许悲剧的能量!也使我对于展览的厚度有了新的考量。

当然,面对“物”这个过于庞大的概念,展览提供不了全部的阐释,但却可以构建一条游径,为观众一窥其中的风景提供些许旅行方案。“自·长物志”分为“溯”“致”“格”“悟”四个版块,它们并非是割裂的,而是相错、相融的。当然,我更希望在对艺术家作品的认知与编织中,推敲形成一个自洽的理念回路。

——摘自吴洪亮《策展手记》

溯

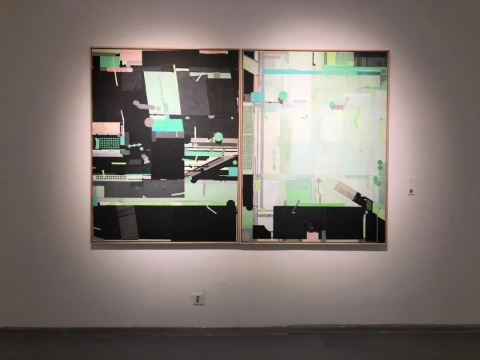

展览由“溯”开始,是对“自”的回应。相当于对“物”概念如书页式的打开,历史与科学一并发声。每个“物”显现在我们眼前的形态都不一样,从微观、宏观尺度下世界的结构,到漫长历史中文化的传承,它们所隐含的能量塑造了此刻“物”的面貌。“溯”意图超越“物”的表象,呈现那些通过知识和想象来溯源“物”之根系的作品。

《汉字的性格》是徐冰在通过汉字特殊的书写方式理解并阐述中国文化的内核与能量。

郅敏特意为此次展览创作的《鸿蒙》,是他对创世之初的浪漫想象,烟气与电光从蜂巢状的结构中漫出,流动的光雾让连在一起的六边形看来像无数不停变换的分子式,朦胧中仿佛有什么即将从混沌中脱生。这场景不禁让人联想起上个世纪中期的米勒实验,实验模拟地球电闪雷鸣的原始大气条件,结果从无机物中合成了有机物,成为生命起源研究的一次重大突破。

致

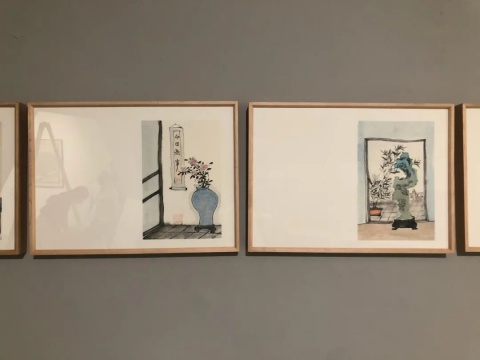

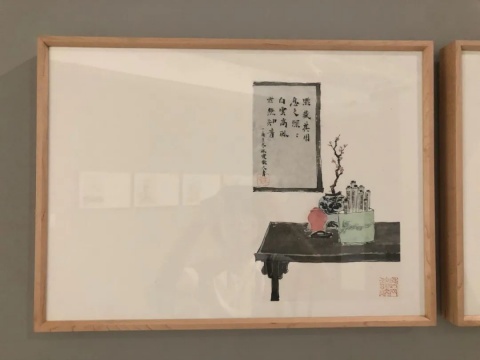

“致”是展览的第二部分,简单地说是取趣致、雅致的意思,旨在观察那些由文震亨在《长物志》里论述而引发的,具有中国传统文化基因的趣味及其变体,其实,我们离历史从未远过。

林海钟戏写的文房清玩、白雪丹鹤藏于六角门内。

姜吉安营造的“茶轩”,他惯常用真实的日常物品构成绘画的形象。

应金飞、蔡枫、曹欧、方利民、邵蓓艳、王超、徐静、张乐、张晓锋九位艺术家关于西湖主题的水印木刻作品连成册页,如鱼鳞起伏的波纹铺开,形成另一番湖光山色。

沈勤的水墨“园”系列,在沉静、柔和中含着锋锐的、兀立的棱角,仿佛那些晚明园林主人的性格。

王牧羽的“水面”下,如赤壁的波涛碎浪与海平面和风下的縠皱波纹。

格

“格”,来也。“格物”是中国人探究万物规律的实践方式,“格”在这种情境下是推究抑或区别与限定。《长物志》的社会性正在于文震亨以“物”所标示的社会身份认同与区分。在当代的语境下,艺术家们则以物为载体,进行了更加个性化的重视与反思。

尹秀珍将穿过的衣服和镜子组合,制造了一个真实的假象。“假门”与苏州园林的拱门隔空呼应,折射出亦真亦假的风景。

康春慧的《物云云》系列,盘绕的蟒蛇死死绞住毛羽华丽的鹦鹉,营造出极度紧张的窒息感。

林岗用竹子和金属编织的“山”形的雕塑。

刘建华《颜色》把瓷器精致成形之前搓揉瓷泥的粗糙形态烧制出来。

王礼军把用于燃烧的煤块打磨成精致的几何形,这些煤块因为北京烧煤取暖禁令幸而未被付之一炬,成为一种象征物存在。

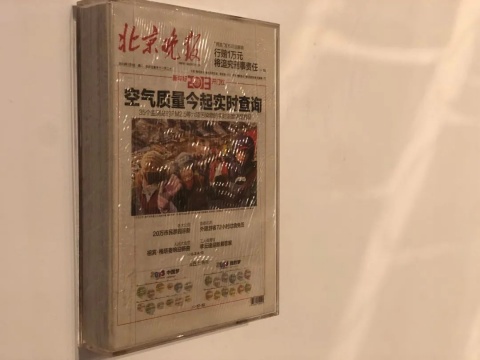

2013年1月1日,《北京晚报》的头版头条是有关空气质量查询的消息。王雷用一整年的《北京晚报》编织了365只口罩,是艺术家面对雾霾的告白。

陈琦的《观象》是一件醒目且巨大的纸雕,他在很多层纸张上,以手工雕刻的方式逐层雕出有如古书上虫蛀洞眼一样的花纹。

泰祥洲《平行宇宙》,前面是陈列于金属架上的陨石,后面则是他揣摩宋人气象的山水画。在他看来,今人对宇宙的探索,犹如古人对山林的探索,都在自身有限的技术条件下向往探索未知的世界。

黄钢的《格子的隐喻》也是用收藏的古字模印板、古大漆板为引子创作的装置。

陈卓的“映“系列,一个以金属包裹光滑的大漆面,另一个则以大漆包裹褶皱的金属,映出清晰与破碎的世界。

王礼军的《水平》以他的视平线为基准线,在大小不一的器皿里灌上纯净水,随着时间的推移,水会随着器口大小的不同而蒸发,水平将不再水平。

沈建国《立园》以一种奇妙的组合将三维空间里的园林画到二维的平面,再折叠到三维空间。

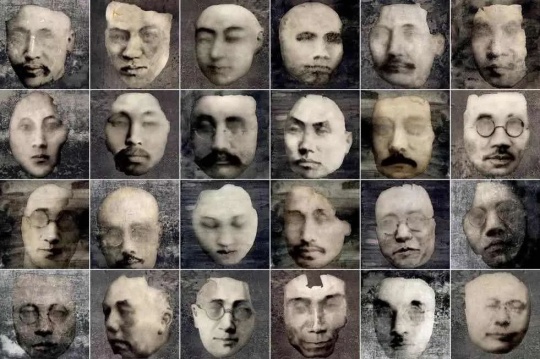

应金飞《一纸繁华》,中国近代转型期的思想家们,静默地注视着这里。

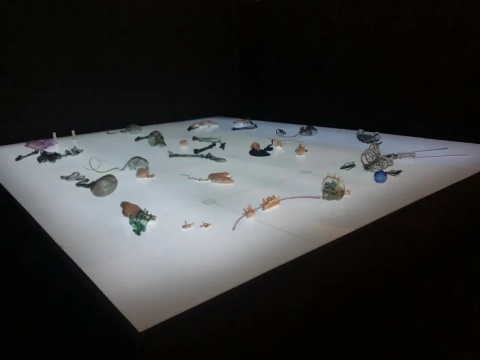

耿雪的《苏格拉底的广场》上,从幽暗的空间里伸出如花朵般玲珑的枯骨、残肢与脏器。这是她在局部战争和难民问题越发严重的时候,对欧洲政治的溯源和反思。

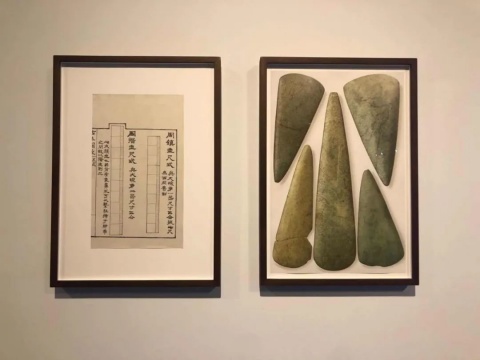

郝量的《辟雍》则是对中国历史的学习经历与情感体验,作品以周代以来的学习场所为题,从先民的石器一直叙述到近代的珂罗版。

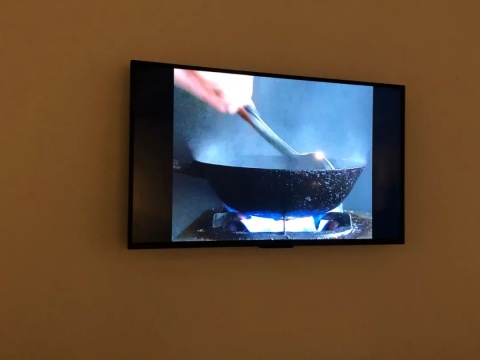

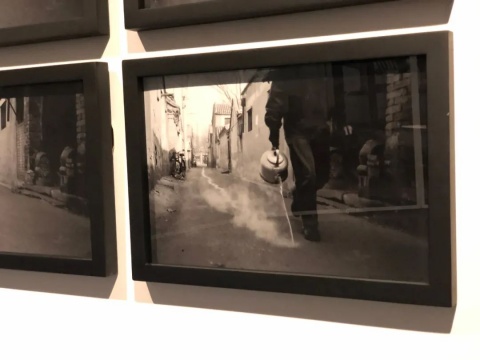

宋冬是一位善于在最最日常中发掘意义的联想的艺术家,因此展厅里为他设置了一个“房间”,门口的影像作品《炒水》与背后的《一壶开水》形成呼应,而进入“房间”的《物尽其用》与实景等比例的照片还原了他与母亲共同完成的场景,照片里的物品是他母亲多年不舍得扔的东西,这些旧物里,呈现的首先是人与人的关系;进而是物与物的关系;而最内层的,是人与物的关系,这些物的聚集,每一件都来自人与它们的际会。

焦兴涛饶有兴味地打量这个商业逻辑下的物质世界,把爱马仕的包装、饲料包装、破烂的木箱子等物品转化成雕塑作品。

邱宇 《声之味》 450×160×20cm 喇叭、香料等 2016

段建宇的《有骨气》打着补丁的画布,以及6根铮铮挺立的竹竿,无声地宣示着自己的态度。

悟

“悟”是个危险的表态。在汉语里面,“悟”的意义太大,轻易不好动用,在弘一法师写“华枝春满,天心月圆”这样的语境里,在“觉悟”、“大彻大悟”这样的语境里是恰切的,但我依然用了这个字,因为希冀无法避让。了悟了悟,“了”了,也就“悟”了。这个部分的作品执拗地回归到“物”自身,但却是回归到我们肉眼所能分辨的最小单体,比如尘埃,比如灰烬,比如光线里的微粒,来探求其易变、脆弱的属性。

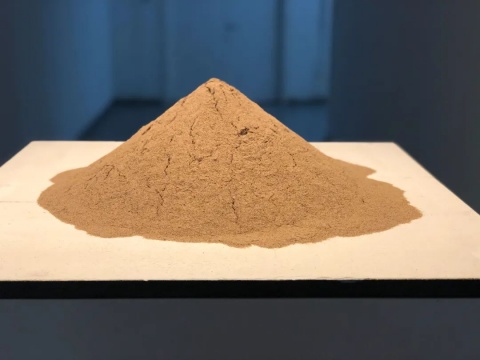

经过一条狭长的、曲折的廊道,空间向内挤压,刘建华的《沙》一目了然。

尹秀珍《废园》水泥,如尘埃与雨水漫漶的墙面。

何翔宇用127吨可口可乐熬成的残渣。

徐冰在“9·11”事件现场收集的灰烬,四位艺术家的四种灰烬,让我们了解这个世界、历史、物与人,“本来无一物,何处惹尘埃”。

微信号:hiartmimi

(可享会员福利)

微信号:hiartmimi

(可享会员福利)