生活没有不乏味的,那就画画乏味好了,作者画廊举办邵译农个展

看完在作者画廊的展览,第一感受是,他的画和装置作品并不冲突,确实一脉相承。那种节制的,清冷的,目标明确的。很久以前看过邵译农的一件装置,《3.28平方米私有土地》。一个普通的台球案子上被铺满了苔藓,非常的无力又非常有力。这次展览中只有一件装置作品,是延续的之前的《木本心》系列,每天涂抹的油漆为树木不断添加新的年轮,最后展现出一个树干的七彩断面。这种形态是一种单纯的结果,它虽然消耗了时间,却不强调过程的重要,而指向最终结果的凝聚,也就是回到最终形式的力量当中。这种力量非过程的集聚而不可得,而一旦形成,过程就只成为一种作品的记忆。

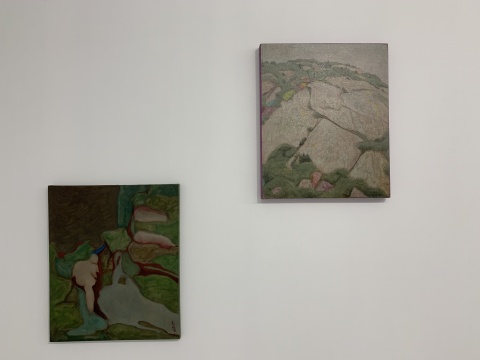

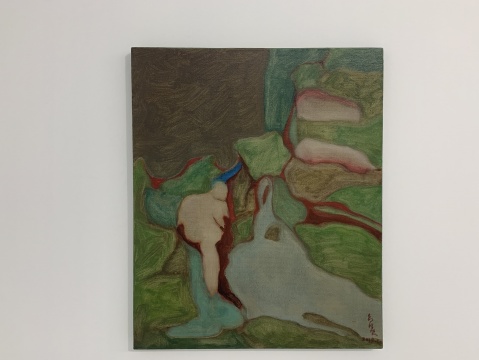

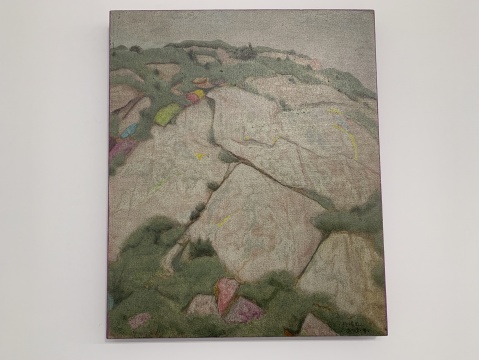

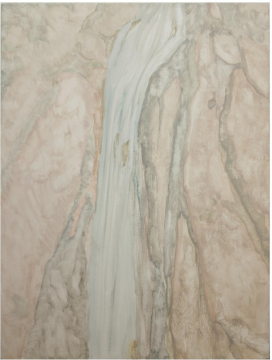

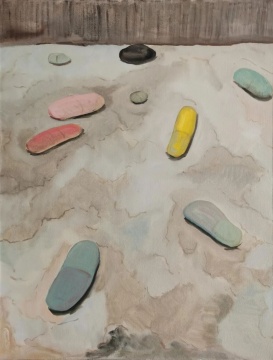

所以,他真的是一位擅长等待又热爱乏味的艺术家。展出的油画里无非是兰草、水瀑、枝桠,一些潮湿的无人看顾的野生角落。并且艺术家是有真的好好观察的。为什么叶子的棱角是这样的,为什么光影下叶子的颜色是这样变化和过度的,为什么树枝的张力和角度是这样富有生命力?

作为人,大部分的生活都乏味的不值一提,根本就没有不乏味的时候。换另一种牌子的香烟也好,搬到一个新地方去住也好,订阅别的报纸也好,坠入爱河又脱身出来也好,我们一直在以或轻浮或沉重的方式,来对抗日常生活那无法消释的乏味成分。而艺术家也许就没有把它们当作乏味与平凡。在疫情居家状态中,这些植物就更显珍贵。呈现在画面中,冷雾清影,色色纷纷,纵有末日之哀,也是几点清艳高华。

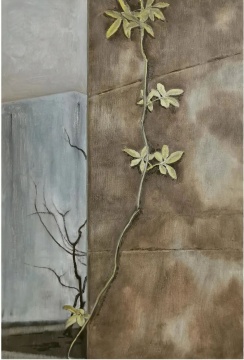

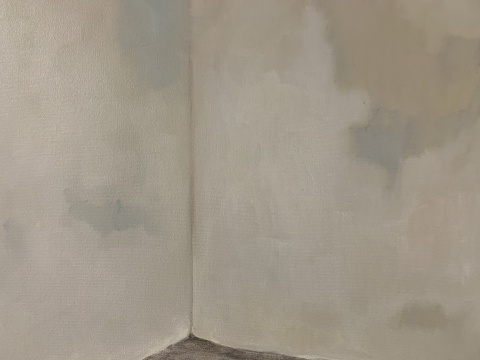

构图取景,心中草稿,画上笔触,颜色得意而忘形,这些姿势证明着艺术家在世间行走,在编辑世界。画面中没有邵译农太多的情感铺陈,他这种自我节制,也还是击中了我。被认真描绘的墙面,潮湿泛黄,一个有点发霉的墙角,一些凹凸不平青石砖瓦。在这幅画面前,我驻足良久。整个展览被塑造和描摹得最用心的就是它。艺术家为什么如此钟情这个角落,这个角落怎么就如此打动他?得芥川龙之介在《一个傻子的一生》中描写那种奇妙的情绪,文章写道:“眼前的一根电线发出紫色的火花。他莫名地感动了。外衣口袋里藏着他的原稿,预备在他们的同人杂志上发表。他走在雨中,又一次抬头看看身后的电线。电线依然放出锐利的火花。他综观人生,并没有什么特别想要的东西。可是,只有这紫色的火花——只有这空中激烈的火花,哪怕要用生命去换,他也想握在手中。”这个角落是不是就是那团微弱的紫色火花。

我喜欢邵译农的画胜过使他声名在外的装置,并且,这种从不把自己局限于某一媒介的创作方式更加吸引我。他周旋于渺小的物,用无限控制有限,把那些看似遥不可及的东西拉的足够的近。正如他自己所说,“一个上好的艺术家身上均会有一种潜质——先你而破局的能力,亦有破己重立的才能。”他的架上绘画,就是他破的自己的局。

展览将持续到3月18日。

微信号:hiartmimi

(可享会员福利)

微信号:hiartmimi

(可享会员福利)