冲出漩涡的人,张月薇与“甲乙丙丁”

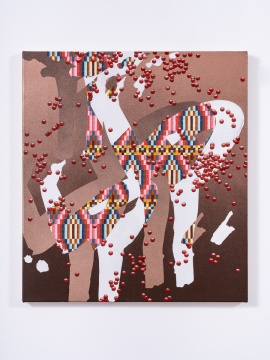

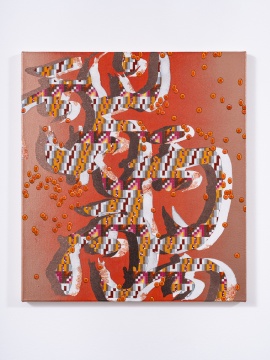

7月10日,张月薇的第二次个展“甲乙丙丁”于长征空间开幕,展出艺术家近3年来的26件作品。当你第一次面对张月薇的画,可能完全没有头绪,这些神秘符号、或偶发或克制的笔触以及不知为何出现的多种层理让本就没有叙事性线索的画面更加碎片化。像素色块、赛博纹样、异域图示、电子元素和互联网美学等共同构成的是一个90后艺术家,一个成长于信息与数据洪水中的原住民的觉醒和宣言。

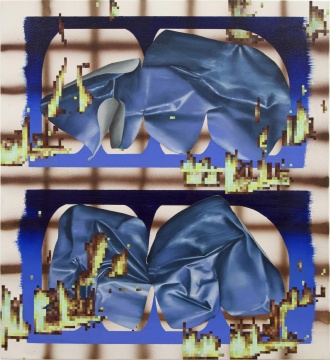

作为成长于多个文化环境(中国、肯尼亚、泰国), 现旅居于伦敦的中国艺术家,张月薇希望用创作去体现文化与地域的流动性,同时审视文化不断被重写的特性,以及信息时代中的矛盾。在这场我们每个人都无法逃脱的工业革命中,每一个个体都被拆解为不同应用程序中的数据和标签。运算法则所制造的逻辑下,我们被推送他们以为的我们的喜好。无穷尽的视频、头条、微博使我们同化、变化、进化...... 也许我们有能力过滤,但无奈之下更多地是祈祷手握信息主权的人是善良的。尤其是疫情在伦敦爆发以来,张月薇的生命时间被“10天隔离”、“14天隔离”、“禁足” 以及疫情“第一波”、“第二波”这些防疫词汇所定义与切割,生活与时间似乎被更加抽象化为一段段独立的碎片。

每日的浏览,每日的热点关注,你点开的每一个窗口再到下一个都会化作永远滚动的并无法溯源的冰冷数据,这些被张月薇表达为画面中的层理交替。精密运算的数据也许在未来就是这个世界的本质了,理性和绝对秩序正体现在张月薇作品中的棱角与标准的颜色过渡和完美塑造。我们被算法定下了各种标签,这些标签也被张月薇体现在画面的元素中,并充当重要的涂层。

画面中依然可见很多带有情绪的笔触,这就像曾经沉迷于手机屏幕,后来突然惊醒的人,他们为这个缜密的世界增添了一些误差和bug。特别是在疫情之下的去全球化世界,整个世界的混沌赤裸裸地暴露了全球与地方的两极分化。身为一名华裔艺术家,张月薇敏感的体会到纷乱的信息科技所产生的分歧和回声室效应。 画面也展示着艺术家在疫情刺激下的一系列感受、思考和反应——对时间和空间的重新审视,对以往绘画素材回收和循环的方法论的发展;所有作品同时也延续了艺术家对地缘政治、亚裔身份、信息社会等议题的一贯兴趣。

展览的中文标题“甲乙丙丁”源自艺术家今年创作的“哑元”系列——以中国古代文字计序符号天干为内容的一组绘画,这组作品的初始概念则寄托在英语标题“lorem ipsum”之中。Lorem ipsum是印刷排版业中常用到的一段拉丁文乱数假文(dummy text),从15世纪至今被广泛使用,因以“lorem ipsum”起首而得名。Lorem ipsum作为一段文字,在形式上满足了排版作业对版式、字体等设计和展示的功能需求,在内容上却呈现了无意义性与荒谬感,这种看似正常、事实上却停滞了的状态,暗合了张月薇在英国伦敦近一年以来对时间、空间、创作和生活所产生的新的感悟。

几何形体“冈布茨”也是画面中最经常出现的符号,几年下来这个形体几乎成为非典型性的,只有张月薇会使用的画面笔触。“冈布茨”是一个数学意义上能够自行恢复直立的三维凸均匀体,由匈牙利科学家在2006年发明。这个经常漂浮于画面层理上的图示也可以比喻张月薇的个人经验。当人们问她属于哪里,家在哪里的时候,她觉得自己就像是一个不稳定的冈布茨, 总是滚动,直到它回到那一点。而从另一个角度来看,她也非常稳定,就是一直处于四处云游。

数字化洪流裹挟每一个人,张月薇就是那个冲出漩涡的人,她用艺术的方式编织新的视觉算法,突破信息时代的干扰,在这个焦虑的、分裂的、分离的信息时代构建自己法则,决定自己应该怎么做,看到什么,识别出什么。

微信号:hiartmimi

(可享会员福利)

微信号:hiartmimi

(可享会员福利)