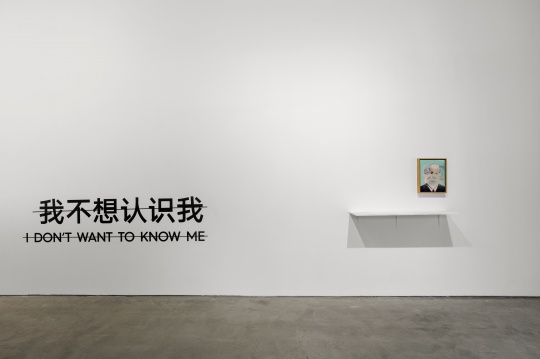

“反叛角色”徐赫,个展“我不想认识我”在三远当代艺术中心开幕

徐赫二十几年来,一直是一个冷静的旁观者。他的作品并不受制于什么流派规训,松弛的画面中诙谐、怪诞的造型与饶有意趣的题目,肆无忌惮地挑逗着观众。当深入解读画面,会发现那些幽默和戏谑的语法背后,是一针见血的对所谓“合法性”的怀疑和质询。徐赫以怪诞消解沉重,在相互冲突的语境中,毫不费力地把现实和历史难以调和的各种关系并峙、重构、彻底虚无化,让人觉得尴尬的同时又难以找出任何逻辑上的破绽。

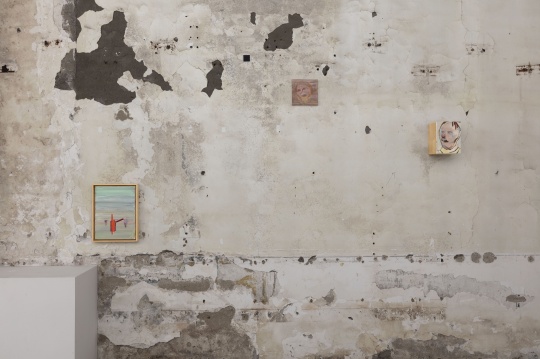

12月13日,徐赫个展“我不想认识我”在三远当代艺术中心开幕,展览呈现了艺术家近几年来的五十余件作品。他的作品看似是“坏画”,随意喷涌的色彩笔触,有着讽刺的艺术语言和锋芒毕露的批判性视角。但对我来说,是好画,很好的画,因为他的画就像是一个空瓶子,将作品和标题的线索串联,会装满不同的态度或者叙事;他也创造那种使人会心一笑之后又欲言又止的氛围,那诙谐的画面怎么就让人读完会感到种忧伤和失望,会为未来忧虑也为现在反思;在他的作品面前,你当然也不会去纠结什么流派语调,不会追溯到某段艺术史,也许正是在那种“放下”的状态里,艺术的“灵晕”开始显现。

就算是洋洋洒洒的画面也需要数月甚至几年完成,随性的笔触和构图都是需要深思熟虑和反复琢磨,每件作品的现实来源也需要大量的阅读,读小说,读历史,读这个世界,所以他的主题呈现碎片化趋势。

如今,在这个表演恣意驱逐真实的世界,人们沉迷于景观的游戏中,顺应消费主义和享乐主义的驱使,人性被折叠简化为单纯的表象,碎片化的信息流落在生活的方方面面,徐赫清醒地注视着这些乔装打扮后的幸福,身在这一片“繁荣”中,作为个体的他,作为艺术家的他,希望作品流露的反思和质询,所揭露的伪善至少可以给观者一点提示,他希望借由绘画来破除现代景观的海市蜃楼。

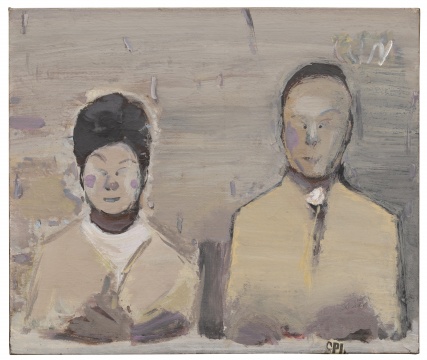

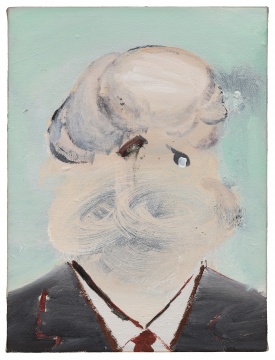

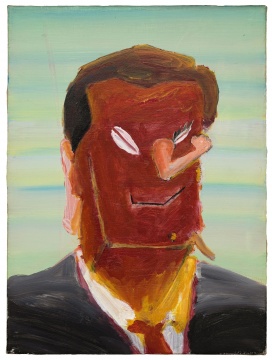

徐赫自创了一套符征和形象,其中大部分人的面貌是模糊而扭曲的,面部被随意涂抹或者掩盖,以此来映射社会的混沌状态和同质化灵魂。他画面中也时刻充满着对当下这会的担忧和反思,身处极端情况下的那种无处可逃的感受,让他近年来作品中的现实关怀和社会性更加强烈。青年批评家王鹏杰说“徐赫不直接给出答案,而是松动固化的历史图景,将审视历史的权力从看不见的至上之物归还给每个人。”徐赫也越来越赞同王鹏杰所说的“政治是艺术的底色”。他无法回避掣肘的权力中心,反感公共的暴力以及强权秩序,质疑“正确”的教条。但当然,他也聪明地选择了迂回道路,用漫画式的画面、明快清新的色彩、荒诞的形象来消解这些尖锐的话题,敛藏起一些锋芒。

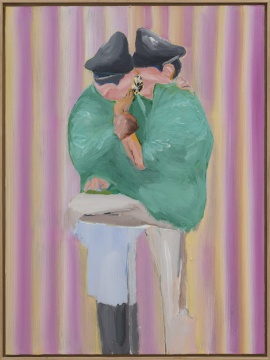

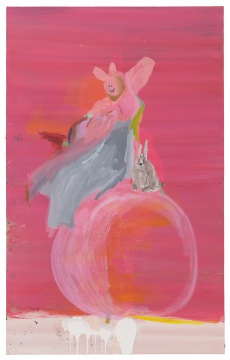

他在自己的作品中行驶着特权,以虚构和再创造以及反崇高的幽默语言探索个体视角下政治形态、生存境遇的恶性变异,以及危机四伏的当代社会。比如在《未来人弗》中扭头无视、对人类深感失望的弥勒佛,在《队伍不好带了》中富有悲剧色彩的领带人,在《呵呵》中相互亲吻又相互挣扎的荒诞行为,在《人类愚蠢精华》中试图吞噬一切的嘴巴和充满欲望和目的的真实眼神,在《你以为换了个马甲我就认不出你了吗》中彻底被娱乐化和虚无化的英雄拿破仑,徐赫认为世界悲剧的一部分根源来自于那些掌权者愚蠢的妄念与无知。

徐赫的作品虽然诙谐幽默,拒绝一本正经,用自嘲而非颂扬崇高的方式和语气创作,但作品的内在一定是正奇的,他说“我绝不是想要那种肮脏的、猥琐的、懦弱的画面。”他时刻保持敏感,并用疏离嘲笑的方式对抗糟糕的世界。

画面中清新颜色的泼洒涂抹、覆盖流淌对于徐赫来说并不是内心的表达,而是一种互补,一种对焦虑忧郁心情的自救。那种混沌和抽象,对被否定物品的反否定都是成为对沉重现实的狂欢性冒犯。有时我甚至觉得,这些轻松的绘画承担了过多的价值和压力,但这正是艺术家为自己找到的生而为人的价值。他说“作为一名艺术从业者,艺术的社会,教育功能,没有人能够逃避它的意义,纵使某些人自我认可的个体娱乐功能,似乎与社会的整体联系微乎其微,但即使你不面对别人,终归还是要面对自己,然后给出一个价值。这个价值决定你的艺术态度,怎样成就你的作品。”

所以,徐赫的作品,赤裸裸地表现断裂和挣扎,正大光明地描绘个体与世界对立时的不知所措又坚定不移的态度,他让每一件作品都承载着独一无二的设问、猜想、隐喻和实验,让每件作品都即保持缄默,拒绝直白透露具体的故事和细节,但又掷地有声直戳要害,指涉时间、空间、永恒、历史、政治、神话、灵魂、人性之幽微等重大的命题。

展览将持续到2021年2月10日。

微信号:hiartmimi

(可享会员福利)

微信号:hiartmimi

(可享会员福利)