今天如何面对昨日的传统?我们和17位艺术家聊了聊

传统与当代的一次对话

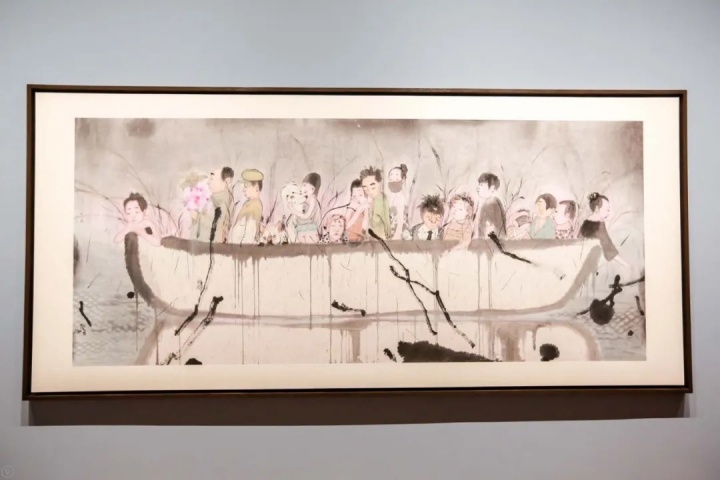

此次“传统的复活”则更强调传统与当代的对话,既是对历史的审视,也有对当下的重新思考。当然,45位/组艺术家,94件作品这样的高量级也是展览的一大看点。

传统是一条线索,但不是唯一的线索

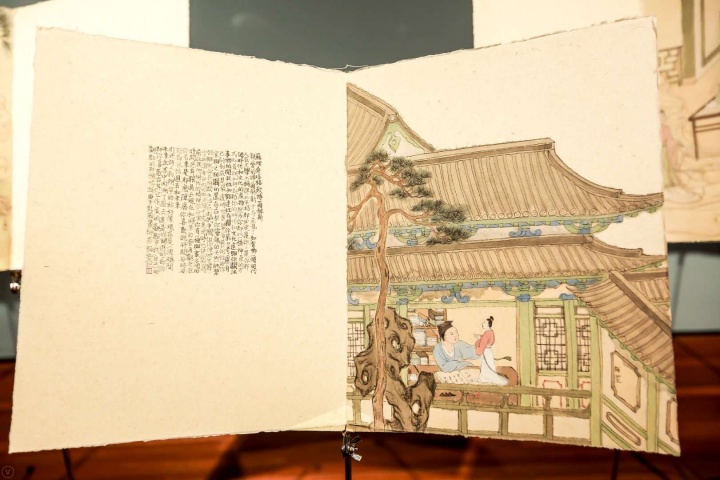

展览依照时间线索铺开,以民国、新中国成立和改革开放作为时间分割点,展现了1911-1949年、1949-1978年、1978年至今三个不同阶段的作品。

艺术家认为的传统是什么?

《剑龙》 180×150cm (右)水彩纸镂刻、水彩、丙烯、浸蜂蜡,棉线缝缀于背绢宣纸 2020 ©邬建安,2020

《兔的肖像——山顶》 240×160cm 宣纸水墨 2020 (中)

《明式睫毛》 21×155×6cm 紫檀木 2007(右)

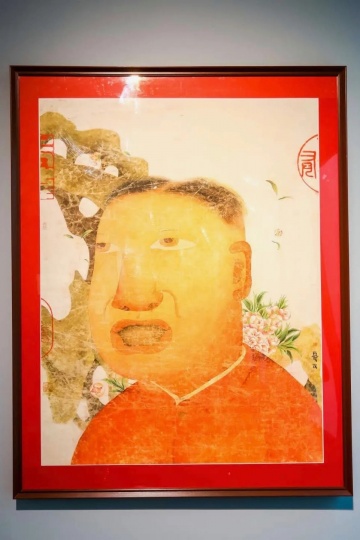

朱伟:打着传统旗号的有时可能是创作能力低下的表现。传统是养料,养活了一批面对当代题材束手无策的艺术家,成了他们的遮羞布。特别是水墨画中的工笔画行业。

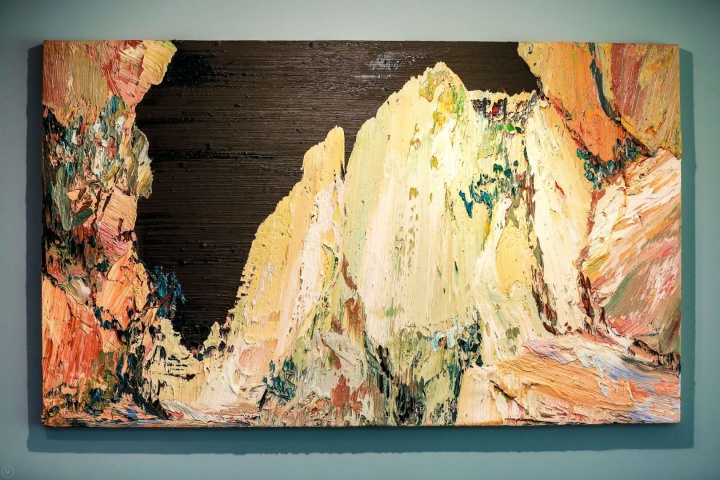

尹朝阳:现在看,传统被许多人做成了创造力低下的遮羞布,也是许多人拒绝前进的靠山,传统更是一个巨大的就业神器,为许多人提供了饭碗,传统更是许多自命新派的角色赖以存在的前提,不反对它将师出无名。对我来说,传统很象身体里天然自带的习惯,涉及基因,需要时常学习,了解和摒弃。并非一成不变,却时常需要补充新鲜血液,新的角度,新的词汇。传统永远代表曾经和我们一样的人所创造的最有活力的那个部分。

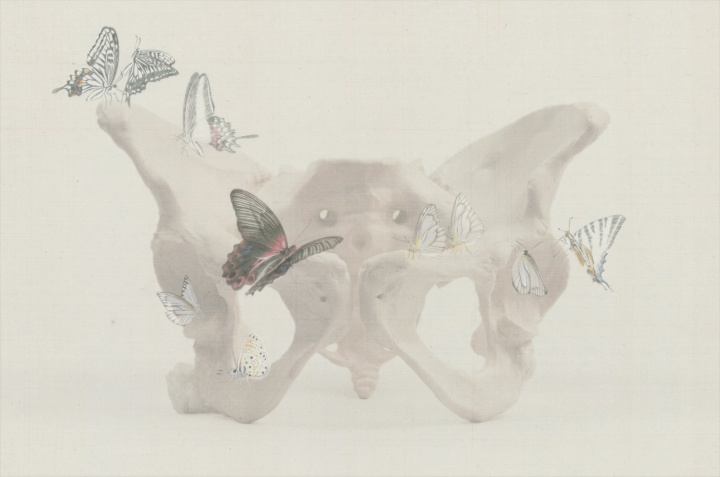

王濛莎:在绘画实践中,我对“传统”这个词非常谨慎,对待传统,所谓“用最大的力气打进去,再用最大的力气打出来”。传统的母题与技巧要经过消化后溶入自已精神之中,正如石涛所言“借古以开今”。

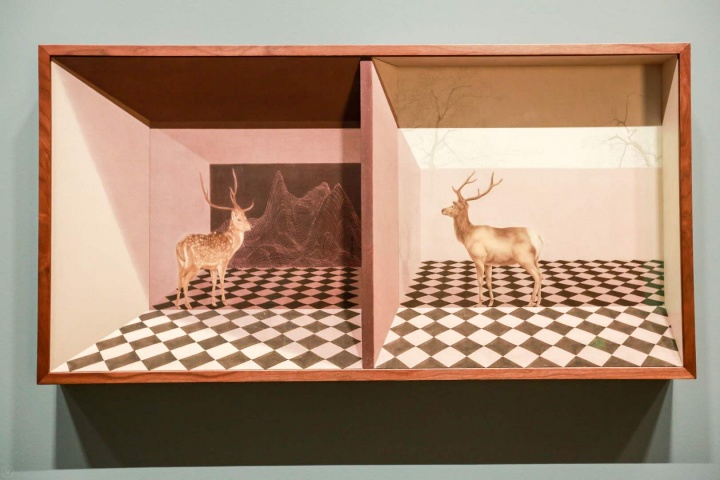

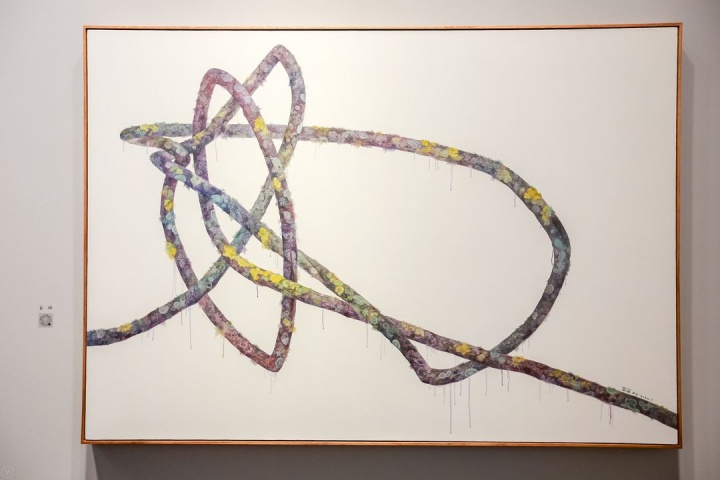

谭勋:如果从“传统的复活”主题下讨论“传统”,我想应该是当代意义上的再生产,它有别于继承传统的“传统”。传统一直都在,无论是文化、精神、符号、材料还是技术,关键在于当下如何唤醒它。在我的创作中,从隐性的文化脉络、审美精神到表象的图式符号、材料技艺,都有对于“传统”不同层面的思考和转化。

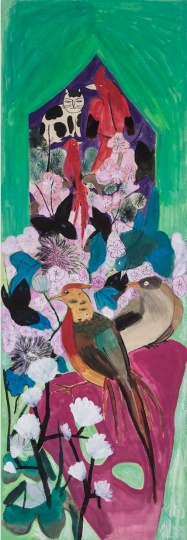

相对来说,社会主义的革命传统可能是我们血液里更深刻的传统,我的工作也可能更接近精神层面上的革命者而不传承者,我的作品基本都是面对现实处境和问题的直接反应,甚至都不带一点象征和隐喻,就像一名战士或者拳手。

至于那些松石园林金经书字画的图像使用,应该算是一种当代叙事中自带口音,但肯定不是修辞。当然,我常常会以此来剖析和反省自己意识成因系统中各种文化的基因碎片,以及它们如何构筑或者改变着我们当代的公共意识。

微信号:hiartmimi

(可享会员福利)

微信号:hiartmimi

(可享会员福利)