躁动的3月,你印象最深的展览是哪些?

3月的艺术圈已经不能用“回暖”来形容了,简直可称“燥起来了”。据统计,仅北京地区和上海地区的两个周末,展览数量就已达百余个。

作为媒体人,不是在展览现场,就是在去看展览的路上。

而总有些熟面孔,在多个展览现场都能遇见,让人不由晓叹:世界真小。

虽然今天是愚人节,但让我们来活泼且严肃地聊聊:在3月“海量”的展览中,留给你印象最深的是哪个?

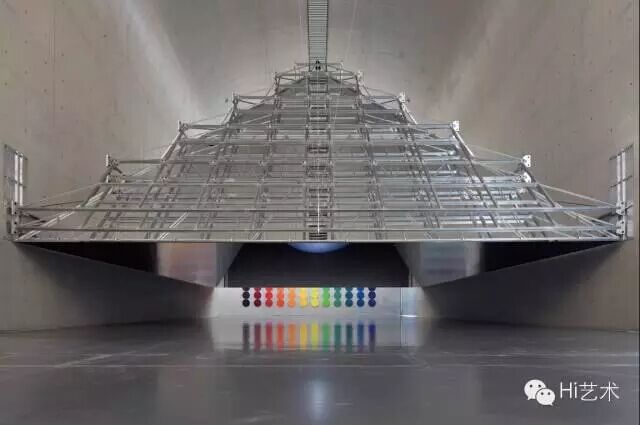

展览一:奥拉维尔·埃利亚松——“无相万象”

地点:龙美术馆

周艟(藏家):这是个让人惊讶的展览,龙美术馆因为其庞大的空间体量,是个让人难以驾驭的空间,但埃利亚松在这个空间中有着十足的驾驭力。并且他在龙馆空间中带来的每件作品都是令人赞叹惊讶的个体,我在展览现场没少听到来自观众们一片“Wow”的声音。纵观近期的展览,虽然密集又甚至有点气氛狂热,但已经很少有让人能保持如此惊叹感和新鲜感的展览了,因而不得不佩服埃利亚松的巨大创造力,只有他一人在诸多的展览中脱颖而出。

孙国胜(《芭莎艺术》助理出版人兼主编) :艺术展览不同于游乐场,但是具有现场丰富互动及体验感的展览,更需考验艺术家如何保持作品的艺术性。埃利亚松作为一位国际当红艺术家,他的领导力和团队的执行力促成了展览良好的效果。

黄晟骎(《国家美术》编辑):让我意识到这样一个问题:筹划一个好的展览时,是不是也需要考虑到它是否适合观众拍照呢?从去年走红申城的“雨屋”,到如今广受热议的“无相万象”。我们不得不承认,许多愿意花钱买票看展的观众,踏入展厅所追求的并不是展览艺术家有多“声名远望”,展览策展人有多“巧思心意”,而是这场展览是否能让他们留下美好的“定格”。这样想来,“无相万象”这一展览名称是不是就是让更多人能留下他们看展的“万象”表情呢?最后就顺杆爬,希望大家都能在这场展览中拍到满意的“头像”照哦!

展览二:“假园”

地点:今日美术馆

许柏成(艺术中国 副主编):展览摆脱了大多数中国艺术家以艺术家为叙事主角的策划模式,而是聚集了多位艺术家来共同说明一个学术问题。穿越其中,一种随意与轻松油然而生,我们敬而远之的“当代艺术”可以如此的面貌走入我们的生活,似曾相识,却是前无古人。当代艺术界,具有东方诗意色彩的作品不在少数,关键还是看策展人如何点石成金,化无章而成有序。且不论这是否是一种传统在今日的推进或重现,面对自己丰厚的上千年的文人传统,以当代语言的方式激活,总得有人要尝试一下吧?

鲜卓恒(Artgoer 市场部总监):都是假的景观,一切都是假的,我们的生活环境真的是很糟糕,只能来造假景来安慰自己吧。但愿一切假的都是真的。

陈晓玲(新浪收藏编辑):在园子里转一圈,感觉整个人都清爽了不少,到处都很美,尤其喜欢那个骷髅头里长出绿色植物的作品,神奇,艺术家的脑洞大大的。

展览三:陈飞——“来日方长”

地点:麦勒画廊

李苏桥(藏家):以前再熟悉不过的80后坏小子的浪漫抒情不见了,我不知道别人怎么想,在严谨的构图和细腻如女性的笔触里,我读懂的只有那些他躲躲闪闪讲述的故事,这些像电影镜头一样考究的静态画面栩栩如生地让道听途说知道一些故事内容的我随看他一起进入了他的情绪,赞美、暴戻、调侃、悲情、自残、天真.......这些与今天趋一的时代那么不合时宜的情绪在眼前晃来晃去,让我想起了很多在这个城市里相熟的年轻人(也包括以前的我们)他/她们寻常的日子,对着天空撸串说再见是因为我们都无法回去。回去并不一定是最美好的,想回去是因为我们再也回不去。

牟林童(艺术家):我对陈飞艺术中视觉语言的延进比较感兴趣,对他在图像的叙事性和情绪故事更感兴趣。还有一个印象深刻的原因就是:媳妇怀孕,陪她看的展览不多。

展览四:“乌托邦·异托邦——乌镇国际当代艺术邀请展”

地点:乌镇北栅丝厂、西栅景区

吕澎(策展人):这个展览满足了大家的基本需求:“大牌”、好的作品、充分的展示空间和场地、好的开幕式、接待服务……仅仅从规范角度来看,乌镇这个展览开给古镇开了个好头。

曾琼(iSGO Gallery 艺术总监、“新星星艺术节”创始人):在国内看到的第一个具有真正国际意义的展览,真正呈现了国际当代艺术的概念。展览整体策划非常用心,既难得地邀请了众多国际性明星艺术家参展,又在作品选择上颇用心思,参展作品的类别,代表了国际前沿当代艺术的思考方向和创作手段,同时还具有强烈的互动和观赏性,能吸引普通观众,符合乌镇的特性。

展览五:常青藤计划·芭莎艺术校园行——“UTOPIA艺术理想国”

地点:UCCA

鲜卓恒(Artgoer 市场部总监):乌托邦历来都是抛弃了艺术家,这一次艺术家自己造了一个自己的“理想国”,展览的体验互动很好,艺术家也能充分利用空间布置,现场效果也很嗨!如果真有这样的艺术理想国就完美了

展览六:M+希克藏品——中国当代艺术四十年

地点:太古坊ArtisTree

王从卉(艺术品收藏顾问、独立艺术评论人):今年,中国当代艺术几乎可以被称为希克年,且暂不评论展览的品质,只说经过这两个展览的精准国际化宣传和香港及瑞士巴塞尔的密切互动,可以看到希克将自身定位成中国当代艺术最权威最重要的西方收藏家的身份定位进一步夯实了(本来除了尤伦斯夫妇之后也没什么可以与之竞争的对手了)。但是,遗憾的是展览现场都是标配作品,看起来并不令人激动、感动或躁动。作为一个个人收藏,其中缺乏了个人的独特趣味,审美标准和故事性,因而显得有些乏味不可避免。鱼和熊掌不可兼得,又要占位又要出位实在很难做到。最后吐槽一下: 这个展览地点有不好找,又在商场,效果真的不够理想。真希望香港别闹了,赶紧把M+建好,早日摆脱文化沙漠的称号。

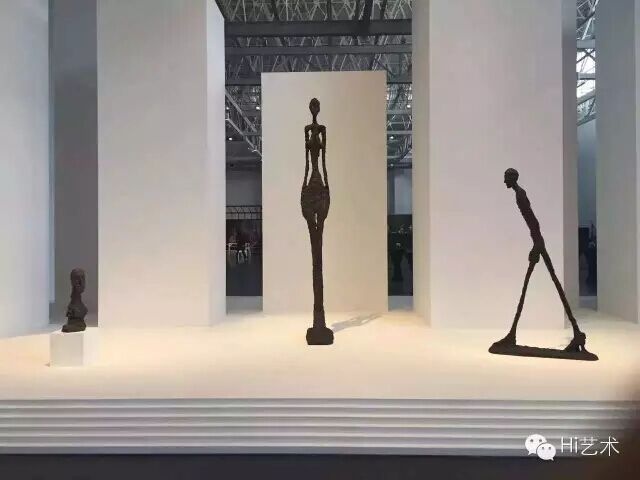

展览七:贾科梅蒂回顾展

余德耀美术馆

王从卉(艺术品收藏顾问、独立艺术评论人):这个国际西方大师的顶级回顾展是3月沪上最热门的话题,也是圈内刷屏最多的展览。虽然没有到现场,但是从圈内的兴奋程度,邀请而来的诸多雕塑领域的顶级藏家的现身,使人们觉得国际大师展即将成为我们所处城市的常态。这绝对使一件令人想起来就很爽的事。

展览八:黄永砯—— “蛇杖Ⅲ:左开岔道”

地点:上海当代艺术博物馆

段维佳(雅昌艺术网 编辑):黄永砯“左开道岔”,整个展览就是一场怪兽的集合地,动物的自然法则对人类来说是怎样的?你或许有宗教信仰?人类文明进步还是退步?To be or not to be?这些无头动物、闪着白光的蛇骨、巨大的转经筒、斜吊着的半截车厢,或许给了所有人思考。当然,黄老师的艺术观也让我好奇,他的“冰箱里还有什么菜?”

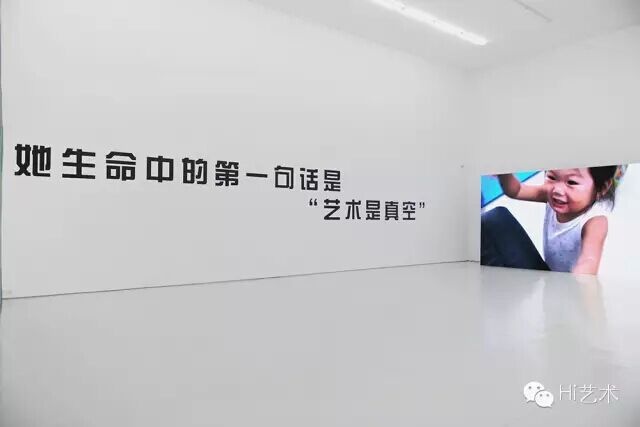

展览九:李燎——“艺术是真空”

空白空间

朱凡(资深编辑、看展达人):从与岳父争执为发端的"艺术是真空"到记录与母亲沟通障碍的项目"夏家英",李燎近期的创作从社会回归到家庭这一基本单位之内,现实生活和创作的模糊边界恰恰是其中矛盾而引人深思的部分。李燎用一年七个月的时间,教女儿说出人生的第一句话,"艺术是真空",用六个月的时间自我平静再展出。这不是简单咿呀学语的温馨过程,而是被设置规则、拒绝外部语言干扰的相对真空环境,新生的孩子又是一个近乎绝对的真空状态,期间设置的糖果奖励机制遭遇孩子的逆反期的失效都是不可预估的。

展览十:李振华——“你看到的就是全部”

地点:Tong Gallery+Projects

许晶(《艺术客》客户经理):作为一名“吃货癌”晚期患者,必然觉得不会策展的五星厨子不是个好艺术家。度过寒冷冬日,天气回暖,艺术圈也慢慢“燥起来了”,各大画廊的展览项目也陆续登台,严谨的艺术概念、宏大的叙事梳理等,而我更喜欢以一种轻松、有趣的方式进入观展模式。五星级酒店大厨、独立电影制片人、策展人等,这些标签或许是李振华众多身份中大家熟知的几个,而今他又以“艺术家”的身份举办首次个展,现场一束光、三只狗、七个鸡蛋及一些旅途随拍构成了展览主体,他以一种比较轻松的“淘宝美学”概念反观时下的生存状态,继而发现日常生活中“刻意”与“不经意”的美感,在这里不用探讨这些图像背后的意义,你看到的就是全部,也提醒自己要有一颗富足、清澈的内心。

展览十一:安东尼·葛姆雷——“屯蒙”

地点:常青画廊

孙彤(Tong Gallery+Projects 负责人):艺术家安东尼·葛姆雷的作品与画廊空间之间的关系,让我有种享受美术馆级展览的感觉。

展览十二:魏立刚个人回顾展——“万物查”

在3画廊

王从卉(艺术品收藏顾问、独立艺术评论人):魏立刚是我个人非常欣赏的艺术家,10年前买的第一件当代艺术作品就是魏立刚的作品,那个时候还没有当代水墨这么一个版块名称。这次的个人回顾展展出了艺术家20年来进100件作品,让我们可以看到艺术家从书法汉字出发,一路探索,形成鲜明而多样的个人抽象水墨风貌的全过程。瑰丽浑厚,气势磅礴,非常过瘾。市场面看,魏立刚并为参与到2013-2015年的新水墨泡沫中,在水墨版块回调并名单继续博伊德过程中,这个时间点的个人回顾展无疑像该版块的藏家们明显的提示了一个完全不容错过的当代水墨艺术家的存在。

展览十三:“工餘”

地点:Para site

朱凡(资深编辑、看展达人):工餘是Para site“香港外籍佣工社群计划”的延伸项目,Koken Ergun作品《Binibining Promised Land/菲律宾小姐应许之地》记录了为了改变生存状态的贫民选美,从街头的苦中作乐中寻找乐趣和尊严。Brian Gothong Tan2006年作品《伊美黛到了新加坡》中,穿着白色塑料袋制成的礼服,在水晶灯下歌唱。这种源自生存现实的矛盾,只有走过尖沙嘴的重庆大厦,经过早市中采买的菲佣们,才知道这并不是一场关于全球化之下身份认同的空谈。比起看到非洲对功夫和中国的想象,这更接近现实的问题本身。

展览十四:托马斯·费因斯坦——“灵赋”

新时线媒体艺术中心(上海)

王姝(央美艺讯网英文版主编):奥地利艺术家托马斯·费因斯坦(Thomas Feuerstein)中国首次个展,他的装置像是从未来世界而来,又仿佛在探询着未知的世界,生命与非生命,有机物与无机物,人与人造物在装置中发生着关系,现实与虚构交融彼此消解,灵与物相互关联又相互作用。

展览十五:梁硕——“无隐禅院”

北京公社

朱凡(资深编辑、看展达人):从《浮生六记》生出的无隐禅院,借用了展览空间上一展览的结构,从洞中穿行,上行面临仰视俯瞰的快速视角变化,最终以开阔见湖为结尾。对于建筑材料和废弃物的运用,是梁硕一直以来坚持的对于“渣”这种美学观点的实践。

微信号:hiartmimi

(可享会员福利)

微信号:hiartmimi

(可享会员福利)