画廊的2015

洗尽铅华,沙中藏金

大多数画廊的2015年都不算好过。

在这样的一个年头,翻开年度展览目录,反倒会带来更多的惊喜。与几年前的那个“坏年景”相比,这一次,并没有几家画廊倒下。反倒是很多画廊蓄势待发,在一个宽泛意义上的“坏时代”,筹划着属于自己的“好未来”。

有更强的适应和应对能力,是时间和实践留给画廊的宝贵财富。而相比过去每一年总会出现的很多让人眼花缭乱并为之兴奋的噱头与花样,在面对这次市场吃紧的现实时,几乎所有画廊,都在策略性的调整、应对中,稳稳地保持着自己的原则。作为年度盘点,相比“寻找年度噱头”,发现这一点或许更为重要。

对于画廊来说,2015并不是最好的时代

如果说过去出现在年度榜单投票榜上的画廊常常有着一两个展览的影子,现在,这些“影子”正在变成一个个清晰的“标签”。这些“标签”被持续放大并屡屡验证,代表着画廊对“自我”越来越关照,也越来越坚持。画廊终究是个“慢行业”,在经历了反复沉淀之后,这个事实上十分古老的行当,如今在当代艺术市场有了更客观的注解。“慢”当然不意味着墨守成规或者固执己见,而是指得有关画廊方向、规制的“基础建设”,不应当紧随潮流起落,而是应当慢中求真。这样的“慢”,未尝不是“标签化”过程的“慢”。相比来去匆匆的繁华与热闹,从“慢”中得来的明确让从业者更加从容,看上去也更有未来。

观察这一年画廊的展览,已经不太容易找到雷同的“范例”。画廊与画廊之间,虽然合作形式愈发多样并频繁,却也越来越划分出明确的界限。不可避免的,市场仍将在一定程度上左右从业者的心态,而值得期待的是,画廊正在展示出终结对热门板块盲目追逐的信心,因为那更像是一场游戏,而不是事业。

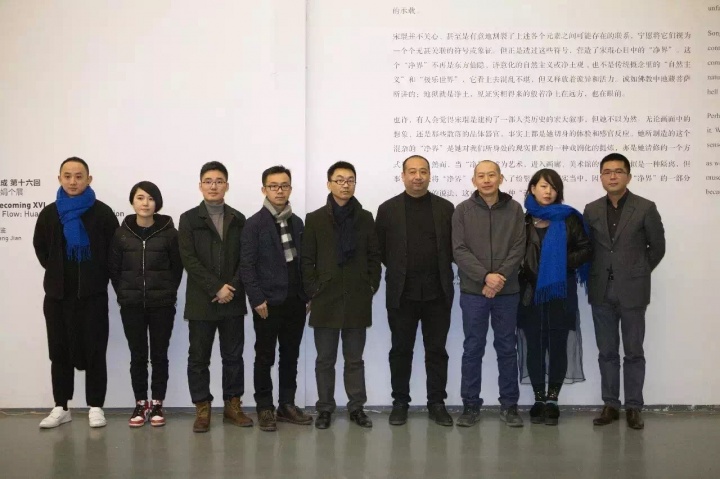

2015年,画廊与画廊之间、画廊与艺术机构之间的合作日渐紧密

十年磨剑,制造气候

“十年”显然是接下来,业界愈发常见的一个词。

越来越多的画廊已经或就要迎来自己的“十周年”庆典,作为陪伴画廊成长的媒体,《Hi艺术》也已经跨入第十年。十年不长不短,却是一个完整的“年代”。早熟也好,发育过快也罢,在十年的时候,中国画廊看起来正在普遍进入属于自己的、拥有越来越成熟的思想、心态和行为方式的成熟期。

画廊作为当代艺术最为前沿的阵地,在国内有着特殊的境遇。十几年来,国内画廊虽然展现并经历了超级的发展速度,同时也在不同市场的竞争与社会规范的缺失的大背景下遭遇着两面夹击。幸好,“不幸福”并没有阻挡好画廊的“坚守”,而“坚守”到今天,市场的转化与整体行业规范的完善也正在让好画廊憧憬拨云见日。

作为劳模代表,蜂巢当代艺术中心在2015年的年尾仍然保持着同时开四个个展的工作节奏

十年磨一剑,接下来当然是“今日把示君”。画廊究竟在多大程度上受到“市场环境”的影响,并没有一个确切的数据,可见的线索是,有自我运营方向的画廊一定会走得更长远。一个艺术家和一场展览的成功,并不是决定一个画廊成功与否的最大砝码,一个画廊也不可能一直正确。

也许,画廊作为个案,成功与否的判断标准在于自我造血机能与艺术家机制的健康与完善,画廊作为行业,成熟与稳定的判断则应当基于组成这个行业的画廊们,是否都处在寻求成功的自检并完备过程当中。从这一点看,十年节点上的中国画廊业走得是一条越来越正确的道路,中国画廊也正在制造着最正确的行业“气候”。

2016年,对画廊来说意味着什么呢?

微信号:hiartmimi

(可享会员福利)

微信号:hiartmimi

(可享会员福利)