董孝驰 在现代自然中书写多声部图谱

蜂巢当代艺术中心(北京),2025

与这一系列作品隔空相对的,是由铅灰色的砖瓦构筑起的半封闭“L”型空间,后者正无声警醒观者:人类或曾参与,但也该偶尔缺席于这片自然。恍然间回头,会看到一只巨大的变色龙的眼睛正反向凝视着画布外的观者。

据悉,艺术家常将足迹扩展到伦敦的皇家植物园(Kew Gardens),这也意味着,他的创作对象从家中的生态缸扩延至被殖民与解殖叙事笼罩的人工景观。

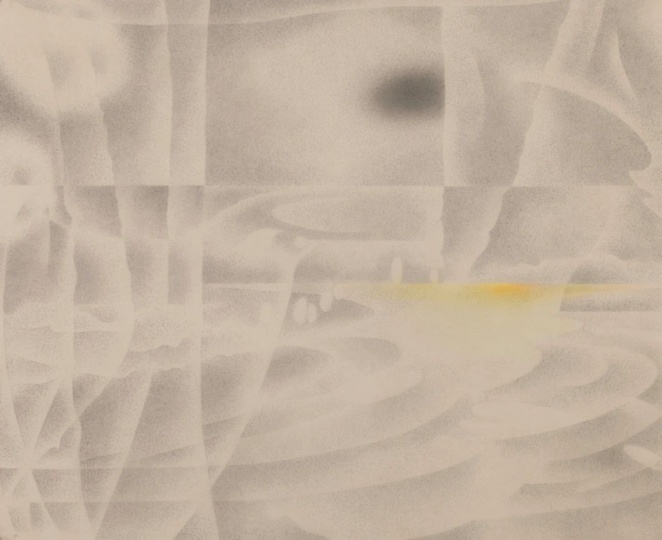

在董孝驰的眼中,正如亚马逊王莲会在植物园中被玻璃穹顶的倒影大卸八块,如菌丝般自行攀爬的矿物颜料,在他的笔下,成为和钢筋铁架如出一辙的格状纹路。

他将人工介入自然的痕迹进行转译,甚至让正在弯腰照料的园丁的身影直接出现在《睡莲温室》里。若看得足够细,被园丁搅动后的水面上的泡沫也滞留在画布上,再次地提醒观者不同生命间的物理羁绊与情感拉扯。就像《艺术家收藏花园工具上绘画》(2025),在小型的画作尺幅中,艺术家继续锻造有关植物与园艺的双重交缠。

图片由艺术家提供

白盒子展厅本身就缺失沃土滋养,和后工业的荒芜颇为相似,但正如贾曼在核电站旁建造无边界的花园,董孝驰在有限的空间内,构筑三层彼此嵌套的生态场域(家中生态缸、邱园、贾曼的花园)。

让水墨技法渗入赤玉土的痂皮之下,给工笔线条与色粉让渡轻盈的生长权,这些都是贾曼意义上的“现代自然”的浪漫旁证,也是“共食者”之所以能铺开生命的宽度,容纳多重意义上的“他者”的缘由。

尽管暗厅中的这扇墙已不言自明地成为艺术家将其关于贾曼花园的全部记忆凿开后的产物,董孝驰在如此写实的表达中,仍致力于展现非均质、非线性的时空逻辑。

白盒子展厅本身就缺失沃土滋养,和后工业的荒芜颇为相似,但正如贾曼在核电站旁建造无边界的花园,董孝驰在有限的空间内,构筑三层彼此嵌套的生态场域(家中生态缸、邱园、贾曼的花园)。

让水墨技法渗入赤玉土的痂皮之下,给工笔线条与色粉让渡轻盈的生长权,这些都是贾曼意义上的“现代自然”的浪漫旁证,也是“共食者”之所以能铺开生命的宽度,容纳多重意义上的“他者”的缘由。

有趣的是,缸里的变色龙总以为自己藏得很好,但其实我们一眼就能看到它。这种“以为自己是隐身的”错觉,让我想到自己在伦敦生活的感觉。有时候你觉得自己是在边缘、在缝隙中,但实际上你始终处在某种视线里,只是那种被观看的方式,未必是你能掌握或回应的。这种设定也回应了我在家中与动物,植物共处的经验。我与这些生物“日日相对”,渐渐放下了作为“饲养者”或“掌控者”的身份,开始更多地意识到彼此之间是共在关系。

微信号:hiartmimi

(可享会员福利)

微信号:hiartmimi

(可享会员福利)