商业体能否成为完美的艺术赞助人?

在买气最旺的商业街,试走进店铺,做一个最不讨好商业的展览,是不是当代艺术的痴心妄想?

梦想还是要有的,追过了就知道了它的滋味。

有求以来最难的一次!

“难,太难了,有史以来最难的一次!”身经百战的资深策展人冯博一感叹到,“彻底超出了以往的经验。”难倒这位老炮的,是刚刚在西安老城根G Park开幕的展览“出壳”。

面对眼花缭乱的商铺,面对商业的铜墙铁壁,策展人的理念,艺术家的观念是有效还是失效呢?是摆在所有参与者面前的疑问。

“出壳”,尝试用实验去解答这个疑惑。虽然它发生在西安,一个当代艺术氛围稀薄的内陆城市。但老城根G Park还是决定迈出这一步。

老城根G Park是谁?一个地理位置不算最优,但凭借强大的招商能力和优质服务,开业八年已成为西安顶流的开放式商业街区、本地年轻人最爱的潮流胜地。遮风挡雨的水立方膜结构的天幕、异形LED水晶屏、水舞秀场是它最具辨识度的地标。即便在2024年经济整体下滑的形势下,老城根G park的客流和销售都保持着双提升的逆增长趋势。

理论上来说,当代艺术展肯定不是为老城根G Park赋能的最优选项。

尤其它还放弃了最容易吸睛的捷径:打包搬运一个装饰性或打卡性的预制展,填充进公共空间。老城根选择了一条费力,却未必讨好的路线:邀请艺术家对街区品牌进行考察,利用原有的商户空间和商品陈列,在不影响正常营业的前提下,以嵌套的方式进行创作和展示。

而我们过去看到的案例常常是:品牌根据其营销策略挑选艺术家,再委托艺术家创作,按照商户的意图进行展览和呈现。没有策展人,当然也不需要。

艺术家反选,

商业品牌接受吗?

“出壳”反其道而行之。

“先由艺术家挑选商户,然后提供作品方案,并在老城根G park工作团队协助下,再与这些商店进行协商、再协商”。“出壳”策展人之一冯博一介绍到。

艺术试图“入侵”商店,凭什么要被商业接纳?即便是拒绝,也合情合理。交租金做生意,为什么还要让出空间给所谓的艺术?为什么要接受反常规操作?当天马行空的艺术与逻辑严密的商业系统碰撞,那条看不见的界线瞬间变得泾渭分明。

“艺术家必须学会如何调整和重新定义他们的作品,使其在一个商业化的背景下依然保持艺术价值”。这是策展人王檬檬对“出壳”特殊性的看法,她同时也是西安美院跨媒体艺术系主任。

用开放性换取突破性

在支持“出壳”之前,时爱丽与当代艺术距离最近的一次是2020年——她在花鸟集拍卖群里购买了数件作品,支持疫情援助和捐赠慈善公益。之后,老城根G park从2022年开始连续三年为西安美术学院跨媒体等专业的毕业生提供展示舞台。这一举动也开了西安的先河,当地其他商业体开始纷纷效仿。

时爱丽(左4)

也因为毕业展的契机,2023年受邀前往老城根G park担任评委的冯博一提出了“出壳”的雏形。“做不一样的展览/作品”成为双方的共识。时爱丽坦言作为商业体,肯定希望作品是“博眼球”和“装饰性”的,但他们更不希望千篇一律。毕竟,艺术未必带来流量,有艺术没流量的商业体也比比皆是。

过去白盒子艺术空间里的三方沟通,现在变成了四方协商:艺术家、策展人、商户、品牌。工作难度再次升级。

“充分信任策展团队,提供老城根能力可及范围内全力以赴的支持和给予 ”。主办方那颗“不计得失”的心态,是“出壳”最难得的地方。老城根团队几乎全员出动,时爱丽甚至亲自出马与品牌方的创始人或高层直接沟通。“出壳”也成为老城根有始以来精力投入最大、公司员工参与程度最深、品牌共创程度最高的一个活动。

沟通、解释,是“出壳”落地实现的背后看不见,但却最为关键的环节。在此之前,大部分品牌对与艺术家的合作还停留在“联名”“互动装置”的刻板印象上,而这恰恰是被“出壳”排斥的。

但无从下手,却是老城根G park团队工作初期的状态。最大的难点在于,如何将艺术家们的理念传达给品牌。“没想过要说服”,时爱丽告诉我们。他们从宋冬的作品入手,以问卷的方式打破沟通的僵局,设置诸如“你认为你的品牌是什么颜色的”——这一从未被触及的角度。

从单纯的问答,到最后双方思想的碰撞,直到双向奔赴。

老城根G park团队和品牌方如此大规模的沟通也是前所未有的,“出壳”的启动提供了一次深入了解彼此的契机。最终,老城根G park有132家参与了“出壳”,超过了总商户数的百分之八十,这个比例远远超过他们的预期。

不是我们认知中

叫“展览”的东西

那么,这个将实验的艺术概念嫁接到商业街的“出壳”到底有什么特别的地方?

宋冬尝试着在商业体做一件观念化的作品《无界谈》。他意识到冯博一提出的“出壳”概念核心在于与商户的沟通,于是他将“谈” 作为作品的核心。邀请时爱丽女士、策展团队、老城根的商管公司、商户和品牌来沟通。所有参与项目的人都变成了创作者。

宋冬通过谈的方式,说服商户捐出自己商铺中最有价值的物品,然后邀请工人将作品一切为二;通过镜子将作品“复原”为两个装置:一件留给商户,另外一件艺术家自己留下。

在作品实施过程中,团队和商户的共同问题,都来源于对商品价值的界定。而“谈”的过程和商品变成作品的过程使这种“价值”在不断改变。最后,27家商户为《无界谈》作品提供了商品,31家商户回答了问卷。他们共同构成了宋冬的《无界谈》的概念。

尹秀珍则为愿意参与的98家店铺各制作了一面“旗帜”。向商铺里的每位工作人员收集一件衣服,以时间顺序编号注册,按照等同大小的面积,缝制在带有品牌logo的、尺寸相同的旗帜上。无论是老板还是员工,都被置于同一面旗帜里等分了面积。它的关键词是“平等”。

漫画家、美食家欧阳应霁,用漫画的形式重新设计面包;然后在面包中加入西安的当季食材;将艺术作品植入食物之中,他的作品是食物、是面包、是商品,也是体验。

王礼军在试衣间做起了文章。他在三家不同店铺打造了三个空间雕塑,既有手工感的《无关痛痒》《所谓伊人》,也有氛围感的《千呼万唤》。

他希望用三个独立的“试衣间”为不期而遇的顾客提供意外的情绪体验,关键词“出入”指向三层意思:一是试衣间为公共空间和私人空间提供了转换的出入口;二是顾客的进入试衣间的行为过程;三则是艺术家的想法和结果的出入。

实施的结果也的确是有“出入”的,比如在方案推进初期多家店铺表示了尝试的意愿,但等到搭建试衣间时,商家就有了许多顾虑:消防是不是允许?是不是会影响他们的正常营业和整体品牌形象等等。

还有“伪装”成商品混入店铺的作品,比如王莹隐藏于首饰店的作品《痕迹》;也有开出自己盲盒店的张晓

当然,也不乏我们熟悉的徐冰的《地书》,顺理成章地进入方所书店。在方所,还有康靖用书页搭建的一座临时的《心所》。

雕塑泥、书、电机 装置 2024

也有即兴的作品。比如吴俊勇的《壳亭》,他将驻场两天为观众即兴纹身;孙雪怡在下沉圆形广场组织了快闪行为《一场关于slogan的马拉松》;张亚谦在开幕式上的噪音表演《一场想象的变革》。

行为、装置、服装涂鸦 2024

没有固定的空间,作品也并不都是显而易见,甚至未必讨喜。未知的不可预期有时也会带来一些意外之喜,波折和妥协都构成了“出壳”不一样的一面。就像刘钢所说“它本身就不是我们认知中叫展览的东西”。

“学术”是负担吗?

90%的作品都是定制的。那么,这到底是一场商业展还是学术展?

冯博一坦言一直在纠结中。他既希望通过与商业的合作,在中国当代艺术语境中寻求一种主动跻身、依存的空间而进行艺术生产,并在艺术与商业空间建立相互依存的可能性,生长出公共性的张力而产生出一种打破壁垒、去模式化的策展实验,即通过商业业态而达到艺术展的策展实践。

能否实现商业和艺术的双赢?这一相互关系的微妙分寸、程度的把握,无论是对艺术家,还是策展人都是一次智识的考验。

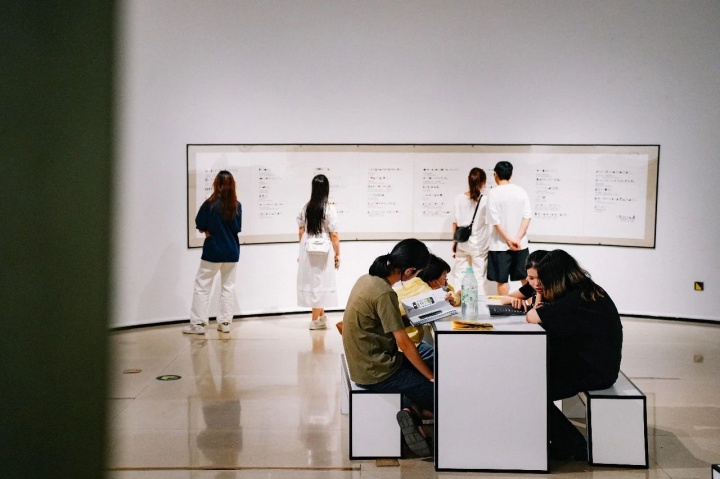

西安老城根G park,2024

艺术家们的看法也不尽相同。有艺术家在初次考察场地时,就默认为商业展,于是给出了一个不菲的制作费报价。但大多数艺术家还是将其视为一个严肃的艺术展,也因此免不了碰壁。

比如王莹的第一版方案延续了她此前的创作脉络,计划在一家高奢品牌店铺植入一个两元店,但却没有一家商户愿意接受,她不得不被迫重新修改方案。她最初所设想的“如何在不破坏商业品牌形象的同时,和商业背后的资本形成对抗”也仅停留在了文字层面。

之后经历多轮修改,最终打磨成了《痕迹》——将商场磨损的坑洼痕迹翻模并制成一系列的首饰,植入首饰店进行展示和售卖。对于参加过多次驻地创作的王莹来说,“出壳”是一次全新的尝试,她很珍惜这次难度系数颇高的挑战。

从一开始,张晓就不认为这是个商业展。乡村民间审美研究,是他过去几年的兴趣所在,也因此创作了一系列特别的“神仙”。这次,老城根也曾试着与潮玩品牌沟通,开发一款特别的“盲盒”,但是基于对方的商业机制和模式并未成功。最后老城根邀请张晓开出了自己的盲盒店,呈现他的全新神像(怪力乱神)盲盒系列。他对自己这次的作品信心满满。

“商业合作项目的难度来自于,你会有两个船长领导一艘船,左右摇摆,难以渡河。印象派的人看不起沙龙,但不会把沙龙当作负担;安迪·沃霍尔做商业的时候,也不会想我要怎么给艺术一个交代,他只是巧妙地回了一手”。刘钢说到,“如果有学术包袱,学术就自然变成了贴牌。当我们希望在商业空间尝试做一个学术的展览,我们如何摆脱“学术”的束缚去寻求自己的突破才是真正的难题”。

商业项目留给艺术

“试错”的余地并不多

拒绝也好,接纳也罢,是商业还是艺术?在这样的语境下或许根本不重要了。重要的是,无论是对策展人、艺术家或是商业品牌而言,“出壳”都是一次前所未有的体验,也激发出多角度的深入反思。就如宋冬所说:“出壳”的意义超越了视觉性。

时爱丽说因为出壳的介入,“老城根对于艺术的认知拔高了一个层次,也打破了我对于艺术和艺术品固化的想象。原来我们对于艺术的理解是‘作品是艺术家创作的结果’。但现在,作品的概念变成了一个动态的过程。”

王檬檬称之为“过程性艺术”。冯博一则提炼出一个关键词“让渡”。“出壳”也是他工作维度的再一次打开。他将此总结为“一次一半实验,一半实践的主动把握、介入商业体的个人化创作,也是一种相互‘让渡空间’共享的策展方式。”

既然是实验,就可以成功,也可能失败。那么衡量失败的标准是什么?

策展人觉得没有邀请对的艺术家算失败?还是策展人的概念没有达成算是失败?是商户不接受艺术家的概念算失败?还是艺术家概念呈现后观众不接受算失败?是展览没有达到营销目的算失败?还是艺术家觉得展览过于商业算失败?

每个人心里都有自己的答案。

“现在还难以判断,但起码是在已经陷入不确定状态和夹缝不断紧缩中,蜕变固化的展览模式,尝试建构出一种新型的展览方式。”冯博一说。王檬檬则认为观众、商户、主办方的反馈同样重要,其次才是艺术家作品实施是否受到过多的限制。

“准备好失败的同时要尽情地奔跑!”参与过许多商业展览项目的刘钢则更加感性。

谁都不希望失败,这是一定的。商业项目的容错率其实很低,它始终有精致的商品作为对比参照,仅从制作层面来说,“出壳”就对艺术家提出了严苛的要求,它留给“试错”的余地并不多。

从概念,到落地,“出壳”翻山越岭,披荆斩棘。“不管成功还是失败,我都希望这个项目可以持续下去,可以变成一件对于商业对于艺术都有价值的‘实验’”,时爱丽说。“有一天我们可以将学生、青年艺术家和成熟艺术家共置于老城根G park,而品牌也可以无论大小都平等地获得和艺术家合作的机会。我们也希望未来,国际上的一些新品牌和前瞻性的艺术家也可以加入到我们的展览项目中来。商业从来就没有固定的形式,也没有标准的定义,商业体也可以做出一些有学术价值的展览。”

微信号:hiartmimi

(可享会员福利)

微信号:hiartmimi

(可享会员福利)