林明哲 艺术带来的“美丽人生”

一个简单的想法,成就了中国当代艺术界的一个大收藏家和一个影响力颇大的基金会。林明哲说,“因为我们是学美术的,所以我们希望能够让大家都能够享受艺术跟美学的气氛,这种气氛能够带给你更美丽的人生”。

林明哲及其创办的山艺术文教基金会于艺术收藏,乃至整个当代艺术的推广领域形成的推动力不可小觑,超出了简单的私人收藏趣味的范畴,对整个艺术价值评判话语权的建立起到了很重要的作用,其本人更拥有众多“信众”,不少藏家及基金会更开始深入研究其“山艺术收藏方法论”以图效仿,俨然成为部分艺术收藏领域的“教父”角色。

“专注于架上绘画”

谈到对收藏的考量,林明哲明确表示他更专注于架上绘画。原因有二,一是为了日后做展览的时候方便展示,二是相对于影像艺术,架上绘画更容易保存和流通。

林明哲对收藏的判断很独到。他不会直接切入美术史,虽然这种有定位的投资能够更快地有所收益,但这不是他的乐趣。他更愿意用自己的眼睛去观察,去发现。30岁以下的艺术家他的要求会相对苛刻。他认为真正的大师是天生的,他关注能够能让他佩服,让他看到不一样的才华。或许就是这样“苛刻”的眼光,使得林明哲一旦认定就会完全站在支持艺术家创作的角度,提供让艺术家安心创作的支持。与艺术家一同成长,既是林明哲的自我挑战,也是他的快乐。

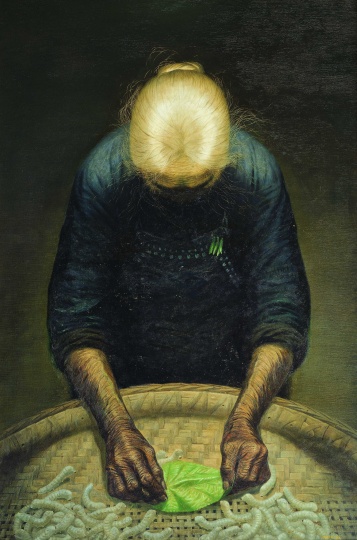

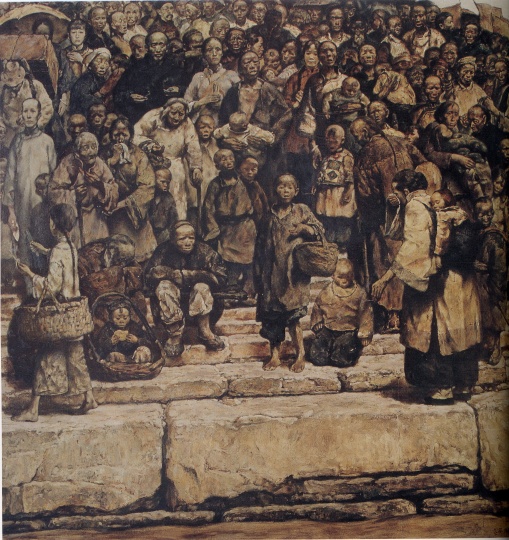

Hi:为什么会选择在今年春拍推出这个专场?这个专场中,罗中立的《春蚕》和程丛林的《码头台阶》都是在中国当代美术史上具有重要意义的标志性作品。对于送拍作品的选择有着怎样的考虑和安排?是否是希望通过优胜劣汰的市场方式,让真正有实力的作品和艺术家证明自己的价值,进而为当代艺术价值体系和收藏标准的建立提供重要的佐证与参照?

林:这次专场是保利的李达总经理来台与我深谈说明保利的经营理想,他希望保利每次拍卖都是中国美术史的焦点,能够引导中国美术史的方向给藏家。毕竟现在的艺术收藏环境已与前几年不同了,中国已经有很多有理念的藏家在做长远的藏品规划,这次送拍的几件作品都是基金会海外董事所有的,我只是在帮忙促成“中国最有价值的艺术品留在中国”的理念。

Hi:你对现在拍卖市场是怎样的看法?

林:中国艺术市场最坏的时期已过去,现当代艺术价格的调整已完成,有艺术价值的艺术品将再获得市场认同,我坚信最有价值的永远最有价值。从去年香港苏富比秋拍到现在我观察的结论是拍卖市场已发生很大“质变“,国际收藏机构已经开始收藏购买中国现当代艺术,优秀的艺术品不是只有中国人抢购,中国艺术品已经慢慢国际化了。

Hi:如何看待艺术品的“双生子”问题?比如罗中立的《春蚕》,去年在苏富比的拍卖刷新了艺术家个人在拍卖市场的最高单价,这次推出会不会担心价格的问题?

林:挪威艺术家蒙克的《呐喊》画了4个版本,还是在市场创了高价。这张《春蚕》是罗中立的第二张作品,改善了背景的笔触与色调,胸前配戴玉兰花较符合中国的生活习惯。两幅各有千秋,艺术价值相同,还是要看欣赏者的偏爱程度。另外这张《春蚕》是罗中立所有展览中展出最多、观众最熟悉的作品,提供作品的藏家对价格不会担心,这应该由市场决定。

Hi:你如何判断未来当代艺术的收藏趋势,从个人来讲,将来有什么样的计划或打算?

林:美术运动有影响力的优秀作品会更贵,不管现代、当代,中国艺术市场已经在发生改变——进入国际化,国际资金已经进入。基金会目前筹办两个收藏展也是多元化的,包括传统、现当代、中国新水墨。基金会对中国艺术的推动没停止过,包括收藏与推广。

Hi:谈谈你的收藏标准吧?

林:关于收藏标准有几点,第一就是要能够打动我。第二是有创造性的架上绘画。第三看艺术家如何保持他自己的独特风格,我收藏的每个艺术家的风格几乎完全不同,都是在他们自己成长背景及文化熏陶下所产生的创作。第四看作品的民族性内涵。不管是中国、英国、法国、美国或者西班牙等等,每个国家杰出的艺术家作品都具有该国的文化内涵与特色,这是不可替代,不可模仿的创作。比如中国也有很好的艺术家,但是他的创作与国外艺术家很相似,我就不会收藏。最后要说,能够反映时代性的最佳作品才能产生感动与共鸣,才有机会进入美术史。每个时代都有反应时代精神与特征,有些艺术家做到了,就会成为大师。

Hi:一般来说,一级市场需要画廊的精心运作。现在看来,山艺术在这一方面是很成功的范例,能否举例介绍一下一级市场的运作方法?

林:从艺术家的挑选到创作想法互动交流到展览,出版专辑到后来拍卖会都是自然产生。比如我收藏罗中立的作品之后合作了3年,1992年才开始举办台湾巡回展,这是大陆艺术家第一次在台湾这样大规模地展出,当时在台湾当时最大的新光百货展览馆全省展出并配合大型媒体户外与公车广告。除了台北、高雄,之后又陆续在澳大利亚、比利时、新加坡、北京以及大陆各美术馆巡展共办了15次展览。随后成立山艺术罗中立油画奖学金也是在为未来中国学术影响力铺路、储备,这是依长期规划在进行。1994年起在苏富比、佳士得、嘉德拍卖,陆续将艺术家在重要拍卖会的封面出现,也是一种很好的推广。总之,要根据每个城市及艺术家的特点制定不同的推广方式。

Hi:你的收藏规模十分庞大,而收藏价格往往高于艺术家当时的市场价格。随着艺术市场的蓬勃发展,你所持作品却一直少有出售。此外,二十多年来山艺术在系统收藏的同时也在积极地做着藏品的研究、传播和艺术家的推广工作。那么山艺术具体做了哪些推广工作,同时又如何支撑这项耗资巨大的工程?

林:成立基金会、办美术馆、办杂志是配套计划。当初台湾艺术杂志不能在大陆销售,我们就大量赠阅给大陆学校及艺术家,并且邀请大陆的艺术文化学者,写文章将中国大陆的艺术创作及艺术家介绍给台湾大众,最早从1989年的海峡两岸艺术交流展活动开始,山艺术是最早行动并付出很多的。基金会运作是由基金董事会每年出资捐款。美术馆所有开销支出,由山集团的营利事业单位每年拨一定比例预算支持美术馆与杂志运作。这是一个很特殊的架构,如美国MoMA一样,所以出资捐款人都是对艺术文化的热爱,无怨无悔地付出,当然我必须是付出最多的。

微信号:hiartmimi

(可享会员福利)

微信号:hiartmimi

(可享会员福利)