2015西岸艺术与设计博览会 “听听”画廊主如何导览(上篇)

“金九银十”的黄金定律,任谁也躲不开急促的步伐。

铺天盖地的艺术饕餮“蜂拥而至”,你该如何选择?

是“心甘情愿”的拥有,还是“亦步亦趋”的靠近?

作品,艺术家,画廊主

三者之间不同的逻辑顺序,亦是促成交易背后的关键因素。

是策略,是辛劳,还是所有人的用心良苦……

“2015西岸艺术与设计博览会”将至

两天48小时,我们与24家画廊站在一起

向您奉上“阅兵日”的作品清单!

朱加《白色空间 01》131×165cm 彩色C-Print 2009

Edition of 5

“作为中国当代艺术的早期实践者及见证者,新作以纯粹安静的方式 给人留下更多思考的空间。”

陆垒《仁慈的配方》600 × 300 × 150cm 装置 2014

“把毫无关联的各种元素在同一空间以一种想象不到的方式展现,作为香格纳新进合作关系的又一七零后艺术家,在西岸博览会期间会在我们北京空间有他最近个展--回声。

刘月《01》106 × 150cm 爱普生艺术微喷,哈内姆勒摄影纯棉硫化钡纸基纸 Edition of 3

“刘月,作为香格纳代理为数不多的80年后艺术家。是一位善于运用摄影及多媒体方式把日常事物变成研究对象,对观众来说呈现出的是一张熟悉又陌生的视觉画面,对艺术家来说更是观察研究解读这些去功能化后的图像的相似性及拓展性。”

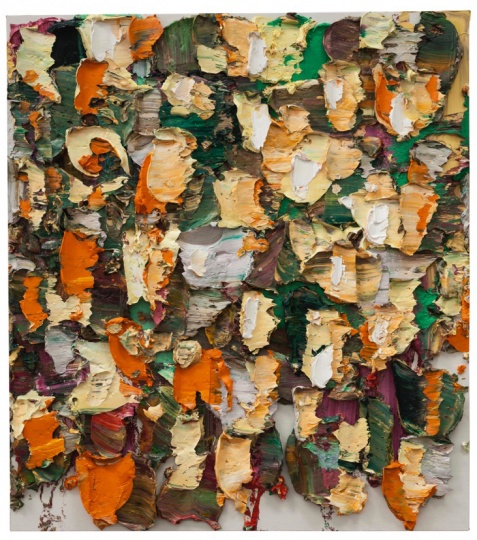

朱金石《除夕四士 三》180 × 160cm 布面油画 2014

“抽象绘画历经己过百年,做为现代艺术的启始,它不仅体现了一个世纪人们对艺术的理解,同时也在艺术史中扮演着各个时期的角色,创造出引领潮流的风格。中国抽象艺术起始于五十年代,演变至今形成了一个令人耳目一新的格局,但随着我们对这样一种带有经典性艺术新的探索,对它的质疑批评从未间顿。的确,抽象艺术是当代艺术吗?抽象艺术在中国会扎根成活吗?包括抽象艺术的鉴定标准是什么,这都引发着我们的思考。但尽管如此,这一切外围现象都无法影响艺术家的工作,艺术家的工作是一种永远孤独的探险,一旦人们发现这些艺术家已经创造了历史,历史却早在之前从你们的身边走过。“除夂四士”完成于2014年1月,在古代,“士”需要勇、忠、智、仁䓁气节方可为士,但从事艺术,往往何不也是如此?”

苏笑柏 《大隐1》《大隐2》《大隐3》112 × 124 × 17cm/件 油彩、漆、麻、木 2015

“苏笑柏近期新作。”

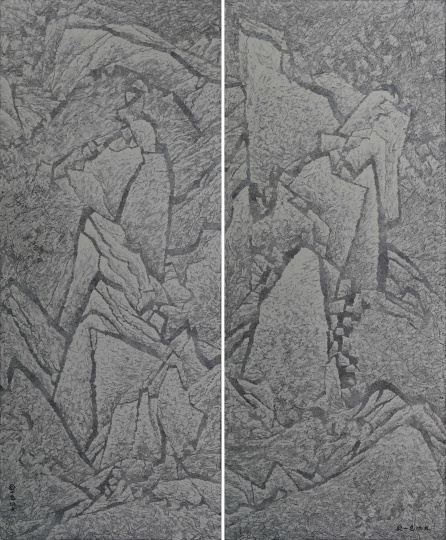

仇德树 《裂变》298 × 120cm × 2 丙烯在宣纸、布面上 2014

“此次展出仇德树老师巨幅双联画作品极为罕见,作品以山水题材显现中国传统美学,而作为八十年代草草画社代表人物,其倡导的独立精神、独特技法和独特风格从艺术家撕裂宣纸的过程中可见其在传统文化中的突破与创新,三十余年来自成一派。此作品为灰白色调,更可见艺术家雕琢宣纸以显现材料的物性。作品气势磅礴,浑然天成。”

翠西·艾敏《Dolde Grande 2》25.3×30.4cm 布面丙烯 2013

“翠西·艾敏(Tracey Emin)是世界当代艺术领域最重要的,也是最活跃和具有创造力的女性艺术家之一。艾敏的创作语言尖锐且刻薄。曝光是她的艺术特质,个人经历提供了她源源不断的灵感来源。艾敏的头衔在作品中已然成为不可或缺的一部分,她透过作品讲述不求回报的爱,承受,渴求和欲望。”

西亚斯特·盖茨《Clearing》183.5×367×14.7cm 木头、橡胶、焦油 2014

“西亚斯特·盖茨出生于1973年。他是美国新一代艺术家的杰出代表,盖兹试图通过个人机构与创作实践弥合艺术,生活,社会与经济改革之间的鸿沟。作为一个70后的艺术家,他不仅受邀参加了2010年美国纽约惠特尼双年展;2012年第13届德国卡塞尔文献展以及2015年的威尼斯双年展。”

刘韡《Density No.13》200×200×34.5cm 软钢、镀锌钢 2013

“刘韡(1972)是白立方在香港成立后代理的第一位中国艺术家,作为在中国城市扩张时期成长的新一代人,刘韡的创作主题围绕着社会政治和城市景观。从身边的环境中收集现成品,再通过一套个人化的系统改造将从建筑工地发掘的杂物-如铁管,木板条,旧门和大张的帆布等最终转化成高度复杂的雕塑和建筑装置。刘韡的绘画、影像、装置及雕塑作品都极具想像力,但冷静提炼过的形式语言同时又遵循着严谨的极简主义和空间几何公式。”

艾迪·皮克《Ogni Giorno Vado Al Bar E Ogni Giorno Non C'È Nessuno》

228 × 137 × 20cm 手工编织马海毛围巾、丙烯 2015

“艾迪·皮克(Eddie Peake)生于1981年,在英国皇家艺术学院毕业后短短几年里已成为艺术界的新星。皮克的创作灵感主要集中于语言和非语言沟通模式之间转换过程的误差。他透过行为艺术,录像,摄影,绘画,雕塑和装置这些不同方式去探讨文字,图像,情感,身体动作或声音之间的差异。他的作品充满活力,第一眼看上会让人觉得有点超现实和荒诞,但仔细看后作品背后暗藏的信息会留给人许多想像空间。这也是他的作品引人之处。”

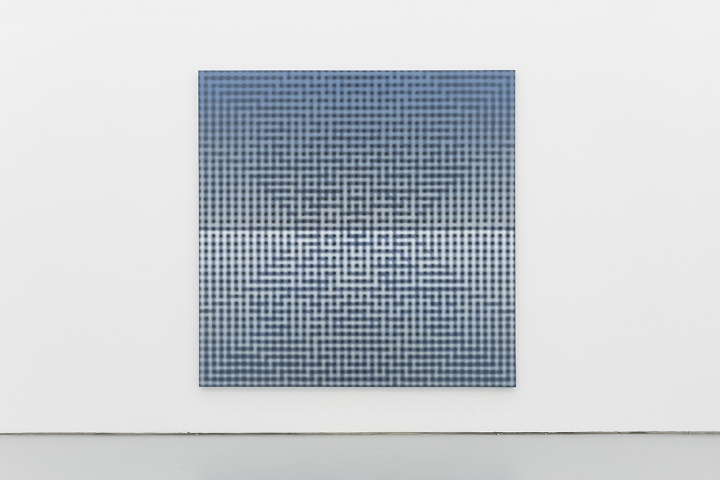

庄普《八月之光》112×169cm 布面丙烯 2015

“庄普先生六十有八,是台湾抽象艺术的极端代表性艺术家,一个神级的人物。早年留学西班牙,曾参加威尼斯双年展、光州双年展、釜山双年展等重要展览,以及包括旧金山现代美术馆、PS1纽约在内的众多美术馆展览。他标志性的作品:将画布切分成无数一平方厘米的等大方格,再用底部也是一平方厘米的自制‘图章’,沾染颜料后,向画布上‘盖印’。他的作品远看似有无限可能的画面构成,近看就只有色块。‘盖章’本是一件非常严肃的事情,却被他轻松‘卸载’了。”

薛若哲《被取消的风景》200×250cm 布面油画 2015

“薛若哲的作品生僻、寒冷,面对现实,背对人生。他说我对解构我们的世界,使它陌生化感兴趣。 通过改变周遭世界的内在逻辑,或者改变世界和身体的关系,我试图在画面构造中加剧心里的张力,我把人物放到空旷、封闭的空间里,或者无名的荒地,来建构画面内在的叙事。 ”

周洁 《万无一失》 250 × 150 × 156cm 不锈钢、木 2015

“周洁说,‘近一年的铁丝创作系列基本呈现为难以触摸的视觉感受,这件《万无一失》可能是玩具系列的完结。玩具是一种典型的人们真实欲求的替代品,我们的情感需求、欲望在文明的进程中一遍又一遍的被转化和替代,总是能割弃真实的感受与原始的冲动,层层包装,一个个正在铸造包装的看上去万无一失的梦。’”

维克·穆尼兹《雅典学院,仿拉斐尔》138.9×200.7cm 数码显色印刷 2008

“维克·穆尼兹(Vik Muniz )是巴西最负盛名的艺术家之一,曾在上海龙美术馆做过个展,所以大家对他应该并不陌生。他常用废弃物或一些出其不意的材料,复制名画或肖像照,然后再拍成照片,制成巨幅摄影作品,揭示人、人的生活状态以及它们与艺术的关系,具有深刻的人文内涵。”

蒂姆·霍金森《Do-Si-Do》55.9×83.8×63.5cm 玻璃钢、钢和Bondo 2012

“霍金森(Tim Hawkinson)的作品最迷人之处在于他独特的世界观,用材料表达生命与自然的关系。

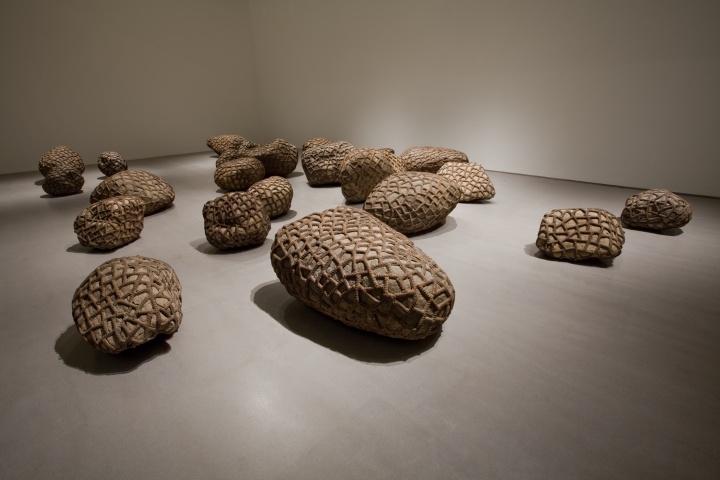

隋建国《地罣》49×98×73cm(7件) 石头、钢筋 1992-1994

“《地罣》是隋建国的成名作,也是他最重要的作品之一,它以最常用的材料传达出雕塑的情绪和力量。

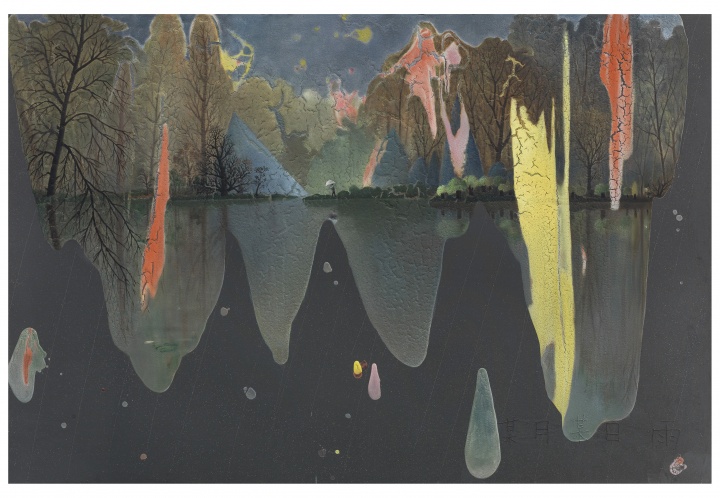

陈可《某月某日雨》200×300cm 布面综合材料 2015

“在南方时,最讨厌下雨天,永远在阴晦里的感觉。来北方的一个重要原因就是明净的蓝天河艳阳。但现在隔着时间河空间,想起雨天时也全是愉快的信息。我们的记忆总是在不知不觉中篡改过去,最后所谓的生命,也就是一堆记忆碎片的堆积,关于声音、气味、颜色、温度,而我的工作就是记录它们吧。”——陈可

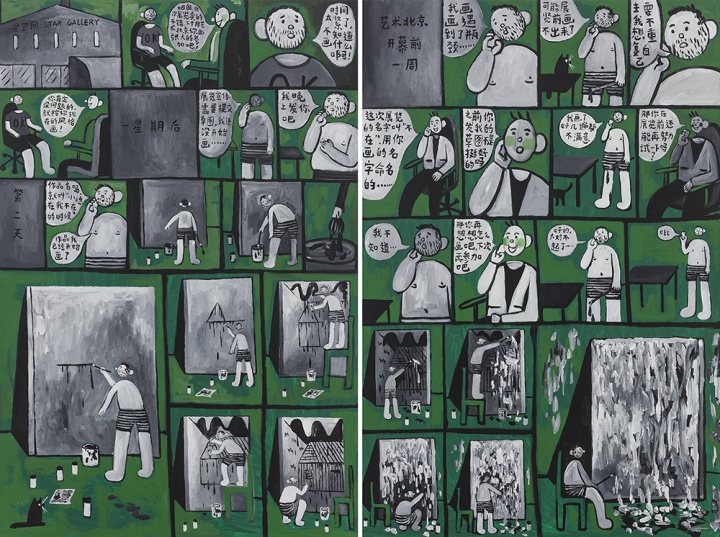

烟囱《一次瓶颈》180×120cm×2 布面丙烯 2015

“《一次瓶颈》是之前的漫画作品《谈话》的延续,关于画廊主和艺术家之间的故事,以我和我老板房方为原型。在故事里有画廊主的狡猾与贪婪,但是也有义气和悲情的一面。艺术家自大而有野心,但是也有时面对创作的无力。”——烟囱

张晖《树》200×150cm×2 布面丙烯 2015

“与同时代艺术家对宏大主题的偏爱不同,张晖在绘画中更关注内心的感受,喜欢描绘一些具体、平凡而恒久不变的事物,树木即是如此,他运用线条、色彩、笔触的微妙变化,来挖掘这一题材的丰富性。‘树枝的形态具有单一而又繁复的特性,让我很着迷。画树枝让我进入一个从平静到愉悦的过程,像是行禅。我希望那些枝桠将成为引领者,引领观者在其间游走,迷失并发现,找到自己的一份平静和寄托。”——房方

李明 《如何制造“图像:i am”,视频教程》 录像装置 2015

“在李明最新作品《如何制造“图像:i am”,视频教程》中,艺术家用“一个活动的影像去阐释另一个静止的图像”,“视频教程”这种形态,既是一个录像作品,承载着李明在录像中的创作方式,很明确地传递着“艺术家是怎么工作的”信息;也兼备成为另一个图像的文本功能(类似于书中的‘注解’)。”

关小 《移动的山脉》 143×140×133cm Edition of 3(+1 AP)雕塑 2014

“《移动的山脉》曾在关小2014年在柏林Kraupa-Tuskany Zeidler的个展“有些事情发生了就像从未发生”中展出,在西岸,这件作品是第一次在国内展出,它具有关小雕塑的典型特征,譬如:将雕塑处理为带有手工痕迹的,令人感到是一件有人用手触摸过的,带有强烈个体存在意味物品;同时,作品往往生成看与被看的关系,作品永远不是单一的,而是包含多个重点的组合。”

刘晓辉《无题-海边》三联 40×30cm/件 木板油画 2014

“西岸艺术与设计博览会期间,天线空间将开幕刘晓辉个展,《无题-海边》是与艺术家个展中另一组大型三联布面油画关联的一组三联木板上油画,不仅是一组绘画性丰富的小品,也作为画廊空间中刘晓辉个展的索引或衍伸。”

钦君《Void * 30 – LH》254×297cm 布面丙烯 2015

“基于空间认知的经验,钦君将二维平面中的色彩构成与雕塑空间的体量符号相呼应,并由此打破绘画空间中的惯例经验,结合其严格把控的视图结构,使其绘画作品在一个自我限定的形式框架内塑造出某种兼具丰富性与强度感的视觉呈现。”

Ignacio Uriarte《Single, Double and Triple》208×208cm 纸本铅笔 2015

“作为Ignacio Uriarte艺术实践的方法论和研究对象,日常办公中习以为常的物件、元素或机械行为被机智地纳入到他的创作当中,其精确且略带强迫症性质的创作过程使创作行为本身被置换成为一种引发观者深层个人精神性体验的元途径,一种西西弗神话的复演。”

李姝睿 《选择困难 No.5》 210 × 210cm 布面丙烯 2014-2015

“以“光”为题材的创作只是其艺术实践的一部分,对于空间感知体验更加极致化的探讨,使她的作品逐渐剔除区域性的文化符号和叙事特征,并将关注点逐渐转移到一种当代艺术意识和对现代主义的反思当中。”

铁木尔·斯琴《第八道门分选机》285 × 195 × 171cm 有机玻璃印刷、金属、树脂着色、纸、LED灯 2015

“受当代哲学领域‘新物质主义’和‘思辨实在论’运动的影响,铁木尔 · 斯琴的作品试图在深入审视人类历史和自然世界的基础上,解构和反思人类独尊的位置。”

唐永祥《两个人,还有一条分割线》150 × 180cm 布面油画 2015

“画面中图像均取材于随意捕捉的场景,物与艺术家间纯粹偶然的联系由此展开。姿态、摆件、身体局部、和不知名形体的阴影被无差别地呈现于画布上,并通过艺术家的主观运作编织起一张精密的关系网。”

方璐《女朋友(或女总理)》 三频录像于电视和摄影 2014

“方璐的影像作品一直会从与自身环境相关的生活、社会的心理现状出发进行思考,作品《女朋友(或女总理)》正是从当下的现状出发的——两种身份的充当与演变建立起另一种现实的双重关系。这种扮演的过程充分掩饰了未被正视的生活与社会的关系。”

薛峰《纷飞的纷飞的纷飞的2015-9》200×500cm 布面油画 2015

“《纷飞的纷飞的纷飞的 2015-9》是薛峰此系列作品中最具代表性的一副。从画面的风格与意境来看,作品进一步延续了薛峰对于当代人类面对城市风景中的大自然进行地人文性思考,这也是对他艺术独特性的全面肯定。”

黄锐《无题》137×272cm 纸上水墨 1986

“80年代作为中国抽象绘画最为重要的时期,黄锐的这件抽象水墨作品《无题》象征着早期对抽象艺术进行实验的标志性开始。从用笔到情感的表达完全脱离了水墨作为传统的局限性,可以说是对语言、形式、材料地突破。”

微信号:hiartmimi

(可享会员福利)

微信号:hiartmimi

(可享会员福利)