一家21世纪的美术馆,收藏的“标配”是什么?

一千读者就有一千个哈姆雷特,一千家美术馆也有一千种属于自己的收藏准则。

不是每个美术馆都有购买莫迪利安尼的能力,也并不是一定要拥有这么多钱才能支撑起一家美术馆的收藏。

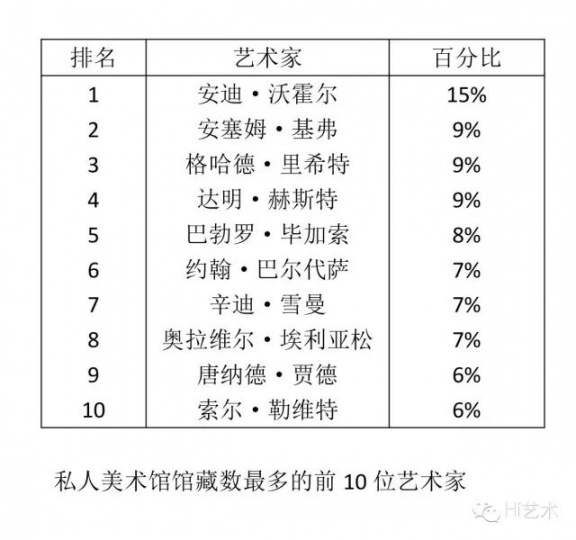

根据雅昌《私人美术馆调查报告》,私人美术馆馆藏数量最多的艺术家TOP10如下:

以上数据来源于雅昌《私人美术馆调查报告》

作为一家21世纪的美术馆,是否需要有足以匹配收藏“标配”这一标准的藏品或目标呢?

收藏的“标配”又是什么?

汪海涛(哈哈当代美术馆创始人、藏家)

这个题目好大,背景、前题、诉求不同,答案都不一样,怎么说都会以偏盖全、挂一漏万……经典、现代、当代;国际、国内、港台;架上、架下、行为……都可以是标配,谁是主人谁当家,存在就有合理性…………但既然定义在21世纪,最重要是它的当代性,这些标配要真的能够全面介入当代文化,客观体现时代精神,引领展展现未来趋势。说到未来趋势,我个人以为未来的艺术会更生活、更时尚、更简约、更抽象,象语言文字一样,网络时代必然会产生与之相对应的新艺术语境,力求与时代风貌趋同……做为一个21世纪美术馆,紧紧扣住当代性这个罩门就有了灵魂,至于什么标配不标配的还重要吗?

黄燎原(北京现在画廊负责人)

美术馆无所谓标配,每个美术馆都该制定自己与众不同的收藏线索,以区别其他美术馆。

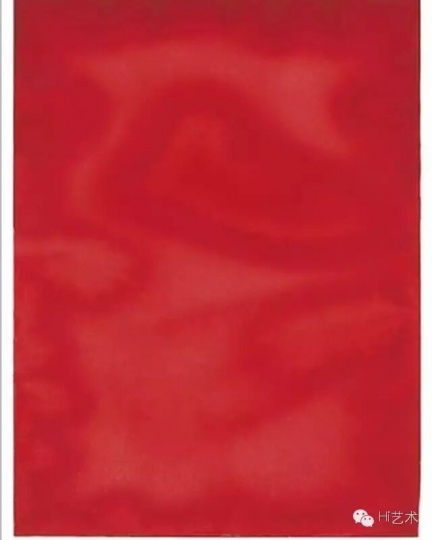

黄燎原表示“收藏最好就是按自己的想法与众不同,谁红你收谁那叫买东西,不叫收藏”,图为艺术家ED Moses的作品,黄燎原表示自己当初收藏这位艺术家完全是“一见倾心”

李苏桥(藏家)

应该至少包括记录21世纪中国艺术现场发生的那些重要事件,不过21世纪才进入第16个年头,收藏的标准配置是什么这个问题太超前了,相当于民国初期讨论中国20世纪美术馆的标配。

聂荣庆(设计师、藏家)

我觉得应该毎个美术馆在馆藏作品的学术方向上是有自己的方向的。如同我们看到的纽约新美术馆就跟大都会美术馆在收藏上有着非常不一样的趣味、方向。一家21世纪的中国美术馆首先还是应该明确自己的馆藏作品的学术方向,在这个方向下才可能有线索地进行标配。

邱志杰(艺术家、策展人)

我的态度是不同美术馆之间应该多元化,百花齐放,各有各的标准,不应该搞出什么“标配”。

尹朝阳(艺术家)

1:场馆从设计到运营真正国际化。一切为作品展示服务,艺术至上。把艺术和公众的关系湹清。2:作品收藏有侧重,对中国和世界的关系有认识,有文化态度。

杨大宇(偏锋新艺术中心国际事务部总监)

也不知道我适不适合谈这个问题哈,我觉得说标配之前应该先说说标准。首先,一家21世纪美术馆应该有自己清晰的收藏体系和收藏标准;之后针对自己的馆藏,一方面进行美术史的梳理和研究,另一方面承担起美术馆的社会角色,提供一个开放的空间,通过与公众更好的互动拉近公众与艺术的距离。

夏彦国(策展人)

馆藏对一家美术馆来说非常重要,这也是中国新兴美术馆的软肋。美术馆的收藏不仅要有国际视野,也必须有自身的独立的学术标准和方向,通过研究和梳理逐渐建立有个性的收藏体系。我觉得没有什么标配,有也只是属于自己的标配。

朱彤(先锋艺术中心馆长、策展人)

我个人认为没有什么收藏的标准配置。鲜明独特的学术方向是构成美术馆馆藏的依据,另外策展研究部门踏实并活跃的工作也可以为美术馆的收藏打开更大的维度。

何桂彦(策展人)

应该较为清晰的呈现20世纪中国美术的发展线索,及其所形成的艺术史谱系。从阶段上说应该有民国时期、新中国美术时期、1978年以来的中国当代艺术时期。在这三个时期也可以以专题研究的方式进行收藏,如抗战美术、延安时期的绘画、新木刻运动、新中国画变革、“伤痕”美术、“新生代”绘画等。我个人觉得,当代艺术部分应该作为重点,因为迄今为止,国内现有的美术馆,包括官方的美术馆很少涉猎,因此发展的空间很大。当然,当代艺术部分也是非常值得去研究和收藏的。

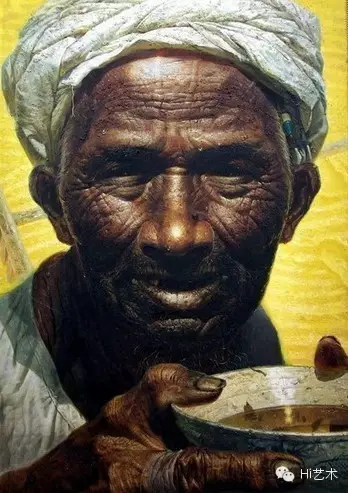

“伤痕美术”最早是由罗中立的油画《父亲》所引发的一场全国性大讨论而波击开的

朱小钧(大道融元负责人、策展人)

如果私人美术馆有标配,那就没有“私”的意义了。不受预算控制,我会选两种,中国近现代大家的代表作,35岁以下年轻艺术家的代表作——收藏历史、遇见未来。

林瀚(木木美术馆创始人、藏家)

我在藏品的选择上没有一个特定的标准,每一件作品都有它的动人之处,媒介、时间、地域不会局限我,在作出决定前我会做很多研究,但最终也会相信自己的直觉。

微信号:hiartmimi

(可享会员福利)

微信号:hiartmimi

(可享会员福利)