杭春晖 初心不变,自然生长

艺术家杭春晖

如果说杭春晖2004年拿起毛笔的时候等于拿了一把剑,那么到今天已磨了十年有多。但是,显露眼前的并不是一把剑的锐利锋芒,而是隐于其中的不变初心。这初心之间,有他对技艺的迷恋,观念的颠覆,循环往复的自我怀疑……十年之功汇聚于此——自然生长的力量。

“背离”和“靠近”的并行

当大家以为杭春晖是一个水墨艺术家的时候,他让周围的人失望了。拿起毛笔十年有多,锤炼技艺并向外开出一条蹊径,杭春晖完成了一次彻底的“背离”——与那些基于“传统工笔”衍生出来的风格表面的“背离”。从雕塑走向设计,从设计走向水墨,从水墨走向装置,这种“背离”贯穿始终,当你以为他要在某个领域中开花结果时,他已经不在其中了。

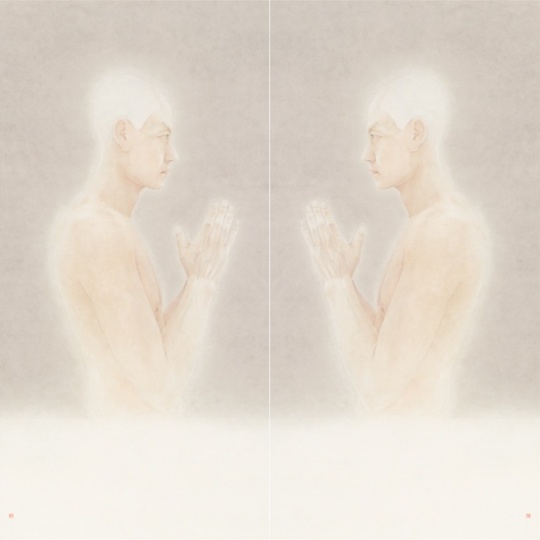

《白日梦之三》 85×155cm 纸本设色 2013

但同时,这并不是方向单一的线性运动,“走了这么久,面貌已经跟以前不同,但是内核的东西却强大起来。” 杭春晖在面对这个十年的节点时说。这个内核中有不断深入的传统,有现代哲学的思辨,也有他基于工笔技艺的质感对艺术内部一次又一次的发问。

所以你既能看到那些在“工笔”内部向上攀索的痕迹,比如《消失的童年》里出现的“光环”到“先知系列”通篇弥漫的光感和神性。也能看到从“先知系列”到“假亦真”中间泾渭分明的“观念性的介入”。杭春晖的目的从来不在“工笔”,也不止于“观念”。这个内核就是他自己。逐渐向内的过程里,充满了表象的矛盾,在形式和内容不断的推翻演进中,这条路径变成一座螺旋向上的阶梯,攀索的过程中尽是对前一步的“背离”,由此构成了今天在面貌上看似决绝,却从未背离初心的格局

《假亦真-观自在》 130×130cm 纸本设色+数码微喷 2014

寻找语言的边界

2004年开始,杭春晖选择了用毛笔作为手中的剑,这一磨便十年有余。这十年中,他让画面里充满神秘的光,也实现了在狭窄的色域中制造出更加细腻和丰富的细节。还有那些在消失在晕染中却支撑起整个画面的隐秘的线条,都是他在“工笔”这种形式语言里践行。

我以为2004年就是开始,但对杭春晖来说,这只是行途中的一瞥。在进入“工笔”之前,他早已触碰过自己的边界——一种语言的边界,这背后的心念正是支撑起今天所有作品的原初所在。

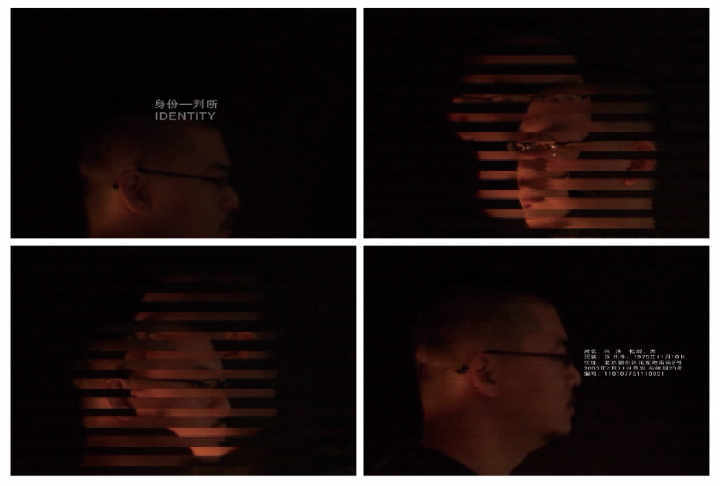

《身份判断》 1分30秒 录像 2002

《我爱你》出现于12年前,视频里的杭春晖“反复”念诵着“我爱你”,直到声音和画面变为电子流的汇聚,“我爱你”也随之彻底消失。这种“反复”不是念诵本身的反复,而是拍摄的反复。杭春晖录下自己言说“我爱你”的影像,然后用机器对着显示屏翻拍——不断翻拍前一次的“翻拍”,直到原来的图像消失在这样的重复中。12年后的今天,当我们看到他将自己的原作和复制品并置在一起时,比如作品《关于真相的N次方》,便也找到了其观念的源头——不仅仅是基于图像和现成品的思考对“绘画”本身的发问,而是带有温度的过往事实。

“12年前我已经有了模糊的线索,只不过选择了多媒体的方式。后来我用水墨的方式来言说的时候,突然发觉还是在做之前的一个东西。在艺术的创作线索上面,转了一圈又回去了。”杭春晖在面对年轻时这件“实验性”的作品时说道。

《我爱你》32秒 录像 2002

在这种表达中,我们看到了隐于波澜不惊的画作背后的激烈,只不是那时的“激烈”是直白袒露的,现在“激烈”却被温柔的笔墨包裹在了里面。杭春晖说十二年前的自己是一个愤青,那时也想做特别狠的当代艺术,比如用身体。但他发觉在公众面前脱光衣服这件事情是极需勇气的,“做不了,我不适应这种方式。我不是一个特别狠的人,但我也不是保守的人。我希望一切能一点点地发生转变,而不是用激烈的方式。” 站在今天看那个初遇当代艺术的少年时,杭春晖表现出一种深思熟虑后的坦诚。

杭春晖读研究生的时期,中国当代艺术出现了非常极端的表达——那些和尸体、死亡、生命这些词紧密相扣的作品,在许多想要进入其中的艺术面前划了一条线——不能进入,只能折返的边界——一条语言的边界。如果说《我爱你》这件作品也使用了身体的话,那么对杭春晖来说,这种使用程度在当时那些极狠的作品面前就是“小清新”,而自己也必须找到合适的语言系统才能持久地深入其中。

《关于真相的N次方》 40×218cm 纸本设色+数码微喷 2015

还好,他是迷恋古典的。“我喜欢伦勃朗、安格尔,喜欢倪瓒的绘画里那些空的东西,但是我却不保守,因为脚下的土壤已经变了。”杭春晖坦言道。虽然他看过2000年后当代艺术的疯狂,也对自己基于哲学系统的思辨方式深信不疑,但谈起“当代艺术”,他会淡淡地说不了解。

如果说那些激烈的身体表达划出了一条边界,那么进入工笔系统的学习,就是在建设边界里的内容,包括技艺和语言。他坚信作品中的温度是由艺术家的手、生命和思想意识倾入其中才能拥有的宝贵品质。

形式和语言,不在因,也不在果;没有文,也没有质,文质同行。我想,在深入作品的观念之前,这是必要的伏笔。

《假亦真-侧面桂彦》 48×62cm×2 纸本设色+数码版画 2015

打开一张纸的厚度

从2014年的“假亦真系列”开始,杭春晖的创作便已形成了两条清晰可变的线索。其一,探究“画”与“物”的关系,在这个关系里,杭春晖将作品视为绘画的物质结果,通过各种手段放大其物质性,在现成品的参照和介入中,构成新的视觉逻辑和想象空间。比如“假亦真系列”中对复制技术的运用,“蝴蝶手册系列”中对蝴蝶标本(现成品)的挪用和借喻,都是在这条线索上的持续演进。

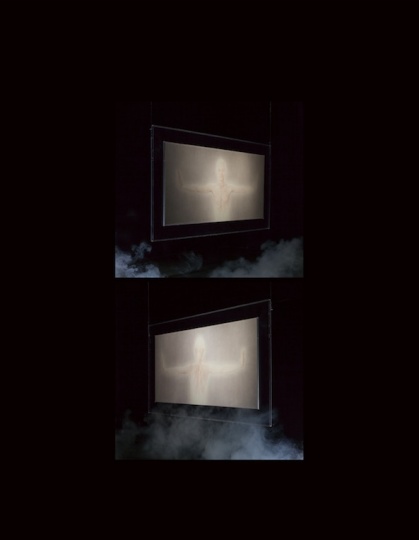

《绘画雕塑-勇气》88×181cm×2 纸本设色 2014

杭春晖于观念介入绘画的线索之二,则是绘画与雕塑之间的关联。现在看来,这与他本科学习雕塑不无关系,加上曾经也尝试过装置艺术的创作,这些经历都在当下的作品中显现出来。杭春晖认为,原来的绘画一直是单纬度的存在,而雕塑的介入可以打破人们进入二维空间的方式。所以在《绘画雕塑——勇气》中,人的正面和背面(两张绘画)在树立的透明夹板中同时呈现,便形成了人们对作品360度的观看。由此,绘画传统的观看方式在这件特定的绘画雕塑中拥有了多纬度的可能。当我们观看绘画的方式发生了改变,也就触及到了绘画的边界,在这个边界中,绘画重新回到物的本质中,拥有了可以塑造的无限可能。

《绘画雕塑-女人体研究》 192×88cm×2 纸本设色 2014

在杭春晖近期的作品中,有一件浅浮雕式的绘画,这于《绘画雕塑——勇气》的呈现又有极大不同。宣纸裱于用三个月做出的浮雕之上,呈现出捻折的痕迹,之所以花三个月的时间来塑造一片褶皱, 是因为要让作品看上去正像画画时不小心被折了一下,而不是被塑造出来的褶皱。做到这分毫的精准,才能实现“用绘画的方式做雕塑的”的预想,也才能在这两者的矛盾中呈现力量。

在已有的思维方式中设立一道障碍,抑或是在观看的意外和矛盾中,寻求力量的平衡,这些在进入杭春晖的作品中都能遇见——观众与作品的相遇,现在与曾经的相遇,此岸与彼岸的相遇,当下与传统的相遇……它们如盘旋的阶梯,托起深埋不变的初心在日复一日的精雕细琢中,显露出向上攀索的力量。

微信号:hiartmimi

(可享会员福利)

微信号:hiartmimi

(可享会员福利)