世界艺术史大会有什么价值?

CIHA2016

世界艺术史大会CIHA(Comité International d’Histoire de l’Art)

是国际文化艺术界的重要会议,

每四年召开一次。

1873年CIHA作为学术会议组织出现,

并召开了第一届大会;

1930年国际艺术史学会成立于布鲁塞尔,

后来受UNESCO(联合国教科文组织)指导,

与CIPSH(Conseil International de la Philosophie et des Sciences Humaines

联合国教科文组织国际哲学与人文科学理事会)是联盟关系。

朱青生从新任国际艺术史学会主席Ulrich Grossmann手中接过世界艺术史大会会旗

1977

CIHA重新修订章程,关注非西方国家的艺术,特别是亚洲和中东国家的艺术;邀请对艺术具有国际化理解的专家的所在国加入CIHA,发展国际合作;

2000

中国文化部艺术司组织了潘公凯、范迪安、曹意强参加了在伦敦举办的世界艺术史大会;

2005

CIHA学术秘书长Thierry Dufrene教授通过在巴黎大学担任客座教授的北京大学朱青生教授转达邀请中国加入CIHA的意向,由此中国艺术史界开始与CIHA接触;

2007.06

朱青生代表中国方面在CIHA的巴黎理事会上申请入会,大会全体通过中国加入国际艺术史学会的决议。邵大箴率领工作组曾经与文化部有关部门通报过此事,并建议成立中国艺术史学会来促进和承担与联合国教科文组织以及CIHA的对等、日常的联络;

2008.01.13-01.18

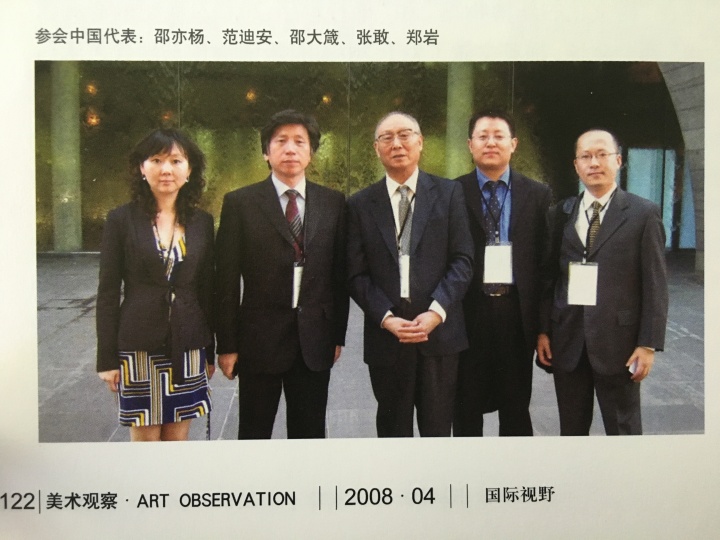

中国艺术史学会筹备工作组由邵大箴、范迪安、郑岩、张敢和邵亦杨组成代表团,首次以国际艺术史学会CIHA会员的身份,赴澳大利亚墨尔本参加第32届世界艺术史大会,并且申请开辟关于中国的分会场;

2009.05.20

朱青生前往纽伦堡与德国国家博物馆馆长,同时也是德国艺术史学会负责人格罗斯曼会面,考察了解纽伦堡筹办2012年世界艺术史大会的工作情况,并表达中国方面愿意予以协助的想法;

2010.09.23

CIHA理事会应中国艺术史学会筹备工作组的邀请,在中国美术馆召开了理事会扩大会议;

2011

朱青生教授代表中国艺术史界,受邀前往马堡(5月5日)、纽伦堡(5月17日)参加CIHA召开的理事会议通报中方筹备工作;

2015.09.15-09.16

世界艺术史大会预备会议于北京会议中心召开;

2016.05

第34届世界艺术史大会获得政府主管部门批准,由国际艺术史学会、中央美术学院、北京大学联合主办;

2016.09.16-09.20

第34届世界艺术史大会召开,21个分会场均位于中央美术学院、北京大学内。主题为“Terms”(概念:不同历史和不同文化中的艺术和艺术史)。

CIHA2016 标识

朱青生

世界艺术史大会副主任、秘书长(新闻发布会发言)

从“国际艺术史大会”到“世界艺术史大会”

2008年,我们去墨尔本开会的时候,受到西方人和西方以外的国际艺术史学会的成员的鼓励,我们有了初心办世界艺术史大会。

60年代的时候,国际艺术史学会主要在欧洲举行,主要是德国、奥地利、法国、意大利、英国人互相在一起讨论,所以国际艺术史学会的法定语言是英语、法语、意大利语、德语。到了60年代他们自我反省,觉得要向亚洲和非洲发展;到了90年代他们把这个想法集成了一个制度,要找到非洲、亚洲的国家加入到国际艺术史学会成为会员国。学会派了人到中国来,寻找他们认为是艺术史的专家,当时他们认为的艺术史专家在中国叫做考古学家,或者叫做国家文物局。他们来了以后当时找到的就是名片,这个名片上的名字叫郑岩,他当时是一个考古学家。

后来国际艺术史学会回去了,因为中国的考古界和艺术史界没有直接关系,便没有继续的发展。一次偶然的机会我在法国进行访学,有一个人在台下等着我,他说“我请你帮一个忙,你把我们国际艺术史学会的愿望和消息带给你的祖国”。

2006年我们申办,中国被全票接纳通过成为会员国。曾有一段时间英国艺术史学会因为有一些问题他们要求取消中国的申办权,我们中国的筹备委员会给了很有力的解释和反击,重新赢得了申办权,而且我们讲的道理使得英国艺术史学会认为我们很有道理,认为中国办世界艺术史大会既是对世界的贡献。于是后来英国学会的主席还代表英国学会向中国做了口头的道歉。

经过8年的努力,现在有来自于43个国家的300个专家来到中国开会。虽然中文在争取成为学会的官方语言中没有成功,但是已经成为了工作语言,这次大会同时用英文和中文讲述,所有的报告都有英文和中文的双语字幕,中间是PPT,旁边是字幕。

原来叫“国际艺术史学会”为什么变成“世界艺术史大会”呢?60年代到90年代大家观念上的改变,后来在2011年以后中国将举办会议以后,本来章程上有两次会议,后来越来越多,有十几个国际的会议,所以中方提出来是否我们有所区别,把四年一次的大会叫做世界艺术史大会。这个提议提出来以后,就进入了修改的程序,修改章程的主席还是一个英国人,他把修改程序做好了就表决:2014年的国际艺术史学会上规定,从中国这次开始以后所有的会议叫做“世界艺术史大会”。

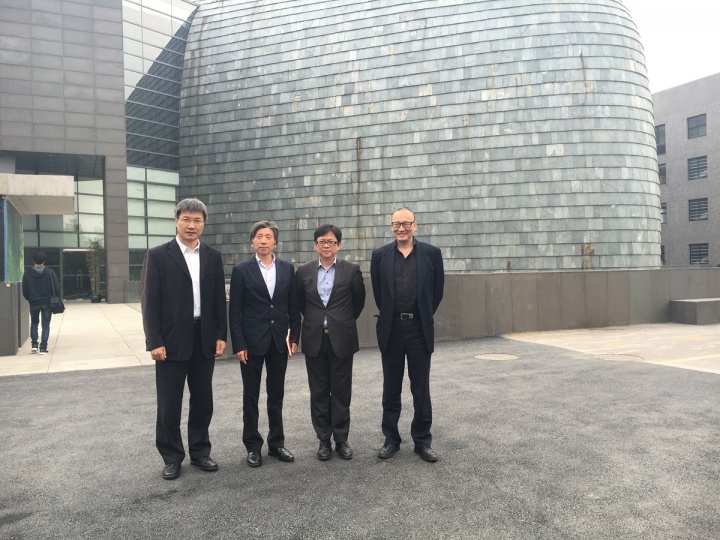

纽伦堡会议接旗仪式后,中方代表和CIHA组委会代表合影

范迪安

中央美术学院院长(新闻发布会发言)

第34届世界艺术史大会是国际范围内艺术史研究最新成功的一次汇集

首先,世界艺术史大会在北京的举办有助于国际艺术史学界更深入的了解和认识中国的艺术发展状况。中国作为艺术史大国,在艺术的发生、发展的进程中所形成了伟大的成果,长期以来虽然有多渠道、多方面的文化与艺术传播,但总体来说世界对于中国历史的源远流长、艺术遗产的博大丰厚、艺术发展的波澜壮阔还是了解不够,在了解和研究的过程中也存在着某些误区和偏见,因此召开这次大会可以让国际学界认识中国艺术;

第二,这次大会的召开可以让国际艺术史学界了解中国艺术的当代发展。中国正在进行改革开放全面建成小康社会的历史进程,在推动经济社会发展的过程中,中国从政府到民间也越来越重视文明与文化遗产的保护,通过这次大会让世界了解我们国家在文化建设与精神文明建设中发挥的作用,有着十分重要的意义;

第三,改革开放以后中国的学者一方面在艺术史的观念和发放上加深、加快研究,涌现出大批艺术史研究的著述、文章、展览等,这些都在构建我们今天社会文化的内容上发挥了重要的作用。但是另一方面中国的艺术史研究又需要进一步吸收国际的经验,包括世界上许多国家,特别是欧美国家的他们在博物馆学的发展上、艺术作品展示与推广上、古代艺术遗产的保护上都有许多可以称之为现代的经验。因此中国的艺术史学界能够通过这样的机会和国际同行进行交流,对于发展和壮大我们自己的艺术史学科,特别是把艺术史纳入到人文学科的这样的一个范畴中加以发展,提高学术研究的成果,以便在国际文化交流中发出中国的声音,讲述中国的艺术故事,将会产生深远的意义。

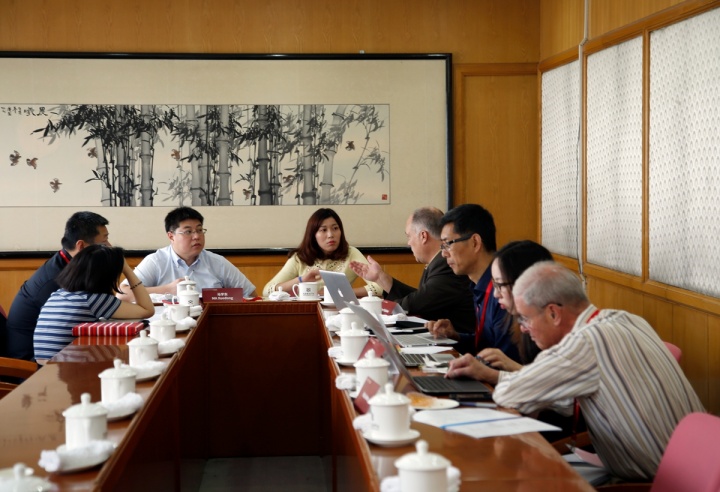

两校工作会:北大副校长李岩松、校长助理王博、朱青生前往央美拜会范迪安

李岩松

北京大学副校长(新闻发布会发言)

对两所高校来说,这是挑战,也是机会

第一,北大和中央美院两个学校历史上第一次主办、承办这么重要的大规模的会议,这个过程中我们两个学校我们各自组织了团体,到现在为止大会的组织工作还在继续;

第二个,这样大型重要的国际性的学术会议是第一次在中国召开,对于北大,对于中央美院艺术史方面的教学、研究、人才培养和中外交流,都是非常重要;

第三个,希望能够把艺术史的工作通过会议和各方增加交流。在北大和美院先后各有几个活动,北大和美院我们的老师们有很多交流合作,这次学校层面有很多这样的合作,我非常珍惜。

央美与北大在北大召开合作启动会议

邵大箴

中央美术学院教授(新闻发布会发言)

中央美术学院教授(新闻发布会发言)

世界艺术史大会体现了中国的文化自信与文化自觉

举办这次世界艺术史大会是我们体现中国人民文化自信的一次重要初衷。大家知道世界四大文明古国中,唯一一个文明没有中断的只有一个国家,就是中国。原因其中之一就是有北方民族和南方民族的文化的交流,两种文化的结合使中国文化源源不断;第二个原因中华民族有广阔的胸怀,闻一多先生曾经讲过一个“Shou”字能够代表中国文化的精神,一个是接受的受,一个是传授的授,中国人有胸怀能把自己的民族传播给其他的民族,也有广阔的胸怀胆识、胆量接受外族文化来补充自己。

但是世界对中国文化了解的不多,没有一个像样的博物馆收藏中国的文化遗存,世界不了解中国文化,其中一个原因是我们向外面的宣传做得很不够,我们自己没有信心,没有自觉把中国文化向外推广,特别是当代。所以今天利用这个机会,利用34届世界艺术史大会让外国的艺术史家多一点了解中国的艺术史。

我和范迪安院长和郑岩教授,参加了在澳大利亚墨尔本举办的第32届艺术史大会,当时郑岩先生介绍了中国考古的新成果,我做了一些中国艺术史研究的简单的幻灯片介绍,其实世界艺术史家非常感兴趣,以前我们有一些同行已经参加了世界艺术史大会,但是没有向世界艺术史大会提出申请中国召开会议。在第32届会议上,他们主动提出来中国也应该申请举办世界艺术史大会。世界多国的美术史家对中国都抱有热情和兴趣,所以我想这个大会非常有意义的。

邵大箴在审稿

吕澎

策展人

“我只关心中国学者的论文质量”

世界艺术史大会这件事我是知道的,只是在中国的具体安排不是很了解。博士及以上学历的群体才能参与投稿,但我认为有兴趣、有学术功底都可以参与,也许博士以上的水平要高一些,但不应该绝对化。与会嘉宾的名头根本不重要,而是在中国召开世界艺术史大会,中国学者能提供什么质量的论文,才是最重要的。

希望大会还是能对国内的史学领域的研究、教学和学术兴趣,起一些作用吧!中国现在最主要的问题就是“景观”、“花架子”,实际的东西太少了,全国都在做“装修”,并且连“装修工程”本身都做得很差!古代板块我不是很了解,但是宋、元、明、清,更不要说当代,中国的艺术史领域几乎是没有什么成绩的,尤其是19世纪以后的现当代。

我会建议我的学生们去旁听这次大会,我个人就等待着论文集,其他方面我没有兴趣。论文又分两个部分,一部分是国际的论文,另一部分是国内的论文,我只关注国内学者提供的论文。扎扎实实的研究问题,做具体的研究个案,这才是好论文需要具备的。

中国驻德使馆专员前来参加CIHA纽伦堡会议上的中国招待会

郑岩

中央美术学院教授、第34届世界艺术史大会学术代表(新闻发布会发言)

“艺术史发展到今天没有中国已经不可能了”

在世界艺术史大会中,我的身份叫做“学术代表”,其实我自己觉得这个措词有点重复,因为这个会议从筹备开始就不是一个纯行政的事务性的工作,一开始的起步一直到现在所有的思路中心的问题都是学术问题,大家每天花大量时间讨论的关于学术的问题,我叫做“学术代表”有点多余。

艺术史的写作在中国可以一直推到9世纪张彦远的《历代名画记》,尽管那个时候没有美术这个词,但是我们的艺术史写作基本的结构,从9世纪的时候张彦远就已经奠定了,这比西方第一部艺术史写作瓦萨里的《大艺术家传》整整早7个世纪。邵大箴教授率领我们2007年去墨尔本参加第32届世界艺术史大会的时候,我们简单的发言已经引起国外学者极大的兴趣。艺术史发展到今天没有中国已经不可能了。这也是我们筹委会在整个推进的过程中抱定的理念。

为了配合这次会议,我们还做了其他的工作:我们配合第34届艺术史大会做了一个特别展——“破碎与聚合·青州龙兴寺古代佛教造像”,我们想通过这个展览,不是为大会提供一个节目,而为这次参会代表的提供一个思考。

这项考古发现大家一点不陌生,是1966年在山东青州发现的,到现在算来整整20年,这20年来以龙兴寺为主题的各种规模不同的展览,在世界各地办了已经有差不多20次了,在英国、美国、澳大利亚都引起非常大的轰动。

大家会看到,它内部每一个碎块都有一种力量存在,你可以说它是宗教的,可以说是艺术的,可以说是传统的,可以说现代的。我们想通过这样的例子,让世界的艺术史的学者们大家思考一个问题,而不是给大家一个现成的答案。

CIHA墨尔本,参会中国代表:邵亦杨、范迪安、邵大箴、张敢、郑岩

胡斌

广州美术学院美术馆副馆长、第34届世界艺术史大会10组与会嘉宾

“不敢妄下判断大会会有多大的推动作用,但这确实是个很好的平台”

世界艺术史大会在国外举办、走入中国之前,就听朱青生老师介绍过,他也在很多场合介绍过今年申办世界艺术史大会的基本情况,号召大家投稿。

我平时策展、美术馆的工作也在进行,注意到了这个消息,但当时并没有想到自己一定要投稿参与。后来有的组的中方主席、朋友也问过我要不要投稿,我正在参与一个展览的研讨,与人的手、脚等部位相关,我就把自己正在研究的选题报上去作为投稿,选题是关于革命美术中的赤脚,我将它交到了第十组“性别与妇女”这一主题中。

大会每一专场都有青年主席,负责联络各位投稿者。据我了解还要组织评委来对稿件进行打分,入选之后便会通知与会者写文章——其实并不是完整的文章,是有字数限制的类似发言稿一样的文章,15分钟以内,不能太长。入选后,每一步都是青年主席和大会秘书处不断联络你,通知你接下来要做哪些工作。实际上参与过程是投稿申请制,这种制度对某些学者来说,也不见得会那么积极去投稿,因为投稿之后还要经历打分。

世界艺术史大会在中国召开的意义是很大的:因为不可能有哪一个会议,能尽可能地将全球高端的艺术史学者都请到;我看到大会里有那么多汇集了不同视角、主题的小组,这些不同文化背景的学者汇集到一起,会提供不一样的切入点。我们平时接触的艺术史学者更多是西方几个少数国家,但这次大会覆盖的区域很大,这点来讲意义非凡。

但这么多组,这么多问题,很难说将某个问题很精深地研究下去,也不能妄下判断地说会有多大的推动。但不管怎么说,大会还是提供了一个平台,让我们观看、观察全球的艺术史研究的进程。正好参加此次大会的嘉宾很多是教师,我们可以通过这次大会了解艺术史发展的焦点以及治学的趋向。

2015年9月,世界艺术史国际学术研讨会合影

何桂彦

策展人、美术史学者

“我希望这样具有国际视野与水准的大会在中国多多举行”

本次世界艺术史大会我没有参与,但是大的活动还是有所了解的。主题“Terms”一方面是基于全球化的语境,涉及到不同的民族和国家都有各自艺术发展的特色和历程,也会呈现出各自的差异;另一方面也体现了美术史学科在当下发展出来的交叉的面貌,为美术史的研究提供梳理、研究、写作提供新的角度和方法。

我个人看来世界艺术史大会能对该学科产生积极的作用,这种积极作用首先来自于全球学者间的交流,交流的背后就涉及到方法论、体系和观念的差异。如果有个会议,能让这些学者在同一个主题中相互讨论,至少能呈现出全球领域的思考。

我个人觉得这样的大会在中国应该多举办,我们这个学科相对来说比较滞后,从学科的角度来说也是个新兴的学科,是有很大发展空间的。不管是从教育者角度,还是学科建设的角度,或是美术史研究方法的建构,我们都需要具有国际性、专业性的交流机会。

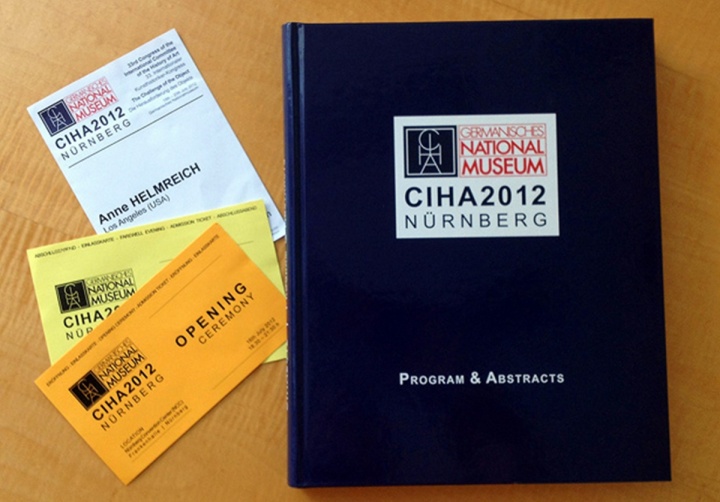

2012纽伦堡会议手册和入场票

马学东

艺术市场研究中心(AMRC)执行总监、第34届世界艺术史大会16组青年主席

“我们有意识地把目光投向欧美之外,希望话题更分散,更开放”

之前我没有怎么关注过世界艺术史大会,也是由于此次大会的契机,才开始慢慢参与,从不了解到慢慢进入大会的工作。从去年九月开始,我们在北京就开了筹备会,我也是从那时大概一两个月之前正式进入团队的。

参与过程是这样的:以邵先生为代表的有一个专家委员会,由委员会圈定了主题。之后会由邵先生、朱老师他们选择该领域有代表性的中方专家学者。此次大会有21个分会场,不光有中方学者,还有国外的学者。每个会场都有一个青年主席,他/她负责向中方学者协调与外方的沟通,等于是我们三方合作,共同来筹备大会的分会主题。从稿件的选择、学者发布的导论、主席发言,都有统一的安排,由此形成了一个筛选的机制;

稿件是根据各组的主题准备的,比如我们16组“商品与市场”是比较多样性的,我们和大会主席的期望是一样的,多选择一些非欧美的学者,所以在筛选上尽量做到分散,话题上也比较开放。

在人员设置上,中方主席和外方主席无疑是该领域具有权威的、核心的人士,青年主席是在业内有潜力的年轻人,要负责组织、协调活动,同时秘书处也希望能进行人才培养。

能参与此次世界艺术史大会,我个人当然是很荣幸的。我是做艺术市场研究的,赵力老师找到我,希望我能参与,我个人也很期待能和这么多老师、专家学者进行交流。

CIHA预备会2015会议现场

微信号:hiartmimi

(可享会员福利)

微信号:hiartmimi

(可享会员福利)