肖旭 未被唤醒的夜

若不曾采访,我可能不会步入漆黑的夜,感受布恩迪亚的孤独。因未曾见过,即便确定时间地点,四目相对一瞬间,彼此都未认出。或许是身穿浅色衬衣的肖旭过于亲切,淡化了他挥笔创作的夜——似深渊,迈进一步无法自拔;似梦境,用手一碰幻化如影。

《一叶》 95×80cm 纸本水墨 2009

黑夜的降临

夜黑了,起雾了,被梦惊醒的它,受困于铁网之中。面对半开半合的通道,是逃离温床,进入未成去过的境地,还是留在原地,活在方寸之内,它思索着。《一叶》似一夜,冰冷,孤寂。没有花青、藤黄与胭脂,浓墨勾勒的画面如同罩上了一层黑纱,拒绝你的远观,唯有慢慢步进,欣赏山石的棱角、枝叶的纹路,还有它迷茫的面容。肖旭最初的投入,并不因兴趣驱动,而是受挑战邀请。“刚开始学习国画的时候,兴趣没那么大,可能是还没有入门的缘故。”因此,还是学徒的他便大量临摹大师的作品,从技法开始逐层挑战。通过学习清初四王的用笔,肖旭练就了细如发丝的笔触;通过学习黄宾虹的用墨,他创作出浑而不浊的黑夜。因为喜欢挑战难度,水墨山水方向的肖旭便把从黄宾虹作品中习得而来的积墨法运用到极致。在最初绘制的时候,这儿没有黑夜,但随着时间的消逝,墨的堆积,夜,逐渐降临。“到后来才发现,这里没有前人费尽心思考虑的留白。”为此,肖旭便试着朝这个方向去实验,在黑色侵袭的地方营造出触动神经的细节。

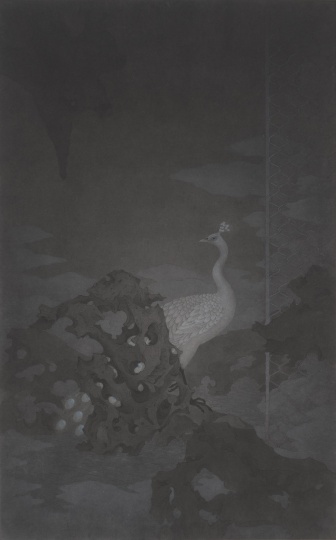

《守望者》 70×135cm 纸本水墨 2013

旅程的开始

去年,肖旭在蜂巢当代艺术中心举办了个展“搜神记”。灵鹿、白鹤、雄狮是其中的主角。“大学的时候画过人物,但在随后的创作中基本上没有画了。选择动物,源于自己的生活。”不在市中心,没有城市的嘈杂,但也不冷清,肖旭的家中动物繁多。描绘这些动物或因为它们的懂,能够触及内心,或因它们的不懂,允许旁人自由猜想。无论是《布恩迪亚的庇护》中的灵鹿,还是《误入荆棘林》中的白鹤,虽无人形却有着感同身受的寂寞与惊慌,并且因为陌生化的面容,它不再具有具体的指向性,而有所象征——或阐释了布恩迪亚家族孤独的命运,或描述了一代人的成长体验。《一叶》中的雄狮便是对我们生活的社会的写照。依旧如初的,是冷艳的山石,妩媚的花枝,醉人的寒雾;突然闯入的,是锋利的铁网。没有完全阻挡,若即若离,它似乎正密谋着,让你习惯它的存在,以便把你牢牢困住。生活中的铁网,或是新旧事物交杂的结果,或是中西文化碰撞的产物。在成长的路途,或习惯了这些冰冷之物的存在,无法从中逃离;或在途中意识到了其中的阻碍,回头观望,反思。肖旭呢,似乎如同画中的狮子,察觉到其中的异样,准备发出自己的声音。

《幽探》 80×50cm 纸本水墨 2013

学习的过程

或迈步前进、或准备逃跑,二维的平面因这些暗示性动作而获得生气,配合肖旭撰写的剧本,故事逐渐浮出水面。他说,创作的构思都源于平日的阅读,与观察。如何养成的?追溯起来,可从国画的入门说起。肖旭坦言:“刚开始学习国画的时候,真学不进去。”一幅古画,述说了一段历史。肖旭,当然无法穿越时空,前往案发现场,体验作画之人的生活,了解他的感受。为此,最为现实的解决办法便是,阅读同一时代的文本,观察遗留下来的古迹,了解流传至今的风俗。“找到印证,你才能理解它。”

在七年的专业学习中,肖旭自然在对古画的考究中找到自己的创作语言。然而艺术家总会有那么一段时间提起笔来下不了手。应对这种情况,还是老方法——读书,或看展。随着新知识的摄入,故事的框架逐渐显现。中途勾勒的复杂情节,在重新认识与提炼的过程中,得到精简,变得纯粹。最后,雾逐渐变浓、天慢慢变暗,夜降临了。

《寒舍》 85×145cm 纸本水墨 2013

微信号:hiartmimi

(可享会员福利)

微信号:hiartmimi

(可享会员福利)