石至莹 朽与不朽

海,草坪,沙石,

那些细密而又深沉的,在不可辨的细节,

而当光在造像建筑旁,流转停留,

却又是一场关于朽与不朽的讨论

那些细密而又深沉的,在不可辨的细节,

而当光在造像建筑旁,流转停留,

却又是一场关于朽与不朽的讨论

“和尘同光”,本是一场关于不朽的讨论,石至莹将过往对于海、草、沙、石的讲述,转向以更为具象化的参与,同样基于自身的视觉体验完成,被时间打磨的佛像其背后的宗教指向不再成为叙述的重心,而时间的留存与其对于本源的追溯则依旧不忘初心。宗教建筑同样纳入图像的表达范畴,其背景中的暗色变化与其早期海系列的视觉特征存在内在隐秘的关联,即便,其间带有并不自知的无意识。展览本身构建于物的迁移,却在过程中,已然发生了自我的矫正。在图像轨迹的从物到看似无物的变化中,或许,静观才是唯一看得到光的方法。

《白石佛像六》240x180cm 布面油画 2014

和尘同光

“和光同尘”本是出自老子的道德经,讲为人之道。石至莹将之中尘与光的意象提取,恰恰映合了其创作中从内容到语言的迁徙。文字的本意是将光削弱至尘,而石至莹在绘画中对于那些本就尘土湮灭之物加以光感的处理,从更深的意图中是通过绘画使其回到事物的本质。在对于造像和宗教建筑的讲述中,在形象上更为具象的图像自身就有着丰富的语意指代。那些在时间中被消逝的佛像残破,失去了面容和手势,那些在宗教功能性的指向消失的背后,单纯的伫立仿若一种沉重的碑林。那些光晕成为了对湮灭若有似无的无力捕捉。

在绘画图像的迁移之外,石至莹在佛经与科学的讨论中找寻到一种共通,在物质的最基本单元中蕴含一种光体能量信息,物质从此而生,灭而归。这与她一直所讨论的无限深远有着异曲同工之妙,基于光的伸展,其笔触同样完成延展,从早先的透视方法,转向对于光的描绘。在对于具象的反抗中,建立对于既定规则的反抗,以完成抽离。

《白石佛像四》240x180cm 布面油画 2014

如其所是

顺势而为师法自然成为了石至莹在寻找深远之源时最单纯的法则。借光而叙,都要归于光本身,寻找其特征而完成表达,这种对物的本初的尊重,显得真挚而朴素。在绘画的表达中,她在中国传统绘画中寻找法则的根源,依据自然秩序而生,水法、石法是基于自然形态的变化。这些建立于观看之初最基本的经验之物,在当代的语境中,有着比复古更为深远的考究,是对于风格导向和模糊化互相干扰的一种依托,从根本上与图示化和简单挪用保持距离。而当自然被抽离于绘画之外,具象之物的秩序是一种动态的存在,石至莹以笔触的迁移作为顺延,试图把对自然的感受抽象到画面上。

在绘画之中,所有的艺术家、作品、语言都是其可参考的素材,看绘画,目之可见的是那些新素材的加入,如同阶梯上升的持久,看山不见山。而面对整合与表达的服帖,她自视为一种能力的考验。

《金字塔》 200x320cm 布面油画 2014

黑白非色

当黑白的色调似乎已经成为其绘画中的固有风格,观者惯于在暗色中寻找细节的气息。而在对于万神殿的描述中,大片金色加入,令那些本不明显的笔触显形。而石至莹引用了王原祁的话为应,颜色以补充笔墨上的不足。有些物的描述在缺乏色彩的支撑时,成立艰难,色彩的加入并非是为了加入而加入,而是源自对于图像本身的补充,这种对于变化的感知源自精神的触动,与其因势生发的绘画构建本身有着脉络上的相似,同时也触发了其对于丰富性的深入讨论。在绘画语言中,每每加入一个新的元素,就自然需要面对丰富性与矛盾性的双重问题,结构与表达之间更为多元的关系就面临平衡与修复。当然,石至莹面对这样的挑战,对她而言,这是一种防止自我的方法。

石至莹一直在追问深远之处为何物,与哲学中对于所谓绝对真理的考究相似,有着理想化的无尽。但在她的笔下,这种空间、时间、物质乃至精神的交错,似乎可感可知,同时提供了一种冷静之外渗透蔓延的思考,并没有纯粹抽象化的表象,而将其埋藏在更深之初。这种带有警惕性的自省,或许方才是其绘画内敛之后的强大所在。

《万神庙》200x300cm 布面油画 2014

Hi艺术=Hi 石至莹=石

Hi:为什么会选择佛像与宗教建筑入画?

石:这些造像与建筑的最初都与不朽权力相关,或是代表权力宗教机构,或是人造的偶像。实质是希望表达,造像或建筑作为物质现象,朽是一种必然,而不朽是出自人对其的幻象。没有任何权力能够不朽而永远存在。

Hi:在你的创作线索中,在这一时间上发生题材的调整,原因有哪些?

石:在这一系列之前,很多小佛的形象就进入了绘画中。这一图像与早先的海、草与沙有着相似的关联。我希望通过透视形成无限的深远感,而内在是对于我们从何处来归于何处的讨论。那些万佛造像是从单一个体重复扩展到无限。在感受上是相同的。也是从那时开始接触遗迹,而后自然转换到单独的佛像之上。

Hi:笔下的佛像多是残破的,是现实中风化的结果吗?是否与时间的消磨有关?

石:这种残破包含自然与人为两方面的消磨。时间的意志是自然的。而人为则更多与宗教及权力斗争和利益相关。

《宇宙 五》50x60cm 布面油画 2014

Hi:如果说向佛像个体的转变极为自然,那建筑是以怎样的视角出现于绘画中呢?

石:建筑本身就是最大的权力集合体,其中又带有一定的宗教性。罗马万神庙或埃及的金字塔都有政教合一的特征,也是最高集权的象征。同时,与佛像一样,建筑也同为遗迹,不过最初的功能性和意义指向已经完全消失,形成一种被消费的景观。在时间中,意义消退,从而回到最初讨论的起点,即没有任何偶像和权力会永远存在。

石:建筑本身就是最大的权力集合体,其中又带有一定的宗教性。罗马万神庙或埃及的金字塔都有政教合一的特征,也是最高集权的象征。同时,与佛像一样,建筑也同为遗迹,不过最初的功能性和意义指向已经完全消失,形成一种被消费的景观。在时间中,意义消退,从而回到最初讨论的起点,即没有任何偶像和权力会永远存在。

Hi:在宗教建筑的场景选择上,有的是外部全景,有的则是内部的结构片段,这种差异是有意选择的吗?

石:罗马万神殿的内部透视感更强烈,而金字塔和天坛本身的建筑体量就有很强烈的秩序感。而这种差异与我强调观看的习惯有关,也并非有意为之。

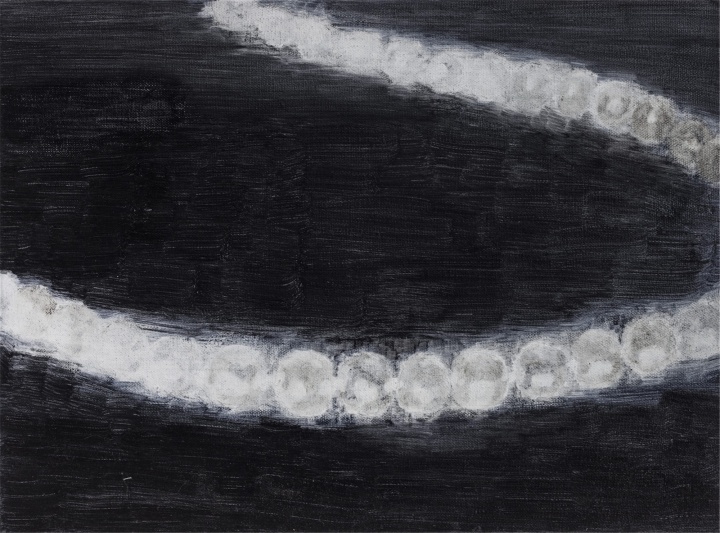

《珠宝1》45x60cm 布面油画 2014

Hi:如何将自身关于绘画的法则置于绘画之中?

石:不管是佛像还是建筑,都处在不断变化的消失过程中。回到绘画本体语言上,我选择用如何画光感来面对解决这种消失。光是抽象而形而上的,对于具体的物或重要的意味有着削弱的作用。在西方绘画中的光是具象的,即使没有固定一个光源,明暗交界所造成的光源感也十分明确,但是罗斯科作品里光感则是内发的。在中国绘画中几乎没有人画光,除了在龚贤,黄宾虹李可染的作品中有对光感的语言性处理,这种光感没有固定来源,像空气一样。我借用了他们的处理手法, 他们的绘画语言是建立在对自然规律的观察和理解上,也就是说作为局部性的绘画法则和自然法则间是可以互为作用的。

石:不管是佛像还是建筑,都处在不断变化的消失过程中。回到绘画本体语言上,我选择用如何画光感来面对解决这种消失。光是抽象而形而上的,对于具体的物或重要的意味有着削弱的作用。在西方绘画中的光是具象的,即使没有固定一个光源,明暗交界所造成的光源感也十分明确,但是罗斯科作品里光感则是内发的。在中国绘画中几乎没有人画光,除了在龚贤,黄宾虹李可染的作品中有对光感的语言性处理,这种光感没有固定来源,像空气一样。我借用了他们的处理手法, 他们的绘画语言是建立在对自然规律的观察和理解上,也就是说作为局部性的绘画法则和自然法则间是可以互为作用的。

Hi:在作品中,光晕感并不强烈,甚至有些克制,需要仰赖观看的距离而可见?

石:作品中光晕更像是一层空气,包裹在物体周围,如大气,与之相关,而不分散。为了使画面透光,我选择将背景深压为佩恩灰和黑之间,从平涂的效果转向使用选的笔触,规避了过分的平面化,而形成失控的深度。

《珠宝2》45x60cm 布面油画 2014

Hi:早先的图像多为自然现象,这次内容上的转换,具象的出现是否有更为深层的原因?

石:画自然景物,也是讨论其背后抽象的内容,从其自身的秩序感和传达出的感受出发。而如何从具体的物中将抽象讨论转接到绘画作品之上,这是我现在所做的尝试。在佛像和建筑的绘画之后,我也意识到物的含义太强而对抽象又形成了遮蔽,造成了干扰。所以又画了珍珠、项链、日晕一系列小尺幅的尝试,在图像本身与抽象之间做出调整。我认为,绘画也有其自身的规律,在这规律之下能够生出千变万化的物相,而如何从对客观的感受到主观抽象的这一过程,则是绘画语言要持续解决的问题。

石:画自然景物,也是讨论其背后抽象的内容,从其自身的秩序感和传达出的感受出发。而如何从具体的物中将抽象讨论转接到绘画作品之上,这是我现在所做的尝试。在佛像和建筑的绘画之后,我也意识到物的含义太强而对抽象又形成了遮蔽,造成了干扰。所以又画了珍珠、项链、日晕一系列小尺幅的尝试,在图像本身与抽象之间做出调整。我认为,绘画也有其自身的规律,在这规律之下能够生出千变万化的物相,而如何从对客观的感受到主观抽象的这一过程,则是绘画语言要持续解决的问题。

Hi:从题目到宗教的建筑图像,尤其是佛像的加入,是否会容易形成某些宗教性的暗示,这似乎又不是你希望表达的重心?

石:宗教并不是特别选择表现的。当下的阶段是从纯粹的光的表现中转向而来的,最初对宇宙星云等更为单纯的光进行表达,但似乎显得空洞了些,这与其内在的物质与能量的实质支撑不相符,于是借这些事物来为光中增加可描绘的丰富性与具体性,进而再抽离,在线性的过程中建立讨论。

微信号:hiartmimi

(可享会员福利)

微信号:hiartmimi

(可享会员福利)